龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む(第7回)

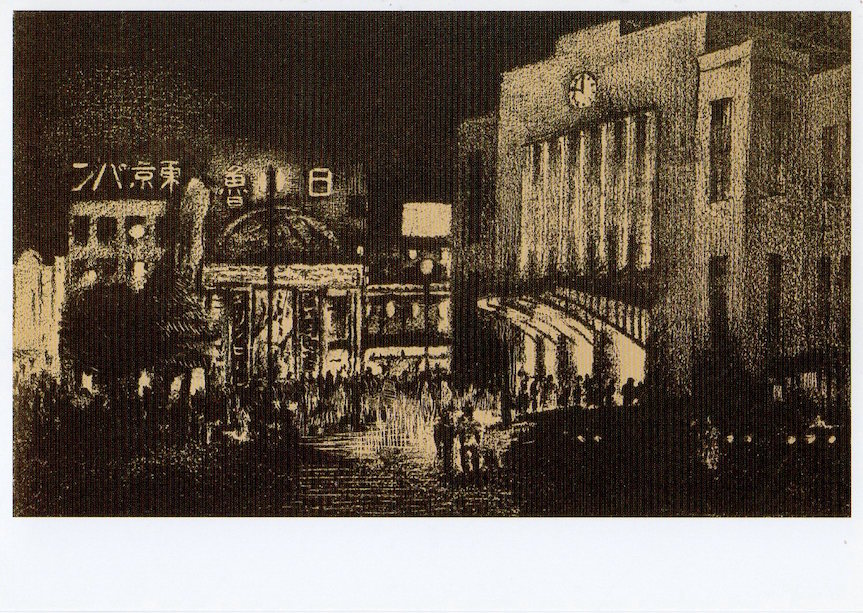

復興期の東京に出現した数多くのビルディングのなかでも、とりわけ〝フォトジェニック〟という点で図抜けていたのは、丸の内にあった東京中央電信局だったのではないか。龍膽寺雄は、夜空に屹立するその中央電信局のビルディングを都市の〝頭脳〟に見立てるところから話をはじめる。

なお、全体は #イントロダクション(導入) ー #エピソード(1) ー #エピソード(2) ー #インターバル(幕間劇) ー #アウトロダクション(終結)という5つのパートから構成されるが、今回はまず#エピソード(2)までとりあげる。

#イントロダクション

丸の内中央電信局の宏壮な化粧煉瓦の伽藍は、まさに不眠症にかかった都会の脳中枢。燐色の花火が太平洋の夜を挟んで、電波のジャズを奏で、全世界のいらだッた神経網がここに集約されて、火事の様に窓々が燃えて居ます。

カチ、カチ、カチ、カチ。

ジジ、ジ、ジ!

地球を網包みした海底電信。

地球をヴェールでくるんだ短波長のウェーヴ。

極東日本の夜の脳髄!

東京中央電信局(大正14(1925)年) 設計は、当時逓信省経理局営繕課に在籍していた山田守。他にも山田の作品には、聖橋、日本武道館、京都タワーといったおなじみの建造物が多数含まれる。画像参照元:郵政博物館様

【新興芸術派と分離派建築会】

龍膽寺雄は、自分たち「新興芸術派」について「格別統一した一つの文学理論や、一つの傾向というものがあるワケじゃない」と語っている(『人生遊戯派』昭和書院)が、これはそのまま、「東京中央電信局」を設計した山田守が堀口捨己、石本喜久治らとともに起こした「分離派建築会」(以下「分離派」と略)にもあてはまる。

分離派は、大正9(1920)年、当時東京帝国大学の建築学科に在籍していた学生有志により結成されたグループで、彼らのマニフェストともいえる「分離派宣言」では高らかに「過去の建築圏からの分離」が謳われる。建築にまつわる過去のあらゆるイズムに囚われることなく、真っ白い紙にむかって思いのままにペンを走らせるように新しい時代の建築を創造することこそ、彼ら若い建築家たちが理想とするところであった。そして建築にもより高い創造性を求める結果、当然のように芸術性に接近してゆく。統一した様式や理論を持たないことは、後に雑多な印象、安易な折衷主義、粗悪な模倣品の氾濫といったべつの問題を生じることになるのだが、結成当時の彼らは、ウィーン分離派やドイツ表現主義をよりどころに清新な気持ちで新時代の建築に取り組んでいった。逓信省の職員として設計に携わったこの「中央電信局」のビルディングも、まさにそうした気概をもって力強く産声をあげたのだった。

荒っぽくまとめてしまうと、主流派に対するカウンターとして華やかに登場し、統一した様式や理論を持たず、また多分にエピキュリアン的であるという点において、ぼくは龍膽寺雄ら「新興芸術派」と山田守ら「分離派建築会」とはとてもよく似ているように思う。それゆえ、ぼくはここで龍膽寺雄と山田守とが握手している姿が目に浮かんで思わずニヤリとしてしまう。

【最新技術のランドマークとしての中央電信局】

この中央電信局の「宏壮な化粧煉瓦の伽藍」に、龍膽寺雄は新たな感覚の萌芽をだぶらせる。それは、「つねに世界につながっている」という感覚だ。

通信技術は、これまでの電信ケーブルによる有線方式にくわえ、昭和2年になると世界各地で短波を利用した無線方式の実用化が相次ぎいよいよ新時代に突入する。日本でも同年5月1日、正式に国内無線が稼働する。そしてこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』が書かれた昭和5(1930)年の10月には、ロンドン海軍軍縮条約の批准を記念した日英米の宰相による演説が無線によって行われ、日本からは検見川の送信所を介して浜口雄幸首相の声を海の向こうまで届けることに成功したのだった。パラボラ型のアーチが連なる山田守の「東京中央電信局」は、地球が海底ケーブルによって「網包み」され、また短波長のヴェールによって「くるまれ」ることで世界がひとつにつながった時代を象徴する、まさにランドマークなのだった。

【燐色の花火が奏でる電波のジャズ】

それにしても、電波のジャズとは、なんて〝昭和5年的〟なフレーズなんだろう。

この時期、たしかにあちらこちらで「ジャズ」という単語と出くわすが、それがいつも音楽の「ジャズ」を表しているかというとそうでもない。昭和5年当時、「ジャズ」という言葉が喚起するイメージは現代よりもずっとずっと広かった。

狂騒、リズム、興奮、斬新なハーモニー…… これらは、ほぼ音楽としてのジャズに起因するイメージだ。そしてこの時代、「ジャズ」はほぼ「ダンス」とセットで聴かれていたはずである。したがって、そこにはさらに、都会的、最新モード、官能、尖端的…… といった「ダンス」のイメージも盛り込まれてゆく。ひとつの「ジャズ」という単語で、これだけ多岐にわたるイメージを喚起させることができたのである。

ところで、1968年にリリースされたフランス・ギャルの曲に「Le Coeur Qui Jazze」というのがある。邦題「ジャズる心」。フランス・ギャルの父親で、作詞家のロベール・ギャルが詞を書いている。

タイトルにある「Jazze」は、おそらく音楽の「JAZZ」が動詞化した「Jazzer」の活用形と思われる。つまり、フランスでもまた、ある時期から「ジャズする」といった使い方が一般化し、あわせて「ハートがジャズる」といった多分に感覚的な表現がなされていたことがわかる。フランスに「Jazzer」という動詞がいつごろ誕生したのか定かではないが、欧米でジャズが流行した1920年代以降と考えてよいと思う。とすると、欧米のみならず日本でも、ほぼ同時期に、この「ジャズ」という言葉が蔓延したと考えてよいだろう。そしてなにより面白く感じられるのは、当時の世界じゅうの都市生活者が、「ジャズ」という単語に含まれる多彩な意味を感覚的に共有していたことである。そういえば、この『甃路(ペエヴメント)スナップ』が収録されたアンソロジー『モダンTOKIO円舞曲』も「世界大都會尖端ジャズ文學」叢書と銘打たれていたっけ。

昭和5年の読者には、「電波のジャズ」なんて思わず首をかしげたくなるような詩的なフレーズも、デューク・エリントンと同じくらい魅惑的だったにちがいない。

#エピソード(1)

泥の様に腐った水面に、赤くに濁った夜空を映して、新装成った数寄屋橋の袂には、老いぼれた男乞食が一人、哀れッぽい借りものの子供を二人抱いて、冬の頃から持ち越した甃路(ペエヴメント)の冷たさに、骨と皮 とのマッチの様な臑(すね)を投出して居ます。

破れたボオル箱には一銭銅貨が三枚。

『おウい!』

フラリフラリと脚をもつらして通りすがった酔ッ払いが二人。

『ど、どこへ行くんだい一体。』

『新、新宿?…… 遊郭か?』

『莫迦ア云え。…… 古、古風なことぬかしアがる。ステッキ・ガアルでも捉えろ。…… よウ待て、乞、乞食が居アがる。やい父ッつアん。し、暫く。御機嫌よう。…… 何でえ、父ッつアん! それア父ッつアんの倅(せがれ)か? え、倅だ?…… おウい大将! ちょいと待てッてことよ。あれ行ッちまやがる。情知らねえ野郎だな。…… おい父ッつアん。訊いてるんじゃねえか。なに、倅だ?…… 倅にしちゃア酷えことしアがるじゃねえか。何でえ! そんな地びたへなんぞ転がしきアがって。犬猫じゃあるめえし。…… なに、そこア地びたじゃねえ? 橋の上だ? 莫迦云え。俺等(おいら)ア土足で歩いているじゃねえか。コンクリだッて地びたのうちだい。ふざけてアがる。…… 見ろい、頰ぺたコンクリへ押付けて寝てるじゃねえか。寒いもんだから二人で抱合ってら。可哀いそうに、よしよし。…… 何と汚ねえ餓鬼だな、手前の餓鬼は。銭湯へ連れてけ銭湯へ、たまにア。…… おウい! あん畜生厭やに遠くへ行ッちまやがったな。何でえ、人情のねえ野郎だ。…… おい父ッつアん。子供が可哀いそうだから、何かくれてやりてえが、合憎(あいにく)酔っ払ってて財布が出ねえ。また明日来らア。それまでそこに居ねえ。ナ。…… アバヨ。…… なに?毎度あ有難うッて、ふざけるねえこン畜生! なんにもまだくれてアしねえじゃねえか。おい。皮肉を云うねえ皮肉を。……』

流星の様に闇を流れて来た眩しい自動車のヘッドライト!

『危ねえこン畜生! …… やい、酔ッ払い自動車。ちッたア気をつけて歩けえ。莫迦野郎。…… ウイ! …… 大将、どこへ行ッちまいやがった? おウイ! …… あ、あんなとこに小便してアがる。どうでえあのざまは。フラフラと電車通りへヒヨグラしやがって。…… よウし、そんなら俺等(おいら)もしてやろ。』

【河畔に出現した美観地区】

鈴木信太郎「東京の空(数寄屋橋附近)」昭和6(1931)年・油彩

朝日新聞社の社屋から描かれた数寄屋橋の様子。中央を流れる外濠川に石造りの橋がかかっている。画面左手は銀座方面、右手が日比谷方面。橋の左手の木々が固まって生えているあたりが数寄屋橋公園。その奥には泰明小学校の校舎が見える。

すぐれた性能のズームレンズさながらに、龍膽寺雄の「目」の焦点距離は変幻自在だ。ついさっきまで丸の内で「中央電信局」のビルを見上げつつ、「短波長のウェーヴ」にくるまれた地球をみつめていた彼の目は、つぎの瞬間には橋の上のひとりの男乞食の姿をとらえる。ここにも、モダン都市が綾なすコントラストがある。

まずは、いま乞食がたたずんでいる昭和5年の数寄屋橋にカーソルを合わせてみる。数寄屋橋のある有楽町界隈は、いまの感覚でゆくとざっくり銀座エリアの一部と捉えられがちだが、戦前はちがった。かつて銀座は、4つの掘割ー 外濠川、汐留川、京橋川、三十間堀川にぐるり周辺を囲まれた中洲のようになっていて、橋を渡らないことにはたどりつくことのできない土地だった。ほとんどの掘割が埋め立てられ、「橋」といってもわずかに地名に残るばかりのいまとなっては、そんな水に囲まれた当時の銀座の様子を思い浮かべるなんて絵に描いたオムライスを眺めて満腹になれるくらいの豊かな想像力でもない限りなかなかむずかしい。

数寄屋橋もまた、そうした銀座へのアプローチのひとつとして外濠川にかかる橋のひとつであると同時に、銀座のある京橋区と有楽町のある麹町区、ふたつの区を隔てる境界でもあった。つまり、ここにとりあげられる「数寄屋橋」は、銀座の側からみれば〝町はずれ〟であり、きらびやかな銀座の中心部とくらべると淋しい場所だったことだろう。

大正3(1914)年生まれで、数寄屋橋の河畔に建つ泰明小学校の卒業生である池田弥三郎は、小学生のころ、つまり震災前の数寄屋橋界隈について述懐する。(泰明小学校の)木造モルタル3階建の校舎のかたわらに見附跡の閑地(あきち)があり、そこはしばしば数寄屋橋を渡って侵入してくる麹町区の子供たちとの〝決闘〟の舞台となった。銀座の目と鼻の先とは信じがたい、なんとも長閑な光景が広がる。

そんな数寄屋橋界隈の様子が一変するのは、昭和4(1929)年のことである。それまで木造だった橋は堅固な石造りの二連アーチ橋に架けかえられ、銀座側の河畔にある泰明小学校も鉄筋コンクリート造3階建のモダンな校舎に生まれ変わった。さらに、数寄屋橋のたもとの広場も数寄屋橋公園として併せて整備される。これらはすべて、震災後の帝都復興事業の一環としておこなわれた。

じつは、道路の拡充、橋の架け替え、小学校の校舎と付随する公園の整備は、帝都復興事業の3本の柱であった。じっさい、新しい数寄屋橋は全体で576におよぶ「復興橋梁」のひとつとして、また泰明小学校の新校舎は「不燃」を考慮した「復興小学校」のひとつとして計画されたものだ。数寄屋橋公園については、広さの問題か「復興小公園」のうちには数えられていないものの、それに準じたものとして整備されたとかんがえられる。つまり、昭和5年当時の数寄屋橋の景観は、復興事業によって生まれ変わった新しい東京のモデル地区のような様相を呈していたことになる。

さらに、それに先立つ昭和2(1927)年、数寄屋橋の有楽町側のたもとに朝日新聞社の社屋が建っている。この大型客船のようなユニークな社屋を設計したのは、「中央電信局」の山田守とともに「分離派」を立ち上げた石本喜久治である。町はずれの、どこか場末の雰囲気が漂う数寄屋橋界隈に、突然、最新式の美観地区が誕生した。それを、龍膽寺雄が見逃すはずがない。

『甃路(ペエヴメント)スナップ』が書かれた前年、昭和4(1929)年に新装された数寄屋橋のアーチ橋。銀座側より日比谷方面を臨む。

【モダニズム文学の流儀】

端正なフォルムの小学校や橋の出現によって〝町はずれ〟の寂れた印象を一新した数寄屋橋界隈ではあるが、その橋の上に張り付いた一点の「染み」だけは拭き取ることができない。「老いぼれた男乞食」の存在である。

モダン都市の輝かしい肖像を描きつつも、その裏面への目配りを忘れない龍膽寺雄。それは主義とか主張とかのなせるわざではなく、いわば彼の「目」のよさ、どんな小さな濁りをも見逃さない卓越した解像度を持ち備えているがための宿命である。この『甃路(ペエヴメント)スナップ』では、文字どおり、無数のエピソードが机の上にばらまかれたスナップ写真のように羅列されてゆく。けれども、龍膽寺雄はその一枚一枚に対してなにか特別な順位や思想をあたえることはしない。主音も属音もそこには存在しない。シェーンベルクの12音技法のように「並列」してゆくこと、それが多面体からなるモダン都市を描く「モダニズム文学」のスタイルなのである。龍膽寺雄は、この「モダニズム」的態度について自伝的小説『人生遊戯派』のなかで次のように定義している。「モダーニズムとは、要するに、新しいものすべて一応肯定して取り入れる。そして、その批判は、その後に来るものにすべて委せる、という態度をいうのだ」。

たとえ、たまたま並んだ2枚のスナップ写真ーー「新装なった数寄屋橋の美観」と「その美観に似つかわしくない哀れな乞食の姿」ーーのあいだに思わぬ相関関係を見出し、当惑したとして、龍膽寺雄はなんの答えも読者にあたえてはくれない。はたしてそこに何を見るか? それはぼくらひとりひとりの問題である。

【流星の様に闇を流れて来た……】

数寄屋橋のペーヴメントを、ふらふらと千鳥足でこちらにやってくる酔っ払い。見ているこちらの方がハラハラするような足取りだ。そこに突然、夜道を一台の自動車がやってくる。そのあらわれ方に注目したい。ーー「流星の様に闇を流れて来た眩しい自動車のヘッドライト!」

昭和5年、自動車は暗闇を引き裂いて「流星の様に」強い光としてあらわれる。いま自動車のヘッドライトを見て、そこに流星を重ねるひとはあまりいないかもしれないが、この記事の第1回でもとりあげたとおり、モダニズムはまた「スピード」競争の時代であり、その意味で「スピード」を描くことはそのままモダニズムの表現たりえた。

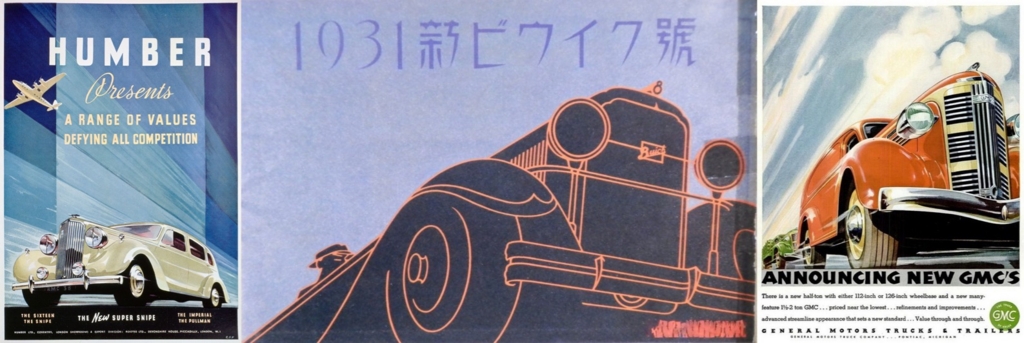

1930年代の自動車の広告(下図)には、ちょうど流星のように、実際にはありえない下から見上げるアングルから描かれた自動車や、飛行機や流れる雲といったスピード感の表現が目立ってくる。酔っ払いもオチオチ道を歩いてはいられないような時代に突入したのである。

#エピソード(2)

夜の十一時。

表銀座の店々は大扉(おおど)をおろして、夜店の列はあわただしく屋台を片付け、灯りの白けた甃路(ペエヴメント)、夥しくそこらに散り敷いて居る広告のチラシ、二人三人とかたまってヨロヨロ泳いで行くのは、バアやカフェから時刻で閉め出された酔ッ払い客。

円タクの一聨(いちれん)が甃路(ペエヴメント)の両側を流れて、運転台の窓々から掏摸(スリ)の様に光る眼が、行人を物色するんです。まさにこれ近代都市神経の尖端!

『目、目白の文化村? さア、…… 二、二円は戴かなくっちゃ。え? …… しかし郊外は帰りがありませんから。…… じゃ、一円五十銭じゃ? 一円? 御冗談でしょう。とても。……』

『どちら? 目白の文化村? …… よろしゅうござんす。一円で参りましょう!』

ゴム輪の車はゴムの様に伸縮自在。

と、ーー

凄まじいサイレンに警鐘を連打して、ものものしい真ッ赤な消防自動車が、砂塵を捲きたてて寝鎮まった街路を疾駆するんです。

まさに、夜の通り魔!

それにしても、火事は?

が、東京の深夜の空はあけがたの様に明るく静かです。

【郊外生活と龍膽寺雄の〝目白会館〟】

東京が膨張してゆく過程については、越沢明『東京の都市計画』(岩波新書)にくわしい。長くなるが、引用しておく。「震災前の東京では、山の手とは本郷、駒込、牛込、麻布、白金、高輪の一帯をさしていた。これらの地域は武蔵野台地の東端にあたり、高台の旧大名屋敷は大学、大使館、邸宅地となり、谷戸、低地にある旧町家は商店街、町工場、長屋となっていた。大正期に入るとこれら旧山の手の住宅地が飽和状態になり、第一次世界大戦の好況もあって、省線山手線の駅に近い地区から近郊農村の都市化が始まった。代々木、淀橋一帯の茶畑や練馬大根で名高かった長崎村の畑に住宅地が建ち始めるのは、このときからである。郊外に住宅を求めた人の多くは、当時、社会階層として形成されつつあった都市の中産階級(学者、官僚、軍人、会社員などの知識人、俸給生活者)の人々であり、作家、芸術家など文化人も少なくなかった」。さらに、震災がそれに拍車をかけ、昭和7(1932)年には35区からなる「大東京市」が誕生した。かつての東京、下町と山の手とを取り囲むようにして、こうして新興の中間層のためのコミュニュティーが次々とつくられてゆく。

このエピソードに登場するのもまた、そうした郊外の新興住宅地に暮らす俸給生活者(サラリーマン)のひとり。夜11時、そろそろ家へ帰ろうという彼が円タクの運転手と値段交渉をしている。行き先は、目白の文化村。

「目白文化村」とは、大正11(1922)年から翌12(1923)年にかけて箱根土地開発株式会社によって開発された分譲住宅地で、豊多摩郡の下落合近辺(現在の新宿区中落合2〜4丁目、および中井の一部)にあった。電気、ガス、上下水道を完備、とりわけ水洗トイレの導入は当時としては画期的だった。どうやら「目白文化村」の人気はかなりのものだったようで、第1期から第4期まで場所を変えつつ販売が続けられ、エリア内にはテニスコートや野球場といったスポーツ施設、それに住民が利用できるクラブハウスなども備えていたという。住人は役人や会社勤めの俸給生活者のほか、こうした田園生活に憧れを抱く作家や芸術家、学者なども集まり独特の文化的な空気を醸し出していた(なお、目白文化村については、落合道人様によるすばらしく充実したウェブサイト『目白文化村1922〜2005』を参照させていただいた。興味のあるひとはぜひ訪れていただきたいと思う)。

ところで、目白文化村と龍膽寺雄とのあいだには深いつながりがある。じつは、昭和3(1928)年の6月から昭和5(1930)年の6月ごろまでの約2年間、龍膽寺は下落合の「目白会館」というアパートに暮らしていたからである。つまり、この『甃路(ペエヴメント)スナップ』を彼は目白で書いたことになる。

回想によれば、家主とのトラブルでそれまで暮らしていた新宿柏木の貸し間を追い出されることになった龍膽寺雄に、この「目白会館」を斡旋したのは彼の親友の今井栄だった。龍膽寺によると「目白会館は、東京で民営のアパートとしては、確か最初のもので、かれこれ二十室はあるコンクリートの二階建て」で、二階の中央には共有の応接間があり、階下には広い食堂や共同浴室、ビリヤード場や麻雀室も完備していた。また、庭園風になった屋上では、住人同士よく集まってはスイカを食べたりお月見をしたりと愉快な時間を過ごしたと当時の思い出を語っている。また、昭和4(1929)年の夏には、「銀色に角張った葉巻形をしたツェッペリン号が、東京の上空をゆっくりと通り過ぎるのを」アパートの窓から見ている。

ところで、このころ龍膽寺雄は毎晩のように遊び歩いている。いわく、まず円タクで「新宿に出てお茶を飲み、それから、銀座へ回って夕食をとったあと、銀座から上野か浅草まで、また車を走らせて、食後のお茶を飲んで帰る」という習慣だった。移動はすべて円タクで、お気に入りはたまにあるオープン・カーのタイプ(国産のA型フォードか)だったという。このエピソードに描かれる円タクの運転手との値段交渉のやりとりは、そう思うとじっさいのやりとりに近いものだったかもしれない。

それにしても、モダンボーイの龍膽寺雄が、作家デビューをはたした昭和3(1928)年以降、新宿柏木の貸し間〜アパート「目白会館」〜高円寺の貸家〜南林間の一戸建てと、意外にも郊外にばかり暮らしているのは面白い。ほとんどは友人今井栄の手引きあってのものとはいえ、都心でなくともさほど不便さを感じなかった理由として、懐も豊かでほとんど円タクを使っていたため移動もさほど苦にはならなかったということもありそうだ。

さて、では、2年ほど龍膽寺雄が暮らしたアパート「目白会館」はどこにあったのだろう? これについては、先日ブログ「落合道人」の管理人様とやりとりをさせていただいた結果、おそらく目白駅の近辺と見当はついているものの現時点では正確な場所までははっきりしないとのお話だった。ただし、特定でき次第ブログにて報告してくださるとのことなので楽しみに待ちたいと思う。

11.Apr.2017追補

上に書いたとおり、「目白会館」について「落合道人」の管理人様に問い合わせさせていただいたところ、早速アパート「目白会館」はふたつあった?:落合道人 Ochiai-Dojin:So-netブログという記事にまとめていただいた。さらに、龍膽寺雄と下落合との意外なつながりもあわせて発見されている模様。ますます龍膽寺雄ファンとしては目が離せない展開になっている。

目白文化村のすぐそばにアトリエを構えていた佐伯祐三は、この界隈で描いた数々の作品を残している。これはそのひとつで、第2文化村で描いたとされる「下落合風景(テニス)」大正15(1926)年。

【東京の深夜の空】

エピソードの最後の一行も、ぼくにはまた面白く感じられた。ーー「東京の深夜の空はあけがたの様に明るく静かです」。ふつう、深夜の空は「暗く」「静か」なものではないだろうか。夜もふけ、銀座で遊んでいた人びとも家路につき、いまやすっかり街は閑散としている。そんなときでも〝不夜城〟東京の夜は「あけがたの様に」明るく、それでいて「静か」だ。矛盾しているようにもみえるが、これもまたモダン東京から生まれた新しいコントラストのひとつなのである。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む(第6回)

舞台はもうひとつの「ギンザ」、「山の手のギンザ」新宿へ。

かつて、「山の手のギンザ」といえば神楽坂の専売特許であった。関東大震災の被害を免れた神楽坂は、夜店が並ぶころともなれば銀座をもしのぐにぎわいを見せたと野口冨士男も書いている(『私のなかの東京』)。それが、昭和3(1928)年秋の飯田橋駅開業に伴う大工事の混乱と西郊への玄関口としての新宿の急成長とが重なり、わずかなあいだに新宿にお株を奪われてしまった。

新宿駅の1日平均乗降客数の推移をみてみると、大正9(1920)年からこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』が書かれた昭和5(1930)年までの10年間でなんと4.3倍にまで膨れあがっている。特にその変化は、震災のあった大正12(1923)年以降、著しい。下町から、震災の被害をさほど受けなかった山の手へ、さらにはより郊外へと人口が移動した結果である。昭和2(1927)年、東京駅の乗降客数を抜いて日本一になった新宿駅は、昭和5(1930)年には1日平均乗降客数123,050人の巨大ターミナルへと変貌を遂げている。

急激な変化は、その風景からも読み取ることができるだろう。山の手の「出口」であり、同時に郊外の「入口」でもあった新宿は、地理的には東京の「際(きわ)」に位置していた。こうした「際(きわ)」に特徴的な光景として、「ガスタンク」のある眺めを指摘しているのは『郊外の文学誌』の川本三郎だが、ぼくの幼い記憶の中の新宿にはたしかに巨大なガスタンクの姿がくっきり残っている。ちょうど、いまパークハイアットが建っている場所である。すぐ近くには、市内に水道水を供給するための淀橋浄水場もあった。そんな「際(きわ)」が、瞬く間に「山の手のギンザ」と呼ばれるまで急成長したのだ。そのためかどうか、新宿には、どこか砂漠に突如出現した幻影都市のような気分がある。

#イントロダクション

山の手のギンザ新宿。ここも夜は灯りの海、人の渦です。夜店の列の後ろに円タクの洪水。武蔵野館では三層の観客席に人が埋まって、トオキイのラヴ・シーンにみんなで汗でもかいて居そう。

夜店の列、円タクの洪水、そしてスクリーンにまぼろしを投影する巨大な映画館……ここから想起されるのは中東のバザールのような喧騒であり、庶民のエネルギーの爆発であり、とどまるところを知らない欲望の肥大化であり、また騙すか騙されるかの駆け引きの危うさである。

織田一磨「武蔵野館」(『画集新宿風景』より)石版・昭和5(1930)年 3層の観客席の様子

#エピソードI

『どんなのがいい?』

『あ、た、し?』

貴金属装身具商の飾窓(ウィンドウ)の前。

男の短い口髭が彼女の耳元へかがみ寄ると、冷たいガラスに額をあてて居た少女は、凭(もた)れる様に彼に寄添って、ガラスの曇りと一緒に鼻がかった甘え声を漏らすんです。

『そッちの赤いのはどうだい。ルビイだろう?』

『少し赤過ぎるわね、あたしには。……』

『じゃ向こうの紫色のは?……あれは何だ、アレキサンドリヤか?……二十三円。割と安いじゃないか。その桃色のは? いいじゃないか明るくッて。三十円。……どうだいあれは。厭やかい?』

『そう、……ね。』

女の甘えた舌は上顎へねばりつくんです。

『あれ、いいわね。』

『欲しいか?』

『…………。』

女は口元へ繊(ほそ)い指をやって、ガラスの曇りを拭き、一番効果的な媚態を意識しながら、男に肩を凭らせるんです。後ろは夜店をとりまいてうごめく甃石(ペエヴメント)の雑鬧(ざっとう)、夕刊売も鈴の音、自動車の警笛(サイレン)。

ーー 小さな恋愛の取引はこんな明るいところでも行われるんで!

男はブルジョアの青年らしい一寸隙のない瀟洒な春の粧い。女は、ーーどこか身なりも貧しく映えない子供ッぽい小娘。

恋人?

が、それにしては、ーー

『向こうのあの真珠のは?』

『あれ?……そう、ね。』

『そッちのは?』

『…………。』

『やッぱりその桃色か。』

蛇の様な蒼白い華奢な男の手が、気軽に娘の肩にへ載って、しッとりとそこを抑えたまま妙にこまかく上から揺さぶると、女の息は小さく顫えて

声のない甘えた笑いが、彼女の鼻から漏れるんです。

『買ったげようか。』

『…………。』

『欲しい?』

女の額がうなずく様に、ちょいと強くガラスに押しつけると、男は手のひらでトンと彼女の肩を叩いて、やがて朗らかな高笑いを漏らすんです。

『じゃ買ったげよう。……おいで。』

娘は男の後ろへ寄添って恥ずかしげに明るい扉口(ドア)へ。ーー

数分後。

彼等の姿は駅の明るい伽藍の一隅に。

『じゃ、奥さんとこへは向こうへ行ってから電話でそう断ッとくから。母さんに引留められたから今夜は泊まって、明日早く帰るッて。いいかい?お前が出てそう云うんだ。そう、公衆電話がいいな。、怪しまれないで。……俺はクラブへ行きア麻雀で徹夜なんぞは再々なんだから大丈夫。明日帰ってもお前と一緒だなンてわかりッこはない。……じゃ、お前そこで電話をかけといで。俺は切符を買っとくから。』

娘は指の紅い宝石を弄(いじ)ってたのをよして、一寸不安な顔をして男を仰ぎ、もう一度促されると思い切った様に、そのまま外へ出て行くんです。

『五銭あるかい?』

『あるわ。……』

男は出札口の前へ立って蟇口の金具を拡げ、五十銭銀貨を一枚つまみ出して

『大森を君二枚!』

織田一磨「新宿ステイション」(『画集新宿風景』より)石版・昭和5(1930)年 東京は夜の10時

【モダン新宿風景】

「光」が、このエピソードで随所にあらわれる「光」の質が、ぼくには気になる。

「一寸隙のない瀟洒な春の粧い」のブルジョアらしい青年が、「どこか身なりも貧しく映えない子供っぽい」娘を口説いている。ルビイ、アレキサンドリヤ、真珠…… きらびやかな宝石を前に、女中とおぼしき娘はもはや陥落寸前といったところ。「貴金属装身具商の飾窓(ウィンドウ)」の前、ふたりの駆け引きはくりひろげられる。煌々と照らされたショーウィンドウは、通行人の気を引き、思わずその足を止めさせるくらいに明るかったはずだ。昼間のような、ベタっとした光。ピンスポットが、これか、あれか、といった具合に焦点を絞り見る者に決断することを促すのに対し、陳列するすべての商品を等しく照らすベタっとした光は、これも、あれも、といった具合に欲望をより掻き立て、見る者の判断を迷わせる。つまり、ベタっとした光の前では「選ばない」という選択肢じたいが存在しないのだ。ショーウィンドウの前のふたりには、ポーズはあっても迷いはない。ーー 小さな恋愛の取引はこんな明るいところでも行われるんです!

取引は成立し、宝石店を後にしたふたりは連れ立って新宿駅へと向かう。「彼等の姿は駅の明るい伽藍の一隅に。」ーー またもや、ベタっとした光に支配された空間だ。夜の銀座が、コントラストによって彫琢されていたのとは対照的である。銀座では、モボやモガが銀幕から抜け出てきた役者のように颯爽とペエヴメントを闊歩し、ネオンサインの点滅、市電の架線から飛び散る閃光、疾走する自動車のヘッドライトが愉しげに彼らを飾り立ててくれたが、新宿では、アメリカ映画の洗練も洒脱も優雅も見いだすことはできない。そこでは、ブルジョワも女中も、宝石も夜店の造花も、貞操も快楽も、すべては等しく煌々とした光のなか剥き出しのまま並んでいる。この光、ひとりひとりから「顔」を奪い、顔をもたない「だれか」に変えてしまう新宿の光は、工場の平板な光とおなじ質のものだ。

こうして「光」に注目するとき、まったく対照的な光景であるにもかかわらず、前のエピソードと次のエピソードとはやはりおなじ地平で読まれるのでなければならない。

#エピソードⅡ

灯りに濛々と立籠めた煙の渦の中で、地方発送の新聞束を忙しくトラックへ積んで居た青年の一人が、油気のない長い髪を耳の後ろへ掻きながら、しみじみと仲間につぶやくんです。

『おい、憂鬱になるなア。……今夜一晩に東京じゅうで、幾人の娘が処女をなくすかッて考えると。……』

しかし、コンクリートの窓の中では、高速度の輪転機が悪魔の様に呻って、めまぐるしい紙の瀑布へ世界の出来事が明日のセンセエションを予約して印刷され、冷酷なジャーナリズムはズタズタに人間社会を裁断して、その破片を鉛の活字に鋳込んでるんです。ここでは、一人の娘の貞操どころか人間そのものの命だって、莨の灰の重さほどにも価値づけられやしないんです。

国際関係の異変、フランス大統領の喉の腫物、サヴェート・ロシヤに於ける東方政策の失敗、ロンドン軍縮会議の結果、支那の戦乱、政友会の策動、共産党の検挙、市会議員の大名旅行、富豪未亡人の失踪、小学生の轢死、鸚鵡(おうむ)病の新学説、ラジオのプログラム、月経帯の広告。

活字躍りが描くこれら近代社会相の断片!

新聞束を満載したマスク入りのトラックは、新聞社の発送部から西へ東へ北へ南へ、夜の巷々に砂塵を蹴立てて。ーー

【モダン工場風景】

もうもうと煙が立ち込め、輪転機が高速で回転する印刷工場の「灯り」。それは、もはや昼なのか夜なのか、工員の時間感覚さえ麻痺させるようなベタっとした白い光だろう。合理性を最優先し、規格化された工業製品をひたすら生み出す「工場」という空間に、コントラストで夜の銀座を彫琢するようなきらびやかな光はいらない。工場の固く分厚いコンクリートに囲まれた内部では、世界の出来事が紙の瀑布となって輪転機から吐き出されてゆく。ふと漏らす「油気のない長い髪」をした工員のつぶやきも、そこでは、あっという間に煙の渦と轟音にかき消され押し流されてしまうだろう。平板な灯りの下、めまぐるしい勢いで「明日のセンセエション」を量産する新聞社の工場では、「一人の娘の貞操どころか人間そのものの命だッて莨(たばこ)の灰の重さほどにも価値づけられやしない」のである。

のっぺりとした白い灯りは、すべてのものから陰影を奪い、平らにならしてしまう。そこに個人の感傷や感情が入り込む余地はない。ルビイや真珠、フランス大統領の喉の腫物や鸚鵡(おうむ)病の新学説、それに気になるあの娘の貞操も、あれもこれも、そこでは同じように陳列棚に並び取り引きされる。龍膽寺雄が、モボやモガのいる銀座の甃路(ペエヴメント)を離れ、ここでサラリーマンや労働者が主役を務める「新宿」と「工場」というトポスを選んでいることにぼくは興味をおぼえずにはいられない。

これもまた、多面体からなるモダン都市東京の、まちがいなくひとつの断面だからである。

#インターバル

浮気なジャズを跫音(あしおと)で消して、とめどなく床に輪を描く踊りの客の群れ。

ダンスホオルはまさに夜の盛り時です。

香水。

腋臭(わきが)。

莨(たばこ)の煙。

罌粟(けし)の花の様な踊り衣粧。

入れ黒子(ぼくろ)。

白粉(おしろい)の胸についたタキシード。

『このステップどうだい?』

『変なのね。家鴨(あひる)みたいだわ。……何ての?』

『おッしゃる通り! 漂浪家鴨(ワンダアリング・グウス)ッて奴さ。』

『厭アね。本当?』

『俺等(おいら)の発明さ。』

【ダンスホールの匂い】

香水。腋臭。タバコの煙。ダンスホールはまず、なにより「嗅覚」によってとらえられる。谷崎潤一郎の小説『痴人の愛』(大正14年)でも、「まだ見たこともなゐ海の彼方の国」や「世にも妙なる異国の花園」を想起させるダンスの「異文化」性は、もっぱら「香水と腋臭との交じつた、甘酸ッぱいやうなほのかな匂ひ」によって立ち現れる。たしかに、鹿鳴館のむかしに遡るまでもなく、ダンスに興じる男女の姿、華やかな衣裳、ワルツやタンゴをはじめとする種々の舞踏音楽といった視覚あるいは聴覚を介して得られる情報について知ることはけっして難しくはない。が、「匂い」ばかりはそうはいかない。それは、実際にダンスホールという「現場」に足を踏み入れ、バンドが奏でる音楽を全身で浴びながらおぼつかない足取りでステップを踏んでみてはじめて得ることのできる情報だからである。

そして、「ケシのような艶やかな衣裳」を挟んで、入れ黒子、白粉の胸についたタキシード、とつづく。どちらも肉体どうしの接近、あるいは接触を想起させるモチーフといえる。「匂い」同様に生々しいイメージで、龍膽寺自身ダンスを楽しんでいたことがこんなところからもよく伝わってくる。じっさい、晩年のあるインタビューで彼はダンスに熱中した時期を次のように回想している。「私も高円寺の屋敷にホールを作りまして、ビクターの最高の蓄音機を据えまして、菊地梅子ってダンスの先生に出張教授してもらった」…… と、かなりの本格派である。

ところで、龍膽寺雄の盟友にして新興芸術派きってのモダンボーイ吉行エイスケのダンスホールを舞台にした昭和6(1931)年の短編から、ほんのさわりだけ引用してみる。

「シャンデリヤにネオンサインが螺旋に巻きついた、水灯のような新衣裳のもとで、ローブモンタントをつけた女と華奢な男とが、スポットライトの色彩に、心と心を濡らして踊舞(ちょうぶ)するのだ。そして、ジャズの音が激しく、光芒のなかで、歔欷(すすりな)くように、或は、猥雑な顫律(せんりつ)を漾(ただよ)わせて、色欲のテープを、女郎ぐものように吐き出した。」(『東京ロマンティック恋愛記』)

「ダンス・ホールの溶暗のなかで、僕たちは縫目のない肉体のように結びついた……。」(『同上』)

おなじダンスホールの描写でも、むせかえるような色香を放つ吉行エイスケの表現と龍膽寺雄のそれとではずいぶん違う。龍膽寺雄の描くダンスホールは、気安い反面、どこか下世話で垢抜けない。ふたりの描く「差」はまた、銀座と新宿との差でもある。

とはいえ、この『甃路(ペエヴメント)スナップ』が書かれた昭和5年当時、おそらく新宿には「ダンスホール」は存在していなかったはずだ。

和田博文の『テクストのモダン都市』(風媒社)によると、東京にダンスホールが激増したのは昭和2(1927)年のこと。前年、大阪でダンスホールに対する厳しい取り締まりがあり、その結果大阪のダンスホールは壊滅状態となる。仕事にあぶれたダンサー、バンドマン、ダンスホールの経営者らが近隣の地域や東京に活路を求めて散らばったため、ダンス熱はかえって全国に飛び火する。昭和3(1928)年の末には、都下で営業するダンスホールおよび訓練所は、計33カ所にまで膨れあがっていた。その当時、新宿には「國華」(後に八丁堀に移転)があったが、おそらく規模のより小さいダンスホールはもっとあったろう。

昭和3(1928)年11月、こうしたダンスホールの爆発的増加をうけ、東京でも厳格な「舞踏場取締規則」が約1年間の猶予期間つきで発布される。ダンスホールは許可営業となり、新宿にあった「國華」は営業を継続するため八丁堀へと転出する。ふたたび新宿にダンスホールが出現するのは、馬喰町の「パルナス」が「帝都座」(いまマルイ本館のあるところ)の開業にあわせて「帝都舞踏場」として再スタートを切る昭和6(1931)年5月まで俟たねばならない。つまり、昭和5(1930)年の新宿は、まるまるダンスホールの空白期間だったわけである。

もちろん、龍膽寺はこのスケッチの舞台が新宿であるとはひとことも言っていない。とはいえ、おどける男に調子を合せるこの女のざっかけなさ、やりとりの単純さはいかにも新宿らしいとは言えないだろうか。おなじダンサーにもかかわらず、「もっとモダンに!」と男にハッパをかけていたあの前回登場した女とは大違いである。けれども、こういう新宿らしい情緒もまた悪いものではない。龍膽寺は、かつて新宿のどこか場末にあった小さなダンスホールの面影をここにそっと忍ばせた。そんなふうに思いたい。

高円寺の自宅でダンスに興じる龍膽寺雄夫妻。昭和6(1931)年頃〜「太陽」1987年11月号(平凡社)

【日常と地続きの都市】

今回「下町」の銀座を離れたぼくらは、もうひとつの銀座、当時「山の手」の銀座といわれた新宿にやって来た。そしてぼくは、ふたつの「銀座」のあまりの落差に正直なところ当惑している。銀座の甃路(ペーヴメント)の華やぎは、ここ新宿には見あたらない。人の数は本家の銀座にも劣らないし、映画館もカフェーも百貨店も宝石店もたいしたにぎわいにもかかわらず、ウキウキするような「楽しさ」にどこか欠けている。それがどうしてなのか、ぼくはずっとアタマの隅っこで考えながら読んでいた。

新宿は、すでに上で書いたように、西郊へのターミナルとして急成長した街である。それゆえ、新宿で遊ぶ人びとの多くは西郊に住んでいるサラリーマンだった。つまり、彼らは会社から自宅への帰路、〝途中下車〟して新宿に一時の楽しみを求めた。銀座が、わざわざ出かけてゆく街、〝目的地〟であったのとはずいぶんちがう。新宿は、言ってみれば、「利便性」という肥料を投入されることで異常なスピードで成長した独特の成り立ちをもつ都市といえる。「経由地」である新宿は、それゆえ、つねに「仕事」と「家庭」につながっている。新宿から見渡せば、一方の先に「職場」が、そしてもう一方の先に「家庭」がある。新宿は、その意味で日常と地続きの都市である。

新宿のペーブメントを照らす光は、さながらスポットライトのように人をべつの「誰か」に変えてしまう銀座の光とは異なり、ただありのままの姿をそのままに照らす平板な白い光だ。そこにコントラストは生まれない。けれども、いや、だからこそ、新宿ではひとはただ「素顔」のままに振舞うことができる。そこにはどんな難しさも鬱陶しさもない。そういう〝コンビニエンス(お手軽さ)〟こそが昭和5年の新宿の魅力であり、それはきっと現代の都市のあり様を先取りしていた。

龍胆寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップー夜中から朝まで』を読む(第5回)

話は前回のつづき。夜の銀座。ふたつめの#エピソード。

自動車が尾張町の角でグイと急速に輪を描くと、女はひとつクッションに揺すぶられてた男の膝を、繊(ほそ)い指で突ッつくんです。

『ちょいと、どこへ行くのよ?』

『識(し)らないよ、僕ア。』

『まだこのひとは慍(おこ)ッてんのね。ギンザへ行けッて云いつけて、ここはギンザじゃないの。……あてのないとこグルグル廻されちゃ、運転手さんが迷惑するわ。どこへ着けるのよ。……ここらで降りる?』

『降りたかッたら勝手に降りたまえ!』

『厭アなひとね! そんなにさッき云ったこと気にかかるの?……そんなら、あんな話持ち出さなかったらいいじゃないの。自分から持ち出して、厭アだッての無理やり白状させてさ。それを気にかけて自分で腐ってるなンて、街のこの灯りを御覧なさい。そんなあんたの古風な感情なンて、ここじゃまるで影みたいじゃないの? 他の男には誰一人顧みられないなンてそんなあたしが女だったら、それを恋人にしてるあんたこそ恥じだわ。……五人の男があたしに秋波(いろめ)をつかうよりか、十人の男があたしに秋波をつかう方が、あたしを捉えてるあんたにしちゃ腕があがるッてもんよ。……第一、今どきに愛の恋のなンて、……あ、運転手さん。そこらでグルッとひと廻りしてよ。この通りをズウッと流して。新橋まで、ね。急がないでもいいわ。……愛の恋のなンて、そんな暇があったら、それこそマルクスの一冊も読んでみるがいいわ。せめて世の中は裏返せないにしたって、あんた一人が裏返せたッて、ちょいとは気分が変わるッてもんよ。……ダンサアを恋人になんぞ持つんだったら、それだけの気持ちで居なきアだめ。……踊り場へ忍んで来て、誰と何遍踊ったの、誰と踊る手つきが怪しいの、チケットを一度に何枚どうしたのッて、ウフ! 莫迦々々しい。何人でも男をあたしがつかまえたら、あんたの恋人の腕じゃないの。少しはあたしに教育されてよ。ダンサアを恋人にしてるんならダンサアを恋人にしてる様に、もッとモダンに! ね。……しんからあたし浮気をする気なら、あんたとこんなことになってアしないわよ。それだけは信じてよ。ね?』

段々と彼女の頬ぺたが寄ると、モシャモシャと縮らかした煙の様な断髪が、男の耳を擽(くすぐ)って、挑む様な口紅がそッちへ尖って伸びて行くんです。

『ね。機嫌直した?』

『機嫌なンぞ、別に悪くしてアしないじゃないか!』

男の口端を何かしらこわばった、つくり笑いが掠めるんです。

『いつもあれだ。……厭やなひと。』

女は男の膝の上で、思いきり彼の指を抓(つね)って、運転士に、

『ちょいと、ここで止めて!』

『へえ?』

『ここでいいの。……

打ち水の上に轍が滑って、パアン! と扉が開くと、女の華奢な舞踏靴が軽々と踏床(ステップ)から、ペエヴメントへ跳ねるンです。素肌へまとった様な緋色のワンピース、透明なスタッキング、豊満な裸の肩。ーー

【銀座・モダンガール・円タク】

銀座の甃路(ペエヴメント)は、ひとをなりたい自分に変えてしまう魔法の舞台(ステージ)だ。銀座では、銀座にいる限りにおいては、誰もが役者のように振る舞い、またそうすることが許された。そこでは、つまり昭和5年の夜の銀座では、自己陶酔こそがペエヴメントを行く者たちに共通の〝マナー〟でさえあった。

さて、龍膽寺雄の高性能の眼=レンズは、いままさに銀座四丁目の交差点を曲がろうとする一台のタクシーをとらえる。東京の路上に「円タク」が登場するのは大正15(1926)年、大阪よりも2年遅い。市内を一円均一で走ることからそう名付けられた「円タク」の登場は、ふたつの点でモダニズムの隆盛にだいじな役割を果たしたといわれる。ひとつは、中間層の人びとが終電の時間を気にせず夜遊びできるようになったこと。運賃も交渉次第なので、気軽な移動手段として重宝された。そしてもうひとつ、「円タク」が都会に出現した移動する「密室空間」としてさまざまなドラマを生む場所となったことである。ズームアップした龍膽寺雄のレンズは、この「円タク」の車内を映し出す。モダン東京の夜を綾なすコントラスト、どうやらここでは「男」と「女」に焦点が絞られるようだ。

女は、「モシャモシャと縮らかした煙の様な断髪」のモダンガール。職業はダンサー。そこそこの売れっ子らしい。いっぽう、その傍らの終始不機嫌そうな男はというと…… その女の恋人、もしくは「のようなもの」と見受けられるが、職業まではわからない。ただ、こんなダンサーと付き合えるくらいだからそれなりの経済力の持ち主とは言えそうだ。

ところで、安藤更生に言わせれば、彼らモダン東京の登場人物たちはすべからく「アメリカニズム」の申し子だった。以下、昭和5(1930)年に出版された著書『銀座細見』から引用してみる。「今日の銀座に君臨しているものはアメリカニズムである。まず、そこのペーヴメントを踏む男女を見るがいい。彼らの扮装は、彼らの姿態は、いずれもアメリカ映画からの模倣以外に何があるか。〈中略〉銀座の女性はアメリカ映画のシーンによって男性に対する応酬のテクニックを覚え、アメリカ女の如くタクシーの中で恋をすることを見習った」。

髪型や衣装といったファッションのみならず、アメリカ映画の影響は、しぐさや身振り、恋愛作法といった範囲にまで及ぶ。髪型やメイク、衣装ならば雑誌のグラビアを真似れば済むことだが、しぐさや身振りはそうはいかない。その点、映像というかたちでダイレクトに視覚に働きかけてくる「映画」なら完璧だ。昭和初期のモダニズムにアメリカの、とりわけアメリカ映画の影を指摘する安藤更生にはなるほど頷ける。じっさい、車内のふたり、特に「女」のほうは、そのファッション、しぐさ、言葉などすべてにおいてアメリカ映画の中から抜け出てきたような印象をあたえる。銀座で、その甃路(ペエヴメント)で、このダンサーの女は、たとえばジョーン・クロフォードのようなアメリカの女優の姿と自分自身とを重ね合わせて振舞っているのだ。だからこそ、女のとなりにいるのもまたクラーク・ゲーブルのような伊達男じゃなきゃダメなのである。恋だの愛だのといった「古風な感情」に振り回されてはいちいち不機嫌になっているような野暮な男が相手じゃ興ざめだ。「ダンサアを恋人にしてるんならダンサアを恋人にしている様に、もっとモダンに!」

「打ち水の上に轍が滑って、パアン! と扉(ドア)が開くと、女の華奢な舞踏靴が軽々と踏床(ステップ)から、ペエヴメントへ跳ねるんです。」ーー いかにも映画のワンシーンを彷彿とさせる情景。

ジョーン・クロフォード ダンサーから女優に転身するも端役ばかりで目立った活躍はなかったが、1928年公開の『踊る娘達』で脚光を浴び一躍スターの仲間入りを果たす。彼女は、〝狂騒の20年代〟を象徴する自由奔放で尖端的な女性「フラッパー」として多くの女性の支持を得る。彼女を賛美したひとりには、作家のスコット・フィッツジェラルドもいる。

モダンガール、銀座、円タクという3つの単語から連想される小説がある。永井荷風の『つゆのあとさき』(昭和6(1931)年)だ。銀座でカフェーの女給としてはたらく君江は、飾り気のないさっぱりとした気性がうけ銀座ではなかなかの人気者となっているが、じつはかつて小石川諏訪町で私娼をやっていたという過去をもつ。ある晩、銀座から自宅のある市ヶ谷本村町に向けて円タクを拾った君江だが、運の悪いことに乗り合わせたタクシーの運転手は君江の過去を知る男であった。彼女の「秘密」をネタに言い寄る男に嫌気がさした君江は、口論の末、自宅にほど近い場所で車を降りるのだが、彼女がステップから降りるか降りないかのうちに腹を立てた運転手が急発進したためバランスを崩し、派手に地面に転げてケガを負う。「ざまア見ろ。淫売め。」降りしきる雨の中、円タクは夜道を消え去ってゆく……。

ここで注目したいのは、夜の銀座では人気の女給としてもてはやされる主人公が、円タクから突き落とされ面罵されるのが銀座の外、山手の市ヶ谷であるということだ。かならずしも、昭和5年の東京全体がモダニズムに染まっていたわけではなかったろう。むしろ、銀座は東京の中に出現したモダンの〝飛び地〟だった。銀座のペエヴメントは、銀幕から抜け出てきたかのようなモダンガールにとって誂え向きの「舞台」であったが、彼女を輝かせる「魔法」の効力には限度もあった。〝銀座の顔〟は銀座においてしか通用しない。黄金の馬車も、一歩銀座を離れたとたん元のカボチャに戻ってしまう。

#エピソードはつづく。

『マントちょいと取って。……一円でいいわね。アラ、いつも九段から二人一円よ。一人なら七十銭!……おのろけを聴かしたから、まアまけといたげるわ。御苦労さん。……さ、いらッしゃいな。』

『どこへ行くんだ?』

『どこッて、LLよ。……それともサイセリヤ? コロンビヤ?……LLがいいでしょ? あたし百合子さんにあんたを預けて、もうひと稼ぎして来るわ。……少し酔ッ払ってクダを捲いて、百合子さんをホテルへ引ッ張り込むぐらいの器量を見せて御覧なさいナ。少しは男が練れるわよ。腕前があってあたしをポイ出来るぐらいだったら、見上げたもの。たまにはあたしに角生やしてあんたを追ッかけさしてよ。……あたし、あんたじゃ欠伸が出ちゃうわ』

川西 英「ダンス・ホール」木版・1935(昭和10)年 画像引用元:神戸市役所「神戸百景」様

【サイセリヤ、コロンビヤ、そしてLL】

きっと行きつけなのだろう、女はここで3軒のカフェーの名を挙げる。

いま、「並木通り」と呼ばれている道沿いには「サイセリヤ」があった。『銀座細見』の安藤更生によれば、「近所の客にノベツお尻をブツケられながら飲んでいなければならない」ほどの狭い店だったという。「美しい髪を長くした芸術家」の主人みずからシェーカーを振り、いかにも「カフェリッテレエル(文士カフェ)」といった雰囲気を醸し出していた。それは経営者が代わっても同じだったようで、「われわれの分際では出入は叶わなかった」と土地っ子で慶應ボーイの池田弥三郎も回想している。じっさい常連には作家や学者も多く、里見弴、山内義雄、中村武羅夫といった面々が、夢二好みの黒目がちな美人「お京さん」めあてにしばしば来店した。他にも、東郷青児の前妻明代(はるよ)や恋多き女流歌人の原阿佐緒もサービスに立ったということからも、他の店とはひと味ちがうスノッブな空気を読み取ることができる。

それに対して、明るく開放的なエロで人気を誇ったのが銀座2丁目の裏通りにあった「コロンビヤ」である。ここの特徴は女給がみな洋装、しかも「赤いハッピーコート」やら「小学校の先生のような黒いワンピース」やらと好き勝手なものを身につけまるで統一感に欠けていた上、接客にも気取ったところが皆無だったので、いつも店内はまるで「オモチャ箱をひっくり反したような騒ぎ」だったという。いわく、「喧噪と、ジャズと、インチキのカクテール」。室生犀星や萩原朔太郎もこの店がお気に入りだった。

「表現派風」といわれたカフェー「コロンビヤ」の外観(『建築写真類聚「カフェー外観集・巻一」』より)画像参照元:UDF blog様

問題は残るひとつ、「LL」である。先のふたつ、「サイセリヤ」と「コロンビヤ」が実在する店であったことを思えば、当然「LL」もまた実名であると考えたいところだが、しかしそのような名前のカフェーとなかなか出くわさない。この『甃路(ペエヴメント)スナップ』を収録した『モダン東京案内』(平凡社)の脚注も「LL」にかんしては「未詳」とあるだけだ。とはいえ、せっかくなのでぼくなりに推理して少し遊んでみようと思う。

まず、やはり「LL」は龍膽寺雄のまったくの空想ではなく、実在するカフェーと仮定する。その上で、ふたつの可能性について考えてみよう。

ひとつは、「LL」というのが「仮名」であるケース。それは、このエピソードに登場する女給「百合子」の名が実名であった場合、店の名前まで実名だとなんらかの迷惑が生じるのではないかという配慮から、店の名前についてぼかして表現したというケースである。当時の資料を読んでいると、カフェー「ゴンドラ」の女給のなかに「百合子」という売れっ子の名前をみつけることができる。ただ、「ゴンドラ」は地下から地上5階まですべてカフェー、女給の数は約150人という超のつく大箱である反面、その質については二流、三流と「通人」から悪口を言われたりもしたそうである。アーティスティックな雰囲気が漂う「サイセリヤ」や明るく健康的なエロが持ち味の「コロンビヤ」を龍膽寺の好みとするならば、「ゴンドラ」を同列に語るのにはやや無理を感じる。それに、だいたい「ゴンドラ」に「LL」という仮名ではあまりにかけ離れている。

そこでもうひとつの可能性、「LL」がなにかの略称、もしくは通称であるというケースについて考えてみよう。たとえば、しばしば画家の九里四郎が数寄屋橋で経営していたレストラン「ブランシュ・エ・ルージュ」が「B・R」と呼ばれていたように(久生十蘭や三宅艶子など)、である。

そこで頭をよぎったのが、バア「オララ(O La La)」のこと。キーパーソンは、村山知義。この店の設計を手がけたのは村山知義だが、彼はまた龍膽寺雄の朋友・吉行エイスケの妻あぐりが市ヶ谷で経営する山の手美容院の設計者でもあった。そして、その3階にあったエイスケの居間は龍膽寺ら新興芸術派の溜まり場になっていた。となれば、龍膽寺雄が村山の手がけた「オララ」の空間に親しみと居心地のよさを感じていたとしても不思議はない。少し長くなるが、昭和6(1931)年に出版された小松直人『cafe jokyu no uraomote』(二松堂)から引用しておく。「オララはライオンの裏通りにある酒場である。建物の設計は、才人で、そして左翼作家たる村山知義氏。長年舞台装置その他で、きたへて来たのだけに、バーの設計をさせても光ってゐる。このオララなども氏の設計のよさを示すものの一といへよう。のぶ子、葉子「どうかと思ふわ」を口癖にする春子等の女給は、難を言へば、あまりにも固く、そしてインテリくさいが上品である」。女給が「ダンケシェーン」など挨拶にドイツ語を使ったりと珍しい趣向もあったようだが、震災前ベルリンに滞在していた村山と「オララ」の店主との間に何かそういったつながりでもあったのだろうか。

当時、なにかと対立的に取り上げられることの多かった村山ら「プロレタリア派」と龍膽寺や吉行ら「新興芸術派」だが、彼らがとりたてて敵対的であったわけではないことはこうした交流からも分かる。なにより、「プロレタリア派」で、「新興芸術派」である前に、彼らは〝モダンボーイ〟であるという点で共通していた。そしてまた、ここまでこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』を読み進んできてわかるとおり、都市をキュビスム的にとらえる龍膽寺雄はモダン東京を構成する一面として、プロレタリアの存在をけっして見逃してはいなかった。

O-La-Laの頭文字を取って「LL」。というわけで、ぼくはここに登場する「LL」について暫定的にバア「オララ」と考えてみたいと思ってはいるのだが、「オララ」が3文字に対して「エルエル」は4文字と略した方がむしろ長くなってしまっている矛盾! なんでも手の、目の、届くところで済まそうとするのはぼくの悪い癖。なかなか遭遇できないだけで、昭和5年の銀座の路地裏に「LL」なる店が存在していたとしてなんら不思議はない。なぜなら、その頃の東京にはなんと7,500軒(!)ものカフェー、バアがひしめいていたというのだから。

吉行あぐりの「山の手美容院」(設計/村山知義)昭和4(1929)年

#インターバル

街頭の肖像画家をとりまいた人の輪を掻分けて、中から出て来た三人連れ。

『ちょいと見せたまえ。どれ。』

と、一人が一人から紙片をひッたくって甃路(ペエヴメント)に足をとめ、絵と真物(ほんもの)とをツクヅク見較べて、さてつぶやくんです。

『なァるほど!…… こりア君、絵の方がよッぽど君に似てるよ。』

【二重の世界】

夜、銀座のペーヴメントに姿をあらわすモボやモガたちは、みなそれぞれに思い思いの「顔」をもつ。それは銀座という特別な場所でしか通用しない、いわば〝銀座の顔〟である。ほんとうの顔、日々の生活に疲弊した顔は、銀座に来る途中の市電の網棚に、あるいは円タクのバックシートに置いてきた。銀座では、〝銀座の顔〟こそが真物(ほんもの)になる。

そんな〝銀座の顔〟を記念のひとつにもと、人びとはこぞってペーヴメントの肖像画家、街頭の似顔絵描きの前に立つ。それは、まるでディズニーランドを訪れた家族連れがコスプレして記念写真を撮るような光景である。似顔絵描きについて安藤更生は、彼らが「街道(ママ)へ、しかも夜の街頭へ進出したのは銀座がはじまりだ」と書く。さらに、それは「銀座に発生して東京だけに限るもので、大阪京都辺には全くその影を見ない」とも言う。もしそれが真実とするならば、これは銀座という街の「特殊性」を雄弁に物語ってはいないか。銀座は現実の世界であると同時に、また虚構の世界でもあった。モダニストたちはその特殊な世界を、とても器用に、二重に生きることができた。

「こりア君、絵の方がよッぽど君に似てるよ。」ーー 夜の銀座では、絵が真物(ほんもの)を凌駕する。あるいは「モダン」とは、徹底してフィクションをフィクションとして生き抜く生の美学であるかもしれない。「もっとモダンに!」ーー ダンサーの女がそう言うとき、尖端的な女と古風な感情を引きずった鈍重な男とは別々の世界にいる。たとえ円タクのシートに隣り合っていたとしても。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ』ー夜中から朝まで』を読む(第4回)

ふたたび、ぼくらは銀座へと舞い戻る。

#イントロダクション

モダン都市東京の心臓ギンザは、夜と一緒に眼をさます。

真紅・緑・紫。

眼の底へしみつくネオンサイン。

イルミネエションのめまぐるしい点滅はシボレエの広告塔。

パッ!

トロリイに散る蒼いスパアク。

夜間営業の夜の窓々を輝かした百貨店の七層楼。

『JOAK! 只今から今晩の夜間演芸放送をはじめます。最初は、モダン派作家アマチュア・バンドによる「モダン東京円舞曲。」…… メンバアは、……』

ーー 電気蓄音機のジャズの反響。

オウトバイの爆音。

声の嗄れた交通整理のサイレン。

夜店をとりまいたひやかし客の喧騒。

甃路にパッと散る莨(たばこ)の火花。

夜の十字路にうごめくギンザ・メンの雑閙(ざっとう)。

【都市とキュビスム】

夜の銀座風景(「アサヒグラフ」昭和11(1936)年11月11日号)(画像引用元:戦前~戦後のレトロ写真 (@oldpicture1900) | Twitter 様)左上に「シボレエの広告塔」が輝いている。

ネオンサイン。イルミネエション。蒼いスパアク。夜間営業の夜の窓々。莨(タバコ)の火花。モダン都市は光の洪水。宝石箱のような輝きに満ちている。

JOAK。ジャズの反響。オウトバイの爆音。サイレン。ひやかし客の喧騒。ギンザ・メンの雑閙(ざっとう)。モダン都市はまた、同時に、音の洪水。さながら狂騒曲のよう。

眺める方向がちがえば目に飛び込んでくる光景もくるくる変わる昭和5年の夜の「ギンザ」を写しとる龍膽寺雄の饒舌な筆致に、ふと「アヴィニョンの娘たち」を描くピカソの面影を思い出す。そこにあるのは、ひとつの発見ーー キュビスムの流儀で都市を描くのではない。そもそも都市がキュビスムの流儀でできているだ! モンドリアンのマンハッタンまではあと少し。

ロベール・ドローネー「シャン・ド・マルス、赤いエッフェル塔」1911/23年

#エピソードⅠ

『やア!』

飾窓(ウィンドウ)の灯り眩しい甃路(ペエヴメント)で、ひょっこり擦れ違った二人連れに二人連れ。

『や。……珍しいとこで。』

『やア。……』

『その後は暫く。』

『暫く。……』

『すっかりご無沙汰しちゃって。』

『いいえ、お互いさまで。……』

『どうです? その後は。』

『いや、別に……』

『は、は! いや結構。なにの方はこの頃は?』

『……?』

『そら、例のさ。』

『相変わらずです。』

『は、は! そいつア。……しかし、実に暫く振りですね。ちッとお気向きの節には遊びにいらしッて。……』

『有難う。是非。……』

『じゃ御免なさい。またいずれ。……なにに、細君によろしく。』

『あ、有難う。……御免なさい。』

別れて連れのところへ戻って来ると、すかさず連れが、

『誰だい君? ありア。……』

『いや、そ、それがわからないんだ。はて、……誰だろう?』

『冗談じゃないぜ。いやにうまくバツを合わせアがって。……覚えがないのかい?』

『ない!……』

『細君によろしくねんて云ってたじゃないか。え?』

『ウン。俺にア細君なんぞてんでないじゃないか。人間違いだな、この明るみで。……』

『また君もシラジラしくバツを合わせたもんじゃないか。』

『でも君。これも街頭の礼儀ッてもんさ。……』

【銀ブラと甃路(ペエヴメント)の礼儀作法】

これはコメディーではない。こんな滑稽なやりとりが、じっさい銀座の甃路では日常的に行われていたというのだ。

まずは、松崎天民の〝銀ブラ〟実録から。「何時、何処で逢つた人やら、トンと忘れて居た人にでも、途中で「やゝ」と声を掛けられると、此方も「やゝ」と答へてしまう。そこで『お茶でも何うです』と云ふことになり、連れ立ってカフェーへ入ったが、何う考へても、何と云ふ人やら、思い出せぬのである。斯うした遭逢が、黄昏時の銀座街上では、二度も三度も繰返されるのが面白く、現に二十二日の夕暮にも、そんな事があつた」(『銀座』)。

松崎天民ではいまひとつ信憑性が…… という向きには、こんな野口冨士男の体験談はどうだろう。自称〝銀ブラ族〟の野口によれば、「銀ブラ」とは「かつて電車が通っていた表通りーーこんにちの呼称にしたがえば中央通りをただわけもなく何回でもブラブラと往ったり来たりするだけのこと」であった。「なにが面白くてそんなことをしたのかと問われても、明確に解答できる人は当時もいなかっただろうし、現在もいるとは考えられない。それが時代風潮であって、当時の銀座がそういう街であったという以上になにか附け加えようとすることは、飲酒や喫煙をせぬ人に酒や煙草の味を説くようなものだろう」(『私のなかの東京』)と言う。そして、そんな具合にブラブラしていると「どこの誰とも知らずに視線が合えば会釈をかわす相手も生じてくるわけで、敗戦直後の銀座街頭でそういう一人にゆきあったとき、『やあご無事でしたか、よかったですね』と私は握手を求められた。が、それはそれだけのことで、そのときにも私たちは氏名を名乗り合ったりはしなかった。戦前の銀座とはそういう場所で、『銀ブラ』とは、そういうものであった』(同上)。都市の遊歩者が出会い、軽い挨拶をかわし、そしてふたたびかたや北へ、かたや南へと別れてゆく。銀座では、ひととひととの出会いもまた市電の架線から飛び散る青い火花の閃光と同様、ほんの一瞬大きく輝いては消えてしまいけっして長く尾を引くことはない。

他方、おなじ「銀ブラ」ということばも、山の手育ちの野口冨士男と銀座で育った〝土地っ子〟池田弥三郎とではその受け止め方にはだいぶちがいがある。池田は言う。「銀座のぶらぶら歩きのことを銀ぶらと言い習わしたのだが、そういう略語形式のことばは、どだいあまり品のいいことばではない。わたし達は、銀ぶらをしようの、銀ぶらに行こうのと、言い合った覚えはない。あまり、大手をふっては歩けないことばだという語感が、そのころも、また今でもわたしにはある。その時分の、それこそ銀ぶら仲間でも、わたし達はそのことばを使ったことはない」(『わが町 銀座』)。「銀ブラ」などという単語を使って嬉々としているのは、所詮は〝よそ者〟だという〝土地っ子〟ならではの優越感(?)なのかもしれない。とはいえ、そんな池田弥三郎にしても毎日のように飽きることなく銀座をブラブラ歩いていたわけで、甃路(ペエヴメント)とはつまるところ、そんな銀座に魅入られた人びとを引き寄せる都市のランウェイだった。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ −夜中から朝まで』を読む(第3回)

引き続き、龍膽寺雄の『甃路(ペエヴメント)スナップ』を読んでいる。

今回取り上げるのは、ひとつのエピソード。前回、思いのほか長くなってしまったため中断せざるをえなかったのだが、本当ならこのエピソードまでを一区切りとしてまとめて紹介したかった。というのも、このブログで言えば、第1回からこの第3回までがひとつのパートと考えることができるからである。

#エピソード

ビルディングの窓々を轟然と擦(こす)って、ーーラッシュ・アワアの省線電車。宵闇に流れる街の灯りが時々建物の蔭に呑まれて、ーー

『き、君、莨(たばこ)はよしたまえ。』

額の蒼白い労働者風の若者。

『……?』

金口を口髭に啣(くわ)えた赫(あか)ら顔の紳士。酒焼けの頬、脂肥(あぶらぶと)りの頤(あご)。灯りの下へ濛々(もうもう)と煙を渦巻かして、波の様にうごめく人の頭越しに相手を見下ろし、

『何だ?』

『た、莨よせッてんだ!』

『フン。……君は車掌か?』

『みんなが迷惑をするからよせッてんだ。見ろい、この煙を。……みんな黙って顔顰(しか)めてるじぇねえか。』

『莨吸うてはいかん云う規則がどこにある? 掲示にも「御遠慮下さい」とあるじゃないか。「御遠慮下さい」とは吸うてはいかん云うのとは違うぞ。』

と、もう一度金口の頭を赤くして、煙(たばこ)と一緒に、

『よけいなおせッかいはよせ。なまいきな。……』

『なまいきだ?』

『俺は俺の好きで吸うとるんだ。貴様等の干渉がいるか。』

『自分の好きなら他人の迷惑はかまわんか!』

『かまわん。』

『よし!』

云うより、雑鬧(ざっとう)の間から腕を抜くと身を乗出して、金口を咥えた相手の頤を、金槌(ハンマー)の様な拳で力一杯、ガアン!

『な、殴ったな?』

『殴ったよ。』

殺気立った相手の顔を快く冷笑して、『俺等ア他人を殴んのが好きなんだ。自分が好きなら相手の迷惑なんざどうでもいいッて今貴様が云ったろう。は、は! 何なら腕ッ節で来い。』

窓の外には遠いお台場の灯り。ーー

【『公衆作法 東京案内』】

都市における無産階級の増加は、〝ラッシュアワーの満員電車〟という新たな景観をもまた生み出した。さまざまな人びとでごった返す車内は、そのまま都市の〝縮図〟でもある。そして、ふたりの男による〝マナー〟をめぐる諍いが、そんな家路を急ぐ客であふれる省線電車内で展開される。

平成28(2016)年11月、有楽町の東京国際フォーラムで開催されたイベント《月曜シネサロン&トーク》では、文部省が大正15(1926)年に製作した『公衆作法 東京見物』が上映された。田舎から息子を訪ねて上京した父娘を主人公に、東京の観光名所を紹介しつつ、同時に、公衆作法、つまり公共の場でのマナーを身につけることの大切さが説かれるというたぶんに啓蒙的な内容をもつ映像作品だった。

この『公衆作法 東京見物』(全編で約50分)を抜粋して紹介したのが下の動画。市電の中にはこんな貼り紙が掲げられている。「左の條々かたく御断り申候 車内にてたんつばをはくこと たばこをのむこと ふともゝをだすこと」。

Koshu Saho Tokyo Kenbutsu (1926)

このイベントで監修・解説をつとめた田中 傑氏によれば、関東大震災の混乱も一段落したこの時期、地方から東京を訪れる観光客が増え、そうした人たちを対象としたガイドブックの類も相次いで出版された。そうした背景をうけ、〝名所案内〟のかたちを借りた〝公衆作法のすすめ〟という意図で、おそらくは地方で上映されることを目的に製作されたのがこの映画であろうとのことだった。

さらにそれから数年を経た昭和5(1930)年、つまり龍膽寺雄がこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』を発表したその年は、かつてないほど公共マナーの重要性が叫ばれた年でもあったと田中氏は指摘している。そもそもの始まりは、帝都復興祭の挙行(昭和5年3月)に向けて朝日新聞が提唱した「市民公徳運動」だった。復興事業によって壮麗な帝都は完成した、つぎは市民ひとりひとりの行動を美しくする番だ、そういうことだろう。実際のところ、こと公共マナーという点にかんして言えば、その急速な都市化に見合うほどには人びとのそれは成熟していなかった。イベントで配布されたレジュメから、参考まで当時の朝日新聞の見出しをひとつ抜き出しておく。「見ても胸が悪い 紙くづかごの街路 鼻紙もビラも丸めてポンポン 癖の悪い紳士淑女」(1930年3月20日)。風に吹かれた無数の鼻紙やビラが甃路(ペエヴメント)を飛ばされてゆく。

【プロvsブル】

とはいえ、龍膽寺雄がここに書いたエピソードは、その引き金は〝マナーの悪さ〟にあったにせよ、かならずしもそれだけが原因ではなかったろう。そのことは、ふたりの男のプロフィールからも明らかだ。

ふたりの男ーー「額の蒼白い労働者風の若者」と「金口を口髭に啣(くわ)えた赫ら顔の紳士」とは、いずれもこの時期に一気に増大したモダン都市の落とし子であるという点では変わらないが、一方がモダニズムを享受し謳歌する者であるのに対し、他方はモダニズムを陰で支えはするがけっして表面には現れ出ない(=現れ出ることを許されない)者であるという意味で真逆、対立する存在といえるだろう。つまり、ここで龍膽寺雄は、電車内での公共マナーをめぐる諍いというありふれた光景から、すでにこの時期のっぴきならない事態になりつつあったプロレタリアートとブルジョワジーとの衝突という生々しい現実を切り出そうとする。

都市の〝モダンさ〟を、しばしば龍膽寺がせわしなく交互する「コントラスト」に見ようとしたことはこのブログの第1回でも触れたとおりだが、無産階級の青年と傲慢なブルジョワとが一触即発のやりとりをかわすこのエピソードもまた、相反するふたつの極の交替というふうにみることもできるだろう。「蒼白い」額の青年と「赫」ら顔の紳士といった具合に、色彩によってふたりの貧富の差や性格のちがいを対比的に描写しているのも興味深いところだ。

また、ふたりの周囲にはたくさんの客が乗り合わせていたはずであり、当然、なかには野次る男もいれば怖がる女もいたにちがいないが、龍膽寺雄はそうした一切の存在を完全に捨象してしまう。エピソードの焦点を男ふたりの対立に絞り込むことで、いっそう彼らのコントラストが際立つからである。

事実、この「対立」は、くすぶりつづける労働者の不満と散発的に発生するストライキ、演劇や美術、文学を中心としたプロレタリア芸術の興隆、そしてそうした事態を受けての大規模な思想弾圧の動き(昭和3年の「三・一五事件」、翌4年の「四・一六事件」など)といった出来事が現在進行形で起こっていた昭和5年当時の読者には、このエピソードをたんなる公共マナーをめぐる喧嘩 として片付けるわけにはいかなかったろうし、そのあたりの読者心理ももちろん龍膽寺雄は織り込み済みだったにちがいない。当然、当局の検閲は入っているのだろうが、プロレタリア文学とは(少なくとも)遠いところにいる(と思われていた)龍膽寺でもあるし、この内容では発禁にもできなかったというのが実際のところだろうか。だが、新興芸術派にも批評性はある。じつは、かなりきわどいところを攻めていると思う。

【モダン東京の目撃者】

さて、ここまで読んできてようやく、ぼんやりとながらこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』全体の構成が見えてきた。

この《散文詩》にはいっさい章立てめいたものは存在せず、全体はとめどなく流れてゆく。作者がこの「流れ」を安易に分断したくなかったのは、「夜中から朝まで」というサブタイトルからもわかるように、「一夜のできごと」である全体を貫流する時間をむやみに堰き止めたくなかったからではないか。とはいえ、それでも、おおまかなパートのようなものは存在している。そしてそれは以下の3つから構成される。

- 導入(イントロダクション) おもに情景描写からなる。ときに登場人物があわせて紹介される場合もある。

- 挿話(エピソード) エピソードはすべて、この東京でおなじ一夜のうちに起こった出来事である。

- 幕間劇(インターバル) 道化的な短いコント。気分を変える、あるいはひとつのパートからつぎのパートへの橋渡しをするつなぎ的な役割を果たす。

おおまかなパートは、導入+ひとつ、あるいは複数の挿話+幕間劇の組み合わせからつくられる。この構成は、DJがさまざまな曲を途切れなくつないでゆくことで生まれるグルーヴ感と同様の効果をもたらすと同時に、また、演劇的、ときに映像的な印象をあたえる。

たとえば、今回のエピソードでは特に最初の行と最後の行に注目したい(わかりやすく対象となる行の文字を紫色にしてある)。最初、カメラはビルの谷間を疾走する省線電車の姿をとらえているが、次の瞬間切り替わり、車内の様子が映し出される。それに対し最後の行では、車内の様子から窓を通して外へ、「遠いお台場の灯り」へと切り替わる。それはまるで、スクリーンに映し出される一連のフィルムを映画館で腰掛けて見ているような気分にさせる。小説のように、主人公に感情移入してあるシーンを眺めたり、語り手の助けを借りてある時間からべつの時間へ、ある場所からべつの場所へと移動するということが、ない。ここで言う「カメラ」とはつまり龍膽寺雄の「目」にほかならないが、その「目」には余計なフィルターも過剰な演出もみあたらない。読者は、『甃路(ペエヴメント)スナップ』を読みながら、龍膽寺の「目」をとおしてモダン東京のあちらこちらで繰り広げられる出来事をただ現在進行形で《目撃》しているのであって、それは多くの小説や詩の読書体験とは明らかに異なるものだ。

【遠いお台場の灯り】

このエピソードは、車窓越しに見た夜景に浮かぶ「お台場の遠い灯り」で締めくくられる。電車は品川附近を走っているのだろうか。しかし、大観覧車やレインボーブリッジが輝く現代のお台場ならいざしらず、当時のお台場に「灯り」なんてあったのだろうか。川瀬巴水の『品川沖』(大正9(1920)年)はもちろん、前川千帆の『水上公園(台場)』(昭和5(1930)年)を見ても、ただ草むらが広がるばかりで「灯り」の光源となりそうなものはいっこうにみあたらない。

川瀬巴水『品川沖』〜『東京十二題』大正9(1920)年 木版 奥にふたつお台場を臨むことができる。

ところで、「三番臺場(台場)」が国指定の史跡となったのが大正15(1926)年のこと。その後、水上公園として一般の人びとの上陸が許される。築地明石町から蒸気船に乗って約30分、昭和5(1930)年に出版された時事新報社編『旅の小遣帳』によると、そこには真ん中に簡素な売店兼休憩所があるばかりであとは「轉々寝ころがつて、あばれ廻つて見たいやうな芝生の大展開」という簡素な水上公園であった。料金は築地明石町から往復で20銭、ほかにも両国橋や芝浦からも定期便があり身近な〝水上の楽園〟としてなかなかの人気だったようだ。

それにしても、上陸は午前8時から午後5時までと限られていたというし、「灯り」の正体は相変わらずわからないままである。物語上の〝効果〟という点からも、ここはひとつ何かに輝いていて欲しいところなのだけれど。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む (第2回)

『甃路(ペエヴメント)スナップ』は、《世界大都會尖端ジャズ文學》叢書の第一弾として昭和5(1930)年5月に出版された『モダンTOKIO円舞曲』のなかの一篇である。作者は、龍膽寺雄。この『甃路スナップ』を、じっくり味わうように読み込むことで昭和5(1930)年当時のモダン都市・東京のいきいきとした姿を21世紀にいながらにして覗きこむこと、それがひとまずここでの目的といえる。今回は、その第2回目。

最初のパラグラフでは、この散文詩の舞台であるモダン東京の情景がせわしなく画面を切り換えるような手法で活写された。続いてはいよいよ登場人物、モダン東京の住人の紹介となる。

新婚の若いサラリイ・マンは、いそいそと片手に松屋の包をさげて。

水族館の魚の様に、一ン日(いちんち)飾窓(ウィンドウ)のガラスの中で送った美しいマネキン・ガアルは、紅に荒れた唇に恋人の愛撫を空想しながら。

金錆(かなさび)と油にまみれた髪の長い労働者は、組合のパンフレットを菜ッ葉服のポケットにまさぐりながら。

たそがれの街々はまさに人間の洪水!

【モダン東京の「ポジ」と「ネガ」】

「サラリイ・マン」「マネキン・ガアル」「菜ッ葉服を着た労働者」「モボ」ー4つの種族が取りあげられる。いずれも震災後の東京で一気に増加した、あるいはまた突如出現した種族にあたり、その点においてモダン東京の主要な出演者にはちがいないが、その役どころはまちまちだ。そして、そのちがいはモダン東京のいわばポジとネガとどうやら言い換えることもできそうだ。

【「モダン層」と「モダン相」】

昭和4(1929)年に発表した「モダン層とモダン相」で大宅壮一は、モダニズムの「正体」について早くも次のように喝破している。

モダン・ライフとは、理想も道徳もない、ただ刺戟ばかりの感覚の世界であって、そうした世界に発達した享楽哲学、消費経済こそが「モダニズム」である、と。そしてなにを隠そう、このモダニズムを支えている「モダン層」こそ「没落した中産階級であるところの有識無産階級」、つまり「サラリーマン」ということになる。大宅によれば、彼らは「鋭敏な感受性と、軽い機智と、廣くて浅い知識と、だぶだぶのづぼん(ズボン)又は短いスカートと、細いステッキ又は太いパラソルと、毎月五枚乃至十枚ばかりの十圓紙幣によつて膨らまされる俸給袋以外に何者をも持つてゐない。映畫と、ヂャッズ(JAZZ)と、ダンスと、スポーツを通じて輸入されたモダニズムを生きてゐるもの」である。

では、都市におけるこうした種族、いわゆる中間層たる「サラリーマン」の出現は、時代にどのような変化をもたらしたか? 「モダン」とは、と大宅は言う。すなわちそれは「時代の尖端」を意味している。けれども、それは「本質的生産的尖端」ではなく、「抹消的消費的尖端」である。つまり、本質から末梢へ、生産から消費へと、「モダン層」の出現が時代の針路を劇的に変えてしまったのだ。このようにして、昭和初期、時代は新たな断面を露わにする。「モダン相」、それを彼はそう名づけた。

大宅壮一『モダン層とモダン相』昭和5(1930)年(大鳳閣書房)

【松屋呉服店の銀座進出】

さて、こうした「モダン層」の一角を占める「新婚の若いサラリイ・マン」が向かう先、それが銀座三丁目の百貨店「松屋(呉服店)」である。

神田・今川橋の松屋呉服店が銀座に進出したのは震災後、大正14(1925)年5月1日のこと。銀座には、すでに前年の大正13(1924)年には松坂屋が開店していたが、松屋の出店はふたつの点でエポックメイキングな出来事であった。

ひとつには、東洋随一と謳われた鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階地下1階というその「規模」。とりわけ、当時の人びとをアッと驚かせたのはなんといってもその内部、1階から8階までの壮麗な吹き抜け空間にあった。じつは、以前から銀座の松屋や日本橋の三越といった老舗デパートを訪れるたび、商店建築にもかかわらずなぜ売場面積を削ってまで吹き抜けがつくられているのか疑問に思っていたのだが、ふと、当時流行りの「百貨店建築」の様式を取り入れたのではないかと考え調べてみると、案の定ニューヨークのメイシーズにせよパリのギャラリー・ラファイエットにせよ特徴的な吹き抜けを有している。なかでもシカゴの百貨店「マーシャル・フィールズ」のステイト・ストリート店は、お手本にしたのでは? と思わせるくらい外観、そして吹き抜けともに似通っている。じっさい、設計にあたった木田保造は、過去に視察旅行で目にした欧米のデパート建築から着想を得たとの話もある(★)。巨大な吹き抜けをもつ大ホールの設置は、即物的な商空間よりも、とりたてて買うものがなくてもつい行きたくなってしまうエンターテイメント性を優先させた結果であり、その目論見はまんまと的中したわけである。

外観の比較 左/松屋呉服店 右/Marshall Field's 松屋呉服店は、Marshall Field'sをコンパクトにした印象

だ。

店内大ホールの比較 左/松屋呉服店 右/Marshall Field's

そしてもうひとつ、顧客ターゲットを明確に「大衆」に設定することで銀座が一気にモダン東京の「都」として花開くきっかけをつくったことが挙げられる。松屋の出店が銀座の街にもたらした変化について、松崎天民は『銀座の女』のなかでこのように書く。「大震災以前の銀座には、何となく階級的の意識が流れてゐて、貴族的と云つたやうな、富豪的と云つたやうな気分」があったのに対して、「震災後に復興した新銀座」はというと「何となく大衆的になり、何となく一般的になつて、『私達の銀座』は、一層私達の生活に接近し、私達の感情に深入りして」きたように思われる、と。そして、こうした「銀座の大衆化、民衆化と云ふことに、大きな動機を与へ、エポツクな機会を投じたのは松屋、松坂屋と云ふ二大デパートメントストーアが、銀座に進出した事」にあったという。震災後、一気に増加した会社員や職業婦人ら「都会の大衆」の存在は、街のにぎわいを三越、高島屋、白木屋のある日本橋から松屋、松坂屋のある銀座にずらしてしまうほどの影響力を持っていた。さらに、巨大な「松屋呉服店」の出現は銀座の街にも〝地殻変動〟をもたらしたと、昭和2(1927)年に出版された『銀座』のなかで松崎天民は述べている。「松屋の大ハウス」の出現により「銀座の中心が、尾張町にあった時代は過ぎて、今や銀座三丁目時代を出現して居る」。ちなみに、三越が尾張町(銀座四丁目)の交差点に出店して銀座の百貨店時代をさらに彩るのは、この『甃路スナップ』を収録した『モダンTOKIO円舞曲』が出版される一ヶ月前、昭和5(1930)年4月のことだった。

(★)松屋呉服店と設計者の木田保三については以下のサイトに詳しい。関根要太郎研究室@はこだて様

【マネキン・ガアル】

昭和4(1929)年春、モダン東京の百貨店に新たな職業婦人が登場する。「マネキン・ガール」である。「マネキン・ガール」とは、百貨店で商品の宣伝を手伝うモデル兼販売員のこと。それぞれ、「日本マネキン倶楽部」「東京マネキン倶楽部」といった事務所に所属し、百貨店からの依頼に応じて現場に派遣されるという仕組みになっていた。仕事は、百貨店での実演販売が多かったが、ファッションショーのモデル、展示会などでのイベントコンパニオンもつとめた。

当時のマネキン・ガールの様子については、詩人丸山薫の妻で、マネキン・ガールとして、さらには「東京マネキン「倶楽部」のマネージャーとしても活躍した丸山三四子による回想『マネキン・ガール 詩人の妻の昭和史』(時事通信社)にくわしい。ショーウィンドウの中で「水族館の魚の様に」というよりは、その実態はだいぶ活動的だったようである。

著者が所属していた「東京マネキン倶楽部」は、正会員20名、準会員20名、さらにマネージャーと事務補助の会員が数名、人手が足りないときにはエキストラを雇って対応するというシステムになっていた。彼女たちはかなりの高給取りで、大学卒業者の就職率がわずか3割程度という就職氷河期を描いた小津安二郎の『大学は出たけれど』の時代、大学卒の初任給が70円から80円という時代に、なんと売れっ子のマネキンの月収はときに200円以上にもなったという。そのため、会員は作家の妻や新劇女優、帝大出身のご主人をもつ既婚者が多かった。デパート・ガールは日給80銭くらい、女の職業でもっとも収入のよかったダンサーでも平均して月に80円くらいというのだから、マネキン・ガールは羨望の的、まさに高嶺の花であった反面、事務所の乱立によりマネキンの質も千差万別、そのため彼女らに蔑んだ目を向ける人たちも少なくはなかったようだ。

丸山三四子『マネキン・ガール 詩人の妻の昭和史』(時事通信者) 詩人の夫(丸山薫)を支えるためマネキン・ガールになった妻の、そのまま「朝ドラ」になりそうな奮闘の物語。梶井基次郎、稲垣足穂、三好達治、中原中也、そして萩原朔太郎らとの心温まるエピソードも興味深い。

【複眼的まなざし】

巷にあふれる〝モダーン〟を積極的に享受する〝モダン層〟たるサラリーマン、〝モダン相〟に現れた新しい風俗であるマネキン・ガールをさしずめモダン東京の〝ポジ〟とするなら、無雑作に菜ッ葉服のポケットに組合のパンフレットをつっこんだ労働者は〝ネガ〟と言えるのではないか。なぜなら、震災からの復興も、モダン東京のきらびやかな装飾も、「金錆(かなさび)と油にまみれ」た労働者の力がなくしてはありえなかったはずだからであるが、夜の銀座にけっして彼らの姿を見出すことはできない。唯一「遠い工場町」からかすかに届く「疲れた気笛」が、鋭敏なアンテナをもつ者にだけそっとその存在を知らせる。

ここは短いセンテンスだが、金子みすゞの詩世界(例えば「大漁」のような)にも通じる〝複眼的〟まなざしがスパイスとして効いている。

赤ネクタイに袋の様なセイラア・パンツ、眼深に大黒帽(ベレ)をかしげた二人づれが、

『ギンザへ出ようか。』

『そう、出ようか。』

『まだ一寸早いかね。』

『そう、早いかな。』

『そこらで簡単にパクついていこうか。』

『そう、……パクついていこうか。』

天眼鏡で見なくッても、この二人のポケットには断じて金(ゲルト)がない!

【モボのいる舗道】

幕間劇(まくあいげき)。前節の鉛色の気分を引きずらないために。いかにもモダニズム文学の旗手に似つかわしい構成の妙。

これを目にした瞬間、きっと誰もが思い起こすのが有名な『洒落男』の歌だろう。オリジナルは、フランク・クルミットの1928年のヒットソング「A Gay Caballero」。リオ・デ・ジャネイロからニューヨークにやってきた「お上りさん」が主人公のコミックソング。 日本では、坂井透の訳詞、二村定一の歌で昭和5(1930)年の1月にリリースされ大ヒットとなった。♪俺は村中で一番 モボだといわれた男 うぬぼれのぼせて得意顔 東京は銀座へと来た そもそもその時のスタイル 青シャツに真赤なネクタイ 山高シャッポにロイド眼鏡 ダブダブなセーラーのズボン…… さらっと巧みに当時の流行を入れ込む。

ところで、昭和5(1930)年3月に公開された小津安二郎の映画『朗かに歩め』は、モボや断髪のモダンガールが登場するフィルムノワール調の作品だが、主人公らのたまり場の壁には「A Gay Caballero」の歌詞が書き殴られている。こういう分かる人にしか分からない〝遊び〟もまたモダニズムならではの尖端的精神といえそうだ(舞台設計は、当時弱冠24歳の水谷浩)。

小津安二郎『朗かに歩め』(昭和5年 松竹蒲田)より壁に書き殴られた「A Gay Caballero」の歌詞。後半、主人公が堅気になるシーンでは、この歌詞がこすって消されたようにも見えなくないが、画面が不鮮明のため確認できない。ちなみに「hair」の綴りを間違えて「hear」と書かれている。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む(第1回)

重箱の隅をつつくように、少しずつ、龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読んでゆく。

【はじめに】

〝モダニズム文学の旗手〟として知られる龍膽寺雄(りゅうたんじ・ゆう)だが、その91年におよぶ人生の長さに比して、小説家として表舞台で活躍した期間は戦前のわずか6年ほどと驚くほど短い。昭和9(1934)年に発表した長編『M・子への遺言』のスキャンダラスな内容が原因で「作家的地位を失った」といわれている。長い余生は、サボテン(!)の研究と栽培に捧げられたがかならずしも筆を折ったというわけではなく、晩年まで少なくない数の文章を残した。

龍膽寺雄はまた、慶應義塾大学の医学生という異色の経歴の持ち主でもある。これにかんして言えば、「整形外科医になって美人を製造しようと思った」などと人を食ったかのようなコメントを残している。しかし、この飄々とした〝軽さ〟こそが龍膽寺雄の魅力にちがいない。そして鈍重な「文学」を置き去りにしたまま、彼はその圧倒的〝軽さ〟でひとつの時代を駆け抜けてゆく。

この『甃路スナップ ー夜中から朝まで』は、昭和5(1930)年、龍膽寺雄ら「新興芸術派」に属する作家たちの作品をあつめて出版された『モダンTOKIO円舞曲』(春陽堂)に収められた《散文詩》だが、おそらく本人には帝都東京の夜を主題とした文字による《コラージュ》といった気分があったろう。じっさい、その都会をみつめるまなざしは徹頭徹尾〝目撃者〟のそれであるという点において、ぼくは1933年に『夜のパリ』を発表することになる写真家ブラッサイの眼と同質のものを感じずにはいられない。ただ歩き、ただ見つめ、ただ記録する人の自然的発生は、いかにも1930年代的な出来事と言えるのではないか。なお、オリジナルには深澤省三による挿絵が付いている。未見だが、「コドモノクニ」や「赤い鳥」で童画のイメージが強い深澤だけに、はたして「夜のトーキョー」の表情を活写したこの作品にどんな絵を描いているのか気にかかるところではある。

これが発表された昭和5(1930)年といえば「帝都復興祭」が華々しく行われた〝モダン東京元年〟であることを付け加えて、では、さっそくタイトルから見てゆこう。

【女と男のいる舗道】

タイトルは『甃路スナップ ー夜中から朝まで』。「甃路」と書いて「ペエヴメント」と読ませる。pavement ー煉瓦や石を敷き詰めた道、舗装された道、舗道。さしあたって現代なら、「甃路(ペエヴメント)スナップ」よりもむしろ「街路(ストリート)スナップ」の方がニュアンスは伝わるような気もしなくはない。が、ダメなのだ、「街路(ストリート)」ではなく「甃路(ペエヴメント)」でなくては。

日本に「甃路」が誕生したのは、明治初年のこと。明治5(1872)年の大火をきっかけに、銀座の街並みは「不燃化」を目的とした「煉瓦街」に生まれ変わる。木造家屋の廃止と煉瓦造の推進、道路の拡張、あわせて煉瓦を敷き詰めた道路の舗装もおこなわれた。『東京繁盛記』で木村荘八は、銀座の煉瓦街化にふれ「煉瓦化」とは「西洋化」、すなわち「近代化」であったと述べている。また、鏑木清方のエピソードを引きながら、当時の人びとは「銀座通」と言うかわりに「煉瓦通」、また「銀座に行く」ことを「ちょっと煉瓦に買い物に」などと気取って言っていたとも書いている。

近代化の象徴であった銀座の煉瓦街は、しかし大正12(1923)年の関東大震災でほぼ壊滅する。すると、こんどは帝都復興事業の一環としてアスファルトやコンクリートによる舗装が急ピッチで進められた。たとえば、都会の壮麗なうつくしさを称えたこんな文章をみれば、いかに「甃路(ペエヴメント)」が都市の象徴であり、必須条件であるか理解できるはずである。「大通りは頑固に舗装され、銀色に光る四条のレールが象眼されていた」(海野十三『深夜の市長』昭和11年)。

じっさい「甃路」の誕生は、都会のライフスタイルにさまざまな影響をもたらしもした。たとえば、百貨店がこれまでの「土足厳禁」から「土足のままでの入店OK」と変わった理由のひとつに、舗道の完成にともない履物の汚れが大きく改善されたことが挙げられるという。また、銀座に「銀ブラ」なる習俗が誕生したのも、あるいは、洋装でも和装でも、また雨の日でも足元を気にせず闊歩できる「甃路」の存在が背景にあったとかんがえることもできるかもしれない。

とはいえ、じつのところ、モダニズム文化を享受する人びとは「郊外の泥道から、アスファルトのビジネスセンター」(前田一『サラリマン物語』昭和3年)に通うサラリーマンたちが中心であった。モダンは足元から訪れる。「甃路(ペエヴメント)」と聞けば、それゆえありありと原色の都会的光景が浮かびあがる。それが、昭和5(1930)年のリアルだった。

「夜中から朝まで」というサブタイトルもまた然り。終電の時刻を気にせず夜遊びに興じられる「円タク」の登場(大正15年)、都会的な生活を楽しむ新中間層、身軽な単身者の増加といった現象が、都会を〝不夜城〟に変えてゆく。都会は眠らない。そこでは、あなたが寝ている間にもたくさんの人間たちが活動し、数々のエピソードを量産している。都会のリアルな表情を切り取ろうとするとき、「甃路(ペエヴメント)」という〝空間〟と「深夜」という〝時間〟とに着目し選び出す龍膽寺雄のまなざしは、さすが冴えている。

銀座の甃路(ペエヴメント)を闊歩するモダンガール。昭和3(1928)年。

さて、ようやく本文まで辿りついた。まずは、きわめて映像的な、芝居でいえば「プロローグ」にあたる導入。

夜

夜

夜

煤けた漆喰の塔のぐるりに、鷹揚に輪を描いて居た伝書鳩の群れが、黄ばんだたそがれの光に翼を収めて、ビルディングの嶺(いただき)の高い塒(ねぐら)に姿を消すと、やがて、新聞社の屋上では燦然たる電光ニュウスが、夜の通信の緒(いとぐち)を神経的に空へ繰拡げるんです。

大扉を閉ざして暗く沈黙したビルディングの間に、明るい窓を並べて快速に行き交う高架電車、低い路面を珠数なりに流れる自動車のヘッドライト、蟻のような行人、街々の宵のざわめき、遠い工場町の疲れた気笛。

ーーー

【コントラストが綾なす都市の夜景】

光と闇、静と動…… モダン都市・東京の夜を綾なすのは、せわしなく交互するコントラストだ。

夜、塒(ねぐら)、大扉を閉ざして暗く沈黙したビルディングといった「暗く閉ざされた空間」、「闇」のイメージをあたかも引き裂くかのような強烈な「光」のイメージ。キラキラと翼に夕暮れの光を映して旋回する伝書鳩の群れ、燦然たる電光ニュウス、疾走する高架電車のはためく窓明り、そして自動車のヘッドライト。

沈黙したビルディング、遠い工場町から聞こえる疲れた気笛。1日が幕を下ろす静寂のイメージには、刻一刻と変動する世界にリンクし流れつづける電光ニュウス、快速に行き交う電車、宵のざわめき、蟻の行進のような人びとの隊列、珠数なりに流れるヘッドライトといった「流動」するイメージが対置される。

ところで、日本に「サラリーマン」という和製英語を広めたとされる前田一は、昭和3(1927)年に出版し評判となった著書『サラリマン物語』(東洋経済出版部)のなかで当時のサラリーマンたちの生活環境について次のように書いている。彼らは「一噸(1トン)積のトラックが通って家鳴り震動するといふ借家ずまゐから、七階八階の近代的高層建築にエレベーターという調法なもので送り込まれることを日課としてゐる」。だとすると、毎朝、省線電車に揺られて「郊外の泥道から、アスファルトのビジネスセンターに迄」運ばれてゆくサラリーマンこそ、暗い夜、低い家並み、ぬかるんだ道の古い東京と、震災後の復興事業によって出現した不夜城、摩天楼、舗装された道の最新式の東京というコントラストを行き来するモダン都市・東京の〝落とし子〟といえるかもしれない。

【スクロールするまなざし】

さらに龍膽寺雄の眼を通して、ぼくらの目玉もまた上へ、下へとスクロールする。「銀座アルプス」と寺田寅彦が名づけたビルディングの嶺(いただき)、高架を疾走する電車。上空から舞い降りる伝書鳩が運んできた最新のニュースは、ビルディングの屋上に設置された電光ニュウスの光る文字の帯となってふたたび夜空へと放たれる。

いっぽう、目線を下へ移せば、川の流れのように低い路面を自動車が走り、黙々と歩く群衆の姿が目に入る。見上げるまなざしと見下ろすまなざし。モダニストが手に入れたのは、なによりこの目玉の垂直運動であった。この時期、しばしばビルに吸い込まれてゆく人びとの群れを「蟻の行進」に喩える表現が目につくが、これは高い位置から見下ろすことではじめて可能になる表現と言える。俯瞰することで〝発見〟したのは、あろうことか、行列する蟻のうちの一匹である自分の姿……。都市の高層化は、はからずもサラリーマンにみずからを蟻に喩えるような自虐表現を生むメタ的視点をもたらした。

「3D」化したモダニズムの東京を正しくつかまえるためには、目玉もまた休みなく運動しつづける必要がある。スクロール、フリック、スワイプ、ピンチアウト…… 龍膽寺雄のまなざしは、スマホの画面のかわりに世界の上をせわしなく移動し、次々と新たなスクリーンを繰り出してゆく。

安井仲治「スピード」昭和7(1932 )〜昭和14(1939)年頃

【スピード礼賛】

人類の歴史はまた、「スピード化」の歴史という視点から読み解くこともできそうだ。面白いのは、有名な「未来派宣言」を引き合いに出すまでもなく、世界中に同時発生的に「スピード」を称揚する人びとが現れたことだ。たとえば、戦前のモダニストたちがそうだった。彼らはそれを、利便性や効率化といった点からではなく、都会固有の美質という点から称賛した。その意味で、この『甃路(ペエヴメント)スナップ』が、まず新聞社の社屋の点景からはじまるのはとても暗示的だ。

新聞は、「情報」というナマモノを扱うがゆえに、その宿命として「スピード化」との絶えざる奮闘を強いられてきた。つまり、新聞社は都市における「スピード化」のランドマークといった存在といえる。まず、ニュースを迅速に運ぶのは飛行機や伝書鳩の仕事だ。立派な社屋のなかでは巨大な最新鋭の輪転機が、いまや遅しとニュースの到着を待ち受けている。そして高速で印刷された新聞はトラックに積み込まれ一斉に配達される。ひとつのニュースをめぐるスピーディーな流れ作業は、「工場」の製造ラインのように入口から出口まで可視化されていて現代よりもはるかにわかりやすい。そして「スピード化」は、電光ニュウスの登場によって当時の人びとにいっそう鮮烈なイメージを刻みつける。

昭和2(1927)年、朝日新聞社は、分離派建築学会の石本喜久治の手になる大型客船のような相貌をもつ新社屋を数寄屋橋の河岸に完成させる。日本初の「流動式電光ニュース」は、その翌年11月に設置され話題になる。この、朝日新聞社の電光ニュースが登場する小説のひとつに太宰治の『一燈』がある。

昭和8(1933)年12月23日。大学生の主人公は、急きょ田舎から上京してきた兄に呼び出され神田の宿の薄暗い一室で厳しく叱責されていた。春には卒業のはずが、試験も受けず卒論も出していないことがバレたのだ。そこに表から賑やかな提灯行列の音がきこてくる。待望の皇太子殿下のご誕生らしい。「街へ出て見よう」と兄は弟に声をかける。そこで、ふたりが自動車で向かった先が銀座なのである。「A新聞社の前では、大勢の人が立ちどまり、ちらちら光って走る電光ニュウスの片仮名を一字一字、小さい声を立てて読んでいる。兄も、私も、その人ごみのうしろに永いこと立ちどまり、繰り返し繰り返し綴られる同じ文章を、何度でも飽きずに読むのである」。

それにしても兄は、そしてまたその他多勢は、なぜあえて新聞社の前に駆けつけたのだろう? おそらくは、そこに行きさえすれば正確なニュースをもっとも早く知ることができるという心理が働いたのではなかったか。そしてまた、実際そうだったのだろう。ここからわかるのは、昭和初期にあって、ニュースの大元締め、ナマの情報を加工し商品化する近代的な〝工場〟としての新聞社の社屋は、その速報性という点で揺るぎない地位を誇っていたということである。

これは余談になるけれど、ぼくの子供の頃の記憶の中には、有楽町の「日劇」のかたわらに建っていたこの朝日新聞の社屋の残像がある。モダニスト好みの威容もその頃にはすでに見る影もなく、全体にくすんだような古ぼけた建物の印象しかない。おそらく当時も電光ニュースはあったはずだが、すでにわざわざ立ち止まってまで見入るひとの姿はなかった。

昭和2(1927)年に竣工した朝日新聞の新社屋(設計は石本喜久治)。紹介文には、超高速輪轉印刷機、シーメンス式電送写真装置などと並んで流動式電光ニュースの文字が。

有楽町にあった東京日日新聞の社屋をあしらった絵はがき。飛行機、伝書鳩、トラック、そして電光ニュースという「スピード化」の象徴が散りばめられている。