龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む(第7回)

復興期の東京に出現した数多くのビルディングのなかでも、とりわけ〝フォトジェニック〟という点で図抜けていたのは、丸の内にあった東京中央電信局だったのではないか。龍膽寺雄は、夜空に屹立するその中央電信局のビルディングを都市の〝頭脳〟に見立てるところから話をはじめる。

なお、全体は #イントロダクション(導入) ー #エピソード(1) ー #エピソード(2) ー #インターバル(幕間劇) ー #アウトロダクション(終結)という5つのパートから構成されるが、今回はまず#エピソード(2)までとりあげる。

#イントロダクション

丸の内中央電信局の宏壮な化粧煉瓦の伽藍は、まさに不眠症にかかった都会の脳中枢。燐色の花火が太平洋の夜を挟んで、電波のジャズを奏で、全世界のいらだッた神経網がここに集約されて、火事の様に窓々が燃えて居ます。

カチ、カチ、カチ、カチ。

ジジ、ジ、ジ!

地球を網包みした海底電信。

地球をヴェールでくるんだ短波長のウェーヴ。

極東日本の夜の脳髄!

東京中央電信局(大正14(1925)年) 設計は、当時逓信省経理局営繕課に在籍していた山田守。他にも山田の作品には、聖橋、日本武道館、京都タワーといったおなじみの建造物が多数含まれる。画像参照元:郵政博物館様

【新興芸術派と分離派建築会】

龍膽寺雄は、自分たち「新興芸術派」について「格別統一した一つの文学理論や、一つの傾向というものがあるワケじゃない」と語っている(『人生遊戯派』昭和書院)が、これはそのまま、「東京中央電信局」を設計した山田守が堀口捨己、石本喜久治らとともに起こした「分離派建築会」(以下「分離派」と略)にもあてはまる。

分離派は、大正9(1920)年、当時東京帝国大学の建築学科に在籍していた学生有志により結成されたグループで、彼らのマニフェストともいえる「分離派宣言」では高らかに「過去の建築圏からの分離」が謳われる。建築にまつわる過去のあらゆるイズムに囚われることなく、真っ白い紙にむかって思いのままにペンを走らせるように新しい時代の建築を創造することこそ、彼ら若い建築家たちが理想とするところであった。そして建築にもより高い創造性を求める結果、当然のように芸術性に接近してゆく。統一した様式や理論を持たないことは、後に雑多な印象、安易な折衷主義、粗悪な模倣品の氾濫といったべつの問題を生じることになるのだが、結成当時の彼らは、ウィーン分離派やドイツ表現主義をよりどころに清新な気持ちで新時代の建築に取り組んでいった。逓信省の職員として設計に携わったこの「中央電信局」のビルディングも、まさにそうした気概をもって力強く産声をあげたのだった。

荒っぽくまとめてしまうと、主流派に対するカウンターとして華やかに登場し、統一した様式や理論を持たず、また多分にエピキュリアン的であるという点において、ぼくは龍膽寺雄ら「新興芸術派」と山田守ら「分離派建築会」とはとてもよく似ているように思う。それゆえ、ぼくはここで龍膽寺雄と山田守とが握手している姿が目に浮かんで思わずニヤリとしてしまう。

【最新技術のランドマークとしての中央電信局】

この中央電信局の「宏壮な化粧煉瓦の伽藍」に、龍膽寺雄は新たな感覚の萌芽をだぶらせる。それは、「つねに世界につながっている」という感覚だ。

通信技術は、これまでの電信ケーブルによる有線方式にくわえ、昭和2年になると世界各地で短波を利用した無線方式の実用化が相次ぎいよいよ新時代に突入する。日本でも同年5月1日、正式に国内無線が稼働する。そしてこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』が書かれた昭和5(1930)年の10月には、ロンドン海軍軍縮条約の批准を記念した日英米の宰相による演説が無線によって行われ、日本からは検見川の送信所を介して浜口雄幸首相の声を海の向こうまで届けることに成功したのだった。パラボラ型のアーチが連なる山田守の「東京中央電信局」は、地球が海底ケーブルによって「網包み」され、また短波長のヴェールによって「くるまれ」ることで世界がひとつにつながった時代を象徴する、まさにランドマークなのだった。

【燐色の花火が奏でる電波のジャズ】

それにしても、電波のジャズとは、なんて〝昭和5年的〟なフレーズなんだろう。

この時期、たしかにあちらこちらで「ジャズ」という単語と出くわすが、それがいつも音楽の「ジャズ」を表しているかというとそうでもない。昭和5年当時、「ジャズ」という言葉が喚起するイメージは現代よりもずっとずっと広かった。

狂騒、リズム、興奮、斬新なハーモニー…… これらは、ほぼ音楽としてのジャズに起因するイメージだ。そしてこの時代、「ジャズ」はほぼ「ダンス」とセットで聴かれていたはずである。したがって、そこにはさらに、都会的、最新モード、官能、尖端的…… といった「ダンス」のイメージも盛り込まれてゆく。ひとつの「ジャズ」という単語で、これだけ多岐にわたるイメージを喚起させることができたのである。

ところで、1968年にリリースされたフランス・ギャルの曲に「Le Coeur Qui Jazze」というのがある。邦題「ジャズる心」。フランス・ギャルの父親で、作詞家のロベール・ギャルが詞を書いている。

タイトルにある「Jazze」は、おそらく音楽の「JAZZ」が動詞化した「Jazzer」の活用形と思われる。つまり、フランスでもまた、ある時期から「ジャズする」といった使い方が一般化し、あわせて「ハートがジャズる」といった多分に感覚的な表現がなされていたことがわかる。フランスに「Jazzer」という動詞がいつごろ誕生したのか定かではないが、欧米でジャズが流行した1920年代以降と考えてよいと思う。とすると、欧米のみならず日本でも、ほぼ同時期に、この「ジャズ」という言葉が蔓延したと考えてよいだろう。そしてなにより面白く感じられるのは、当時の世界じゅうの都市生活者が、「ジャズ」という単語に含まれる多彩な意味を感覚的に共有していたことである。そういえば、この『甃路(ペエヴメント)スナップ』が収録されたアンソロジー『モダンTOKIO円舞曲』も「世界大都會尖端ジャズ文學」叢書と銘打たれていたっけ。

昭和5年の読者には、「電波のジャズ」なんて思わず首をかしげたくなるような詩的なフレーズも、デューク・エリントンと同じくらい魅惑的だったにちがいない。

#エピソード(1)

泥の様に腐った水面に、赤くに濁った夜空を映して、新装成った数寄屋橋の袂には、老いぼれた男乞食が一人、哀れッぽい借りものの子供を二人抱いて、冬の頃から持ち越した甃路(ペエヴメント)の冷たさに、骨と皮 とのマッチの様な臑(すね)を投出して居ます。

破れたボオル箱には一銭銅貨が三枚。

『おウい!』

フラリフラリと脚をもつらして通りすがった酔ッ払いが二人。

『ど、どこへ行くんだい一体。』

『新、新宿?…… 遊郭か?』

『莫迦ア云え。…… 古、古風なことぬかしアがる。ステッキ・ガアルでも捉えろ。…… よウ待て、乞、乞食が居アがる。やい父ッつアん。し、暫く。御機嫌よう。…… 何でえ、父ッつアん! それア父ッつアんの倅(せがれ)か? え、倅だ?…… おウい大将! ちょいと待てッてことよ。あれ行ッちまやがる。情知らねえ野郎だな。…… おい父ッつアん。訊いてるんじゃねえか。なに、倅だ?…… 倅にしちゃア酷えことしアがるじゃねえか。何でえ! そんな地びたへなんぞ転がしきアがって。犬猫じゃあるめえし。…… なに、そこア地びたじゃねえ? 橋の上だ? 莫迦云え。俺等(おいら)ア土足で歩いているじゃねえか。コンクリだッて地びたのうちだい。ふざけてアがる。…… 見ろい、頰ぺたコンクリへ押付けて寝てるじゃねえか。寒いもんだから二人で抱合ってら。可哀いそうに、よしよし。…… 何と汚ねえ餓鬼だな、手前の餓鬼は。銭湯へ連れてけ銭湯へ、たまにア。…… おウい! あん畜生厭やに遠くへ行ッちまやがったな。何でえ、人情のねえ野郎だ。…… おい父ッつアん。子供が可哀いそうだから、何かくれてやりてえが、合憎(あいにく)酔っ払ってて財布が出ねえ。また明日来らア。それまでそこに居ねえ。ナ。…… アバヨ。…… なに?毎度あ有難うッて、ふざけるねえこン畜生! なんにもまだくれてアしねえじゃねえか。おい。皮肉を云うねえ皮肉を。……』

流星の様に闇を流れて来た眩しい自動車のヘッドライト!

『危ねえこン畜生! …… やい、酔ッ払い自動車。ちッたア気をつけて歩けえ。莫迦野郎。…… ウイ! …… 大将、どこへ行ッちまいやがった? おウイ! …… あ、あんなとこに小便してアがる。どうでえあのざまは。フラフラと電車通りへヒヨグラしやがって。…… よウし、そんなら俺等(おいら)もしてやろ。』

【河畔に出現した美観地区】

鈴木信太郎「東京の空(数寄屋橋附近)」昭和6(1931)年・油彩

朝日新聞社の社屋から描かれた数寄屋橋の様子。中央を流れる外濠川に石造りの橋がかかっている。画面左手は銀座方面、右手が日比谷方面。橋の左手の木々が固まって生えているあたりが数寄屋橋公園。その奥には泰明小学校の校舎が見える。

すぐれた性能のズームレンズさながらに、龍膽寺雄の「目」の焦点距離は変幻自在だ。ついさっきまで丸の内で「中央電信局」のビルを見上げつつ、「短波長のウェーヴ」にくるまれた地球をみつめていた彼の目は、つぎの瞬間には橋の上のひとりの男乞食の姿をとらえる。ここにも、モダン都市が綾なすコントラストがある。

まずは、いま乞食がたたずんでいる昭和5年の数寄屋橋にカーソルを合わせてみる。数寄屋橋のある有楽町界隈は、いまの感覚でゆくとざっくり銀座エリアの一部と捉えられがちだが、戦前はちがった。かつて銀座は、4つの掘割ー 外濠川、汐留川、京橋川、三十間堀川にぐるり周辺を囲まれた中洲のようになっていて、橋を渡らないことにはたどりつくことのできない土地だった。ほとんどの掘割が埋め立てられ、「橋」といってもわずかに地名に残るばかりのいまとなっては、そんな水に囲まれた当時の銀座の様子を思い浮かべるなんて絵に描いたオムライスを眺めて満腹になれるくらいの豊かな想像力でもない限りなかなかむずかしい。

数寄屋橋もまた、そうした銀座へのアプローチのひとつとして外濠川にかかる橋のひとつであると同時に、銀座のある京橋区と有楽町のある麹町区、ふたつの区を隔てる境界でもあった。つまり、ここにとりあげられる「数寄屋橋」は、銀座の側からみれば〝町はずれ〟であり、きらびやかな銀座の中心部とくらべると淋しい場所だったことだろう。

大正3(1914)年生まれで、数寄屋橋の河畔に建つ泰明小学校の卒業生である池田弥三郎は、小学生のころ、つまり震災前の数寄屋橋界隈について述懐する。(泰明小学校の)木造モルタル3階建の校舎のかたわらに見附跡の閑地(あきち)があり、そこはしばしば数寄屋橋を渡って侵入してくる麹町区の子供たちとの〝決闘〟の舞台となった。銀座の目と鼻の先とは信じがたい、なんとも長閑な光景が広がる。

そんな数寄屋橋界隈の様子が一変するのは、昭和4(1929)年のことである。それまで木造だった橋は堅固な石造りの二連アーチ橋に架けかえられ、銀座側の河畔にある泰明小学校も鉄筋コンクリート造3階建のモダンな校舎に生まれ変わった。さらに、数寄屋橋のたもとの広場も数寄屋橋公園として併せて整備される。これらはすべて、震災後の帝都復興事業の一環としておこなわれた。

じつは、道路の拡充、橋の架け替え、小学校の校舎と付随する公園の整備は、帝都復興事業の3本の柱であった。じっさい、新しい数寄屋橋は全体で576におよぶ「復興橋梁」のひとつとして、また泰明小学校の新校舎は「不燃」を考慮した「復興小学校」のひとつとして計画されたものだ。数寄屋橋公園については、広さの問題か「復興小公園」のうちには数えられていないものの、それに準じたものとして整備されたとかんがえられる。つまり、昭和5年当時の数寄屋橋の景観は、復興事業によって生まれ変わった新しい東京のモデル地区のような様相を呈していたことになる。

さらに、それに先立つ昭和2(1927)年、数寄屋橋の有楽町側のたもとに朝日新聞社の社屋が建っている。この大型客船のようなユニークな社屋を設計したのは、「中央電信局」の山田守とともに「分離派」を立ち上げた石本喜久治である。町はずれの、どこか場末の雰囲気が漂う数寄屋橋界隈に、突然、最新式の美観地区が誕生した。それを、龍膽寺雄が見逃すはずがない。

『甃路(ペエヴメント)スナップ』が書かれた前年、昭和4(1929)年に新装された数寄屋橋のアーチ橋。銀座側より日比谷方面を臨む。

【モダニズム文学の流儀】

端正なフォルムの小学校や橋の出現によって〝町はずれ〟の寂れた印象を一新した数寄屋橋界隈ではあるが、その橋の上に張り付いた一点の「染み」だけは拭き取ることができない。「老いぼれた男乞食」の存在である。

モダン都市の輝かしい肖像を描きつつも、その裏面への目配りを忘れない龍膽寺雄。それは主義とか主張とかのなせるわざではなく、いわば彼の「目」のよさ、どんな小さな濁りをも見逃さない卓越した解像度を持ち備えているがための宿命である。この『甃路(ペエヴメント)スナップ』では、文字どおり、無数のエピソードが机の上にばらまかれたスナップ写真のように羅列されてゆく。けれども、龍膽寺雄はその一枚一枚に対してなにか特別な順位や思想をあたえることはしない。主音も属音もそこには存在しない。シェーンベルクの12音技法のように「並列」してゆくこと、それが多面体からなるモダン都市を描く「モダニズム文学」のスタイルなのである。龍膽寺雄は、この「モダニズム」的態度について自伝的小説『人生遊戯派』のなかで次のように定義している。「モダーニズムとは、要するに、新しいものすべて一応肯定して取り入れる。そして、その批判は、その後に来るものにすべて委せる、という態度をいうのだ」。

たとえ、たまたま並んだ2枚のスナップ写真ーー「新装なった数寄屋橋の美観」と「その美観に似つかわしくない哀れな乞食の姿」ーーのあいだに思わぬ相関関係を見出し、当惑したとして、龍膽寺雄はなんの答えも読者にあたえてはくれない。はたしてそこに何を見るか? それはぼくらひとりひとりの問題である。

【流星の様に闇を流れて来た……】

数寄屋橋のペーヴメントを、ふらふらと千鳥足でこちらにやってくる酔っ払い。見ているこちらの方がハラハラするような足取りだ。そこに突然、夜道を一台の自動車がやってくる。そのあらわれ方に注目したい。ーー「流星の様に闇を流れて来た眩しい自動車のヘッドライト!」

昭和5年、自動車は暗闇を引き裂いて「流星の様に」強い光としてあらわれる。いま自動車のヘッドライトを見て、そこに流星を重ねるひとはあまりいないかもしれないが、この記事の第1回でもとりあげたとおり、モダニズムはまた「スピード」競争の時代であり、その意味で「スピード」を描くことはそのままモダニズムの表現たりえた。

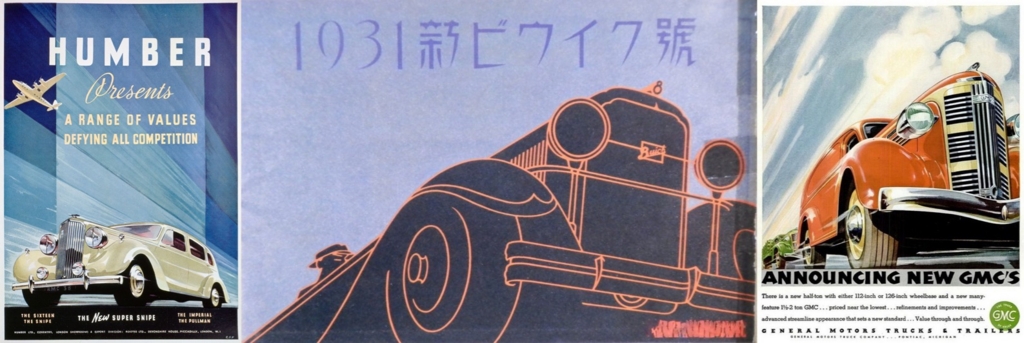

1930年代の自動車の広告(下図)には、ちょうど流星のように、実際にはありえない下から見上げるアングルから描かれた自動車や、飛行機や流れる雲といったスピード感の表現が目立ってくる。酔っ払いもオチオチ道を歩いてはいられないような時代に突入したのである。

#エピソード(2)

夜の十一時。

表銀座の店々は大扉(おおど)をおろして、夜店の列はあわただしく屋台を片付け、灯りの白けた甃路(ペエヴメント)、夥しくそこらに散り敷いて居る広告のチラシ、二人三人とかたまってヨロヨロ泳いで行くのは、バアやカフェから時刻で閉め出された酔ッ払い客。

円タクの一聨(いちれん)が甃路(ペエヴメント)の両側を流れて、運転台の窓々から掏摸(スリ)の様に光る眼が、行人を物色するんです。まさにこれ近代都市神経の尖端!

『目、目白の文化村? さア、…… 二、二円は戴かなくっちゃ。え? …… しかし郊外は帰りがありませんから。…… じゃ、一円五十銭じゃ? 一円? 御冗談でしょう。とても。……』

『どちら? 目白の文化村? …… よろしゅうござんす。一円で参りましょう!』

ゴム輪の車はゴムの様に伸縮自在。

と、ーー

凄まじいサイレンに警鐘を連打して、ものものしい真ッ赤な消防自動車が、砂塵を捲きたてて寝鎮まった街路を疾駆するんです。

まさに、夜の通り魔!

それにしても、火事は?

が、東京の深夜の空はあけがたの様に明るく静かです。

【郊外生活と龍膽寺雄の〝目白会館〟】

東京が膨張してゆく過程については、越沢明『東京の都市計画』(岩波新書)にくわしい。長くなるが、引用しておく。「震災前の東京では、山の手とは本郷、駒込、牛込、麻布、白金、高輪の一帯をさしていた。これらの地域は武蔵野台地の東端にあたり、高台の旧大名屋敷は大学、大使館、邸宅地となり、谷戸、低地にある旧町家は商店街、町工場、長屋となっていた。大正期に入るとこれら旧山の手の住宅地が飽和状態になり、第一次世界大戦の好況もあって、省線山手線の駅に近い地区から近郊農村の都市化が始まった。代々木、淀橋一帯の茶畑や練馬大根で名高かった長崎村の畑に住宅地が建ち始めるのは、このときからである。郊外に住宅を求めた人の多くは、当時、社会階層として形成されつつあった都市の中産階級(学者、官僚、軍人、会社員などの知識人、俸給生活者)の人々であり、作家、芸術家など文化人も少なくなかった」。さらに、震災がそれに拍車をかけ、昭和7(1932)年には35区からなる「大東京市」が誕生した。かつての東京、下町と山の手とを取り囲むようにして、こうして新興の中間層のためのコミュニュティーが次々とつくられてゆく。

このエピソードに登場するのもまた、そうした郊外の新興住宅地に暮らす俸給生活者(サラリーマン)のひとり。夜11時、そろそろ家へ帰ろうという彼が円タクの運転手と値段交渉をしている。行き先は、目白の文化村。

「目白文化村」とは、大正11(1922)年から翌12(1923)年にかけて箱根土地開発株式会社によって開発された分譲住宅地で、豊多摩郡の下落合近辺(現在の新宿区中落合2〜4丁目、および中井の一部)にあった。電気、ガス、上下水道を完備、とりわけ水洗トイレの導入は当時としては画期的だった。どうやら「目白文化村」の人気はかなりのものだったようで、第1期から第4期まで場所を変えつつ販売が続けられ、エリア内にはテニスコートや野球場といったスポーツ施設、それに住民が利用できるクラブハウスなども備えていたという。住人は役人や会社勤めの俸給生活者のほか、こうした田園生活に憧れを抱く作家や芸術家、学者なども集まり独特の文化的な空気を醸し出していた(なお、目白文化村については、落合道人様によるすばらしく充実したウェブサイト『目白文化村1922〜2005』を参照させていただいた。興味のあるひとはぜひ訪れていただきたいと思う)。

ところで、目白文化村と龍膽寺雄とのあいだには深いつながりがある。じつは、昭和3(1928)年の6月から昭和5(1930)年の6月ごろまでの約2年間、龍膽寺は下落合の「目白会館」というアパートに暮らしていたからである。つまり、この『甃路(ペエヴメント)スナップ』を彼は目白で書いたことになる。

回想によれば、家主とのトラブルでそれまで暮らしていた新宿柏木の貸し間を追い出されることになった龍膽寺雄に、この「目白会館」を斡旋したのは彼の親友の今井栄だった。龍膽寺によると「目白会館は、東京で民営のアパートとしては、確か最初のもので、かれこれ二十室はあるコンクリートの二階建て」で、二階の中央には共有の応接間があり、階下には広い食堂や共同浴室、ビリヤード場や麻雀室も完備していた。また、庭園風になった屋上では、住人同士よく集まってはスイカを食べたりお月見をしたりと愉快な時間を過ごしたと当時の思い出を語っている。また、昭和4(1929)年の夏には、「銀色に角張った葉巻形をしたツェッペリン号が、東京の上空をゆっくりと通り過ぎるのを」アパートの窓から見ている。

ところで、このころ龍膽寺雄は毎晩のように遊び歩いている。いわく、まず円タクで「新宿に出てお茶を飲み、それから、銀座へ回って夕食をとったあと、銀座から上野か浅草まで、また車を走らせて、食後のお茶を飲んで帰る」という習慣だった。移動はすべて円タクで、お気に入りはたまにあるオープン・カーのタイプ(国産のA型フォードか)だったという。このエピソードに描かれる円タクの運転手との値段交渉のやりとりは、そう思うとじっさいのやりとりに近いものだったかもしれない。

それにしても、モダンボーイの龍膽寺雄が、作家デビューをはたした昭和3(1928)年以降、新宿柏木の貸し間〜アパート「目白会館」〜高円寺の貸家〜南林間の一戸建てと、意外にも郊外にばかり暮らしているのは面白い。ほとんどは友人今井栄の手引きあってのものとはいえ、都心でなくともさほど不便さを感じなかった理由として、懐も豊かでほとんど円タクを使っていたため移動もさほど苦にはならなかったということもありそうだ。

さて、では、2年ほど龍膽寺雄が暮らしたアパート「目白会館」はどこにあったのだろう? これについては、先日ブログ「落合道人」の管理人様とやりとりをさせていただいた結果、おそらく目白駅の近辺と見当はついているものの現時点では正確な場所までははっきりしないとのお話だった。ただし、特定でき次第ブログにて報告してくださるとのことなので楽しみに待ちたいと思う。

11.Apr.2017追補

上に書いたとおり、「目白会館」について「落合道人」の管理人様に問い合わせさせていただいたところ、早速アパート「目白会館」はふたつあった?:落合道人 Ochiai-Dojin:So-netブログという記事にまとめていただいた。さらに、龍膽寺雄と下落合との意外なつながりもあわせて発見されている模様。ますます龍膽寺雄ファンとしては目が離せない展開になっている。

目白文化村のすぐそばにアトリエを構えていた佐伯祐三は、この界隈で描いた数々の作品を残している。これはそのひとつで、第2文化村で描いたとされる「下落合風景(テニス)」大正15(1926)年。

【東京の深夜の空】

エピソードの最後の一行も、ぼくにはまた面白く感じられた。ーー「東京の深夜の空はあけがたの様に明るく静かです」。ふつう、深夜の空は「暗く」「静か」なものではないだろうか。夜もふけ、銀座で遊んでいた人びとも家路につき、いまやすっかり街は閑散としている。そんなときでも〝不夜城〟東京の夜は「あけがたの様に」明るく、それでいて「静か」だ。矛盾しているようにもみえるが、これもまたモダン東京から生まれた新しいコントラストのひとつなのである。