『銀座二十四帖』〜水辺とともに失われた記憶

平成最後の日、神保町で川島雄三の『銀座二十四帖』を観る。DVDもあるし、数百円払えばネットで視聴もできるのだが、スクリーンで観たくてずっと先延ばしにしていた。というのも、チラッと映る当時の街並みにあらすじ以上に反応してしまう〝銀座おたく〟としては、まずは大きな画面でじっくり鑑賞したかったからである。

そんなわけで満を持してという感じだったのだが、映画が始まってすぐ、どうやらここに描かれる銀座はぼくが期待しているそれとは違うらしいことに気づいた。

それは、服部時計店の時計台のクローズアップに始まり、森永キャラメルの、例の地球儀型ネオンライトのあるまぎれもなく昭和30年代の夜の銀座にはちがいないが、そこには心を浮き立たせるような楽しさや宝石箱のようなきらめきが欠けている。スクリーンに映し出されるのは、埋め立てられつつある掘割、デパートの建築現場、舗装されていない抜け道や銀座裏の酒場、路地裏にひしめく豆腐屋や魚屋など、いまや完全に失われ、忘れられたかつての銀座の風景ばかり。そこでようやく、ぼくはこの映画がつくられたのが「昭和30年」であったことに思いいたる。

ところで、昭和30(1955)年とはいったいどんな年であったか。それは、太平洋戦争の敗戦からちょうど10年後であり、同時にまた東京オリンピックの9年前である。いわゆる「高度経済成長」のそこは起点であり、そのあくる年の『経済白書』では「もはや戦後ではない」と高らかに宣言することになるのだが、しかし、精神的には、人びとはいまだ長い影法師のように戦後を引きずって生きていた。この映画の全体を覆う、どこか暗鬱な気配はそのためだ。夜の銀座に暗躍する怪しげなブローカー、ヒロポン中毒から抜け出せない男、そして主人公が経営する花屋を手伝う少女たちはみな「孤児」であったりする。そもそも三橋達也扮する花屋のあだ名が「コニー」というあたり、いかにも戦後という感じだ。

コニーは、「花売り」として夜の銀座ではそれなりに顔のきく存在であるが、その虚無的な世界とは肌が合わず、また無法地帯と化した夜の銀座にはびこる犯罪を憎んでもいる。「花売りコニー」という軽快な愛称には似合わない無愛想で、不器用な男だ。その点、似合わないベレー帽をかぶった三橋達也という演出もなかなか秀逸といえるだろう、もしそれが計算だとしたら。

外交官の娘で、行方不明になっている夫の身を案じながら築地の料亭に身を寄せているヒロイン和歌子(月丘夢路)もまた、いまだ戦争の影を拭い去れずにいる「旧式」の女性である。かつて娘時代を過ごした満州で出会った青年画家に描いてもらった一枚の肖像画が、思いがけず彼女とコニーとを引き合わせることになるのだが、昔の銀座と同様、ふたりのあいだは目に見えないどんよりと濁った「川」が隔てている。

対照的に、北原三枝が演じる和歌子の姪っ子は典型的な「アプレ娘」。ときにその奔放なふるまいは周囲を唖然とさせるが、真水と海水とがせめぎあう「汽水域」よろしく、ふたつの対照的な世代が混じり合うことなくせめぎあっていたのが昭和30年の銀座であった。彼女たち「アプレ」世代にとっては、流れない川など埋め立ててしまえばよいだけの話、渡ることのできない川などこの世に存在しないのだ。

もうひとつ、この映画では思いがけない「発見」もあった。それは、この作品がつくられた昭和30年当時、戦前の銀座がまだしっかり残っているのを確認できたことである。たとえば、大通りのすぐ裏にちいさな商店がひしめき合っているさまは、以前やはり神保町シアターで観た五所平之助の『花籠の歌』(昭和12年)の頃とほとんど変わらないし、バーで繰り広げられる嬌態は戦前のカフェーでのそれとまったく変わらない。また、上京した姪っ子がデパートのファッションショーに「モデル」として出演するシーンもそのまま戦前の「マネキンガール」を思わせる。

これまで、てっきり戦前の銀座の面影は戦争によって失われたものと思っていたのだが、この『銀座二十四帖』を観て、すくなくとも「昭和30年の銀座」は「戦前の銀座」と地続きであり、風景だけでなく、人びとの心理的にも「戦前」とぷっつり途切れたのは昭和30年代の後半なのではないかとかんがえるようになった。そして、それが銀座から完全に掘割が姿を消したその時期と重なっているのは、けっしてただの偶然ではないだろう。うろおぼえだが、劇中、和歌子がコニーにこんなことを言っていたのが印象的だった。「かつてここには三十三間堀川が流れていました。時代は変わっていきます」。

北園克衛『白い箱』をめぐる覚え書き(1)

冬の足音が聞こえてくると、いつだって北園克衛の『白い箱』という小説を思い出す。小説といっても、わずか2ページ足らずの掌編ではあるけれど。

まず、冒頭の、いかにも詩人らしいみずみずしい言語感覚で切り取られた冬の都会の表現がすてきだ。

X・マスが近くなると、街はシリイシンフォニイのフィルムのように美しくなる。タクシーが林檎のように光り乍ら夕暮の街を過ぎてゆく。

冬の夕暮れ、ピカピカに磨き抜かれたボンネットに街灯の光を反射させながら走り過ぎてゆくタクシーを「林檎のよう」と描写する、その感じ。当時、というのは1930年代のことだけれど、タクシーといえば丸っこいフォルムの漆黒の自動車が相場だったことを思えば、詩人ならずともそれは「千疋屋」あたりの果物屋に陳列されたピカピカの「林檎」を思い起こさせる姿だったかもしれない。

さらにくわえて、ぼくがおもしろく感じたのは、なんといっても「シリイシンフォニイのように美しい」という表現だ。

よく知られるように、シリー・シンフォニーはウォルト・ディズニーが1929年の『骸骨の踊り』を皮切りに製作をはじめた短編アニメーションのシリーズのことである。とりわけ、1932年に製作された『花と木』では精妙な動きと斬新なストーリーにくわえて、はじめて3色カラーを導入した「総天然色」で展開される映像が人びとの目を釘付けにしたという。

昨晩、ぼくも思い立ってひさしぶりにシリー・シンフォニーのひとつを観てみたのだけれど、どうだろう、それは「楽しい」「ユーモラス」あるいは「にぎやか」といったイメージを呼び起こしこそすれ、冬の都会の「美しさ」を表現するものとしてはなんとなく違和感が残った。これはやはり、北園克衛というモダニストならではの詩的な言語感覚によるものなのだろうか?

いや、たぶんそうじゃない。これもやはり「林檎」のようなタクシーとおなじ、1930年代の都市を闊歩する人びとに共通の、ある感覚なのではないか。おそらく、その時代の人びとの目に「総天然色」のシリー・シンフォニーはため息をつくくらい美しかったのにちがいない。クリスマスにむかう都会、おそらく銀座のペーブメントは、着飾った女性たちや店頭の華やかなオーナメントによって「シリイシンフォニイのフィルムのように美しく」目に映った。つまり、ここで詩人は、その時代の都会の人びとが誰しも抱いた感覚を詩的な言語に「翻訳」しているのだろう。

小説と呼ぶにはあまりにも短いとはいえ、1930年代の東京の人たちの目や耳や鼻といった器官をとおして生きられた「クリスマスの東京」へと連れ行ってくれるという点で、ぼくは冬が近くなるたびこれを読み返したくなるのである。

ハナヤ勘兵衛「ナンデェ!!」

絵をたくさん観たり音楽をたくさん聴いていると、スキとかキライとかそういうことを超えて、ただただ「なんかこれスゴい」と思わせられるような作品と出会うことがある。そういう絵は、並んだほかの絵よりも一歩手前に飛び出ているように見えるし、そういう音楽は、目盛りひとつ分くらい音が大きく聴こえる。

「力がある」ーーそういう絵や音楽を、とりあえずぼくはそう呼ぶ。テレビで鑑定家の先生がうれしそうにツボをなでながら「いい仕事してますねぇ~」と言うとき、つまるところそれとこれとは同じ心境なのではないか。手に入れたいとかべつに要らないとかそういうこととは関係なく、「力のある」作品と出会えたことが単純にうれしくてついニタニタしてしまうのだ。

恵比寿の東京都写真美術館ではいま、「『光画』と新興写真 モダニズムの日本」という展覧会が開催されている。

「光画」とは、昭和のはじめにわずか2年間だけ発行された写真同人誌のこと。中心人物は野島康三、木村伊兵衛、中山岩太の3人だが、さらに関西で熱心に活動していた「浪華写真倶楽部」や「芦屋カメラクラブ」のメンバーらアマチュアの写真家たちも加わって、そこではバウハウスや未来派、シュールレアリスムなど欧米の芸術運動にも呼応した新たな写真表現の可能性が探られ、競われていたのだった。

中山岩太「無題」(1932)

ただ、バウハウスに留学した経験をもつ同時代の建築家で写真家でもあった山脇巖は、「光画」に発表された作品に対しては辛口の評価を下している。いわく、それらは欧米の作家たちの作品の「不完全な模倣」にしかなっていない、と。「醜怪」とまで言っている。たしかに、会場の前半でペーター・ヴェラー、ヘッダ・ヴァルター、ラースロー・モホイ=ナギといった人たちの理知的で周到に計算された写真を眺め、そのまま続けて日本の写真家たちの作品を見ようとするとそこには明らかな落差があることに気づく。ひとことでいえば、とっ散らかっている。その点、山脇の指摘は的確だ。とはいえ、ひとつひとつの作品をみてゆけば、なかにはこちらの目に飛び込んでくるような力強い作品もないわけではない。

雑誌や本で紹介されることの多い野島康三のポートレイトだが、やはり実物のプリントが放つエネルギーは格別だ。肖像写真についていえば、モデル選びのうまさも物を言うのではないか。野島のモデルになる人びとは、みな圧倒的に強い。

野島康三「女」(1932)

木村伊兵衛の「紙芝居」(1932)。なにがすごいって、紙芝居に群がっているおおぜいの子供たちのだれひとりとして木村のカメラを気にしている気配がないところだ。文字どおり、「食い入るように」紙芝居を凝視している。この写真をみていると、昭和7年の子供たちにとって「紙芝居」がどのようなものだったかが手に取るように伝わってくる。

木村伊兵衛「紙芝居」(1932)

街頭のスナップのはずなのに、まるで書き割りの中に迷い込んでしまったかのような落ちつかない気持ちに観るものをさせる飯田幸次郎の写真。その代表作は「看板風景」(1932)だろうが、ゴミ屑が積まれたリヤカーの荷台で居眠りする少年を撮らえた「・・・(屑車で眠る少年)」(1933)も無機質な石塀に囲まれているせいか、どこか現実離れした印象をあたえる。海を漂う小舟のようにも、不吉な棺桶のようにもみえる。飯田の写真には、見ているそばからぐずぐずとこちらの足場が崩れてゆくような不安がつきまとう。

飯田幸次郎「・・・」(1933)

それにしてもなんだろう、この「ナンデェ!!」(1937)と題されたハナヤ勘兵衛の写真の天衣無縫さは。フォトモンタージュによって、いまにも酩酊した男がこちらに向かってきそうな勢いを生み出している。粗野で、泥臭く、それでいてなんともいえないユーモアがある。庶民生活のペーソスとでも言うべき味わいがある。野島や中山の作品にはどこか上手につくられたフランス料理のような気取りがあるが、ハナヤのこの作品にあるのはたっぷりソースの塗られたお好み焼きのようなコテコテの人懐っこさであり押しの強さである。

理屈なんていらない。路地裏の匂いがプーンと立ち上がってくるようなハナヤ勘兵衛の写真を見ながら、さっきからずっとひとりニヤニヤしている。

ハナヤ勘兵衛「ナンデェ!!」(1937)

独り行く。〜「白子宿」編

午後になって雨があがったので、岩本素白の文章で読んで以来ずっと気になっていた「白子の宿」のあたりを歩いてみた。

川越街道の宿場町のひとつ白子宿(しらこじゅく)は、現在の住所でいえば埼玉県の和光市にあるのだが、じっさいに行こうと思えば最寄りは東京都板橋区の「成増」駅(地下鉄有楽町・副都心線、東武東上線)になる。そこから歩いて15分くらい。つまり、池袋から電車と徒歩で30分もかからずにたどり着くことができるわけである。

川越街道をだらだらと下ってゆくと、やがてちいさな八坂神社のところに枝道が現れる。旧「川越街道」である。ある種の(?)人間にとっては曲がらずにはいられない、きっとこの先になにかありそうな、そんな予感を感じさせる風情を醸し出している。この道について、岩本素白はこう書いている。「新しく出来た平坦な川越街道を自動車で走ると、白子の町は知らずに通り越してしまう。静かに徒歩でゆく人達だけが、幅の広い新道の右に僅かに残っている狭い昔の道の入口を見出すのである」。

ゆるゆるした下り坂の旧道を歩いてゆく。古い民家やかわいらしい看板建築の床屋さんが、マンションや戸建て住宅に挟まれて居心地悪そうに佇んでいる。素白が、「昔広重の描いた間の宿にでも有りそうな、別に何の風情もない樹々の向こうに寂しい家並みが見える」と書いていることから察するに、もともと賑やかな宿場町といった雰囲気ではなかったようだが、その<寂しさ><侘しさ>こそがいかにも素白好みという気もする。

ところで、関東大震災の後、この場所に居を構えたのが「靴が鳴る」「雀の学校」「叱られて」といった童謡で知られる詩人の清水かつら。かつらは、創作のかたわら、当時成増にあった「花岡学院」で教師として音楽の指導にあたったり、また、地元出身の児童文学作家・大石真に請われて彼らが村の子供たちのためにつくった「白子文化会」の会長になったりと地域のために尽力した。そのため、坂を下りきったところに流れる白子川の橋の欄干には、そのかつらの「靴が鳴る」の詩を刻んだプレートがはめ込まれている。

昭和23(1948)年に作詞された童謡「緑のそよ風」は、この白子川の情景をもとにつくられたそうである。いまとなってはまったく想像もつかないけれど。

また、この白子地域にある和光市のコミュニュティーセンターには、清水かつらと大石真を記念した常設展示コーナーがあり、童謡の譜面などのほか、かつらが編集者として携わっていた雑誌「少女号」なども陳列されていたりする。

さて、白子といえばなんといっても「湧き水」で有名である。素白にとっての白子宿の印象は、まず、複雑な地形が生む曲がりくねった道のおもしろさであり、それと同時に「狭い道の傍の小溝を勢いよく水の走っている」風景である。「小橋の架かった小さい川、それから家並みが細くなって、その通りの向こうから流れて来る昔ながらの小溝の水が、その小川へ落ちるのである。水が豊富なためか、管をしつらえて水を高く上げ、その落ち水で物を洗っている女達もある」。これはたぶん、「滝坂」といわれる恐ろしく急な坂道のあたりの様子にちがいない。この坂道の途中にあるのが、「小島家湧水」。溝はほとんど暗渠になっているとはいえ、勢いよく流れ落ちる水音が静かな坂道に絶えることなく響いている。立ち止まって水に手をつけて休んでいるのはぼくくらいなもので、地元の人たちは何事もなかったようにずんずん通り過ぎてゆく。

通称「滝坂」を登りきったところで、ふりむいてパチリ。思わずタモリに見せたくなるナイスな高低差。『ブラタモリ』で取り上げればいいのに。

交通量の激しい笹目通りを渡ったところで目に入るのが、「写研」埼玉工場のビルディング。昭和30年代の初頭ごろのものではないかと思われるのだが、詳しいことは不明。〝忘れられた近代建築〟といったところか。そもそも、工場じたい稼働している様子がない。構内の芝などはきれいに刈られているようだが、突然消えてしまったかのようにひとの気配がまったくない。これはもう、油断すると確実にゾンビの大群が建物から溢れ出してくるヤツである(『ウォーキング・デッド』の見過ぎ)。

工場の敷地をぐるっと回って川越街道を成増方面にもどる。笹目通りと交差するあたりは鬱蒼とした武蔵野の雑木林が広がっている。たぶん、この景色を素白も見たのではないだろうか。

そして、この先の駐車場の崖に、じつは白子湧水群のひとつ「富沢湧水」がある。あまり風情はないが、水量はすごい。蒸し暑さでだいぶ汗をかいたので、手ぬぐいを濡らして顔や首をゴシゴシ拭いた。気持ちよかった。

この辺りについて、素白は書く。「水源は何処であるか分からないが、黒々としてはいるが、その林もさして深いものとは思われない。或いは此の辺一帯の丘陵が、多分に水を持っている土地なのかも知れない。成増方面から北へ自動車を走らせて来ると、遥かに黒く鬱蒼と茂った樹林が見えるのが此の辺りである」。素白が言うように「多分に水を持っている」らしく、崖の肌からは絶えることなく水が流れ出している。

これだけ水が豊富なら…… もちろん、昔は造り酒屋もあったという。大の酒好きだった清水かつらの評伝には、近所の酒屋で仕入れた酒を楽しむエピソードが頻繁に登場する。白子の地酒を呑んでいたのだろうか。

この「富沢湧水」の目と鼻の先にあるのが、「後ろに森を背負った社域の広い熊野の社」である。この熊野神社の境内にも、いくつか湧水がある。少なくとも、千年以上の歴史があるのだとか。よくわからないけれど、パワースポット的な雰囲気あり。池袋から電車に乗ってたった10分ほどでこんな場所に行けるのだ。この静けさもまた、素白がじっさいに触れたものにちがいない。

かつて本陣のあった界隈は、それでも少しにぎやかさがある。風情のある建物は、仕出し料理の「魚くめ」。すでに営業はしていないようだが、藤崎米店もある。大きく弧を描いた急坂ゆえに「大坂」と名付けられた坂の入口には、明治時代に建てられた「佐和屋」の立派な木造家屋が残っている。荒物屋を営んでいたそうだ。23区のはずれ(ここから150メートルほどで練馬区)なのだが、にわかには信じがたい景色が広がる。まるで山里である。

曲がりくねった道が消え、広いまっすぐな道に姿を変えてゆくことで、「走るのには便利であるが、歩いての面白みは全く無くなってしまった」と岩本素白は嘆く。ここで面白いのは、素白が「走る」と「歩く」を別のものとして捉えていることにある。

そもそも、「走る」も「歩く」もAという地点からBという地点に移動するための手段であり、その目的にとって広いまっすぐな道は「便利」という点ですばらしいことに変わりはないはずなのである。ところが素白は、「走る」には「便利」だが、「歩く」には「つまらない」と言う。つまり、素白にとっての「歩く」とは、たんなる目的地にまっすぐ行くことではなく、立ち止まったり、脇道に迷い込んだりすることにより大きなよろこびを見い出す行為なのだろう。では、素白は実際どう「歩く」のか? 「私は何時もこういう何の奇もない所を独りで歩く」。そう、「独りで歩く」のだ。「人を誘ったところで、到底一緒に来そうもない所である。独りで勝手に歩いているから、時々人と違ったことも考える」。散策はまた、同時に思索でもある。独りで歩くことの楽しさを、いま、ぼくは素白先生から少しずつ手ほどきしてもらっているところだ。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む(最終回)

いつだって都市は、ひとの心を浮き立たせる。心を浮き立たせるような仕掛けをさまざま持つことで、街は都市になる。心を浮き立たせないような都市は、だから都市とは言えない。ときに、心を浮き立たせる仕掛けは作為的に過ぎるとただ薄ら寒いだけの場所に成り下がる。外見ばかりが立派で、そのじつ空疎な都市が生まれる。だから、本当の都市とは、外見や規模よりも、むしろいかにひとの心を浮き立たせるかによって測られるべきなのだ。ある時代、ある場所に生きる人びとの心と連動したイマジネールな場所、それをひとは都市と呼ぶ。

龍膽寺雄によって昭和5(1930)年に書かれた『甃路(ペエヴメント)スナップ』をはじめて読んだとき、瞬間的に思い浮かんだのはあまりにも有名なシュガーベイブの楽曲「DOWN TOWN」のなかのこんな一節であった。「暗い気持ちさえ すぐに晴れて みんな ウキウキ」。ここに歌われている「DOWN TOWN」とは、ただそこに行きさえすれば憂き世を忘れ浮き立った気分で過ごすことのできる場所のことであり、『甃路(ペエヴメント)スナップ』に描かれた「東京」にぼくはそれと同じ種類の気分を読み取ったのである。そして、どうせならそこに描かれた昭和5(1930)年の東京に充溢したウキウキとした気分を、はるか平成29(2017)年から遠くふりかえるのではなく、自分自身がいまそこにいるかのような臨場感をもって読み、感じ取りたいとかんがえた。

『甃路(ペエヴメント)スナップ』を、『地球の歩き方<モダン東京>編』のように読んでみること。龍膽寺雄と連れ立って夜の東京を徘徊し、彼が指差すものに驚いたり感心したり、ときには苦笑いしてみたり、そんなふうに読むことはできるだろうか。いや、むしろ龍膽寺雄の文章だからこそそれは可能なのではないか。

海野弘は、新興芸術派のふたり ーー吉行エイスケと龍膽寺雄の文体を比較して次のように指摘する。「ダダイズムの詩から出発した吉行エイスケは、文体への意識がより鋭敏であり、古い表現を破壊しようとする。さらに彼は、時代の全体構造といったものにひかれている。これに対して龍膽寺の表現はより本能的であり、私小説的なところがある。文体に対してはそれほど意識的ではない」(海野弘「龍膽寺雄『放浪時代』と吉行エイスケ『女百貨店』」より 下線は筆者)。ここでいう「文体の意識」とはなにか。それは、書き手が「街を見つつ、街を見ている私を意識している」という「二重性」をもっているかどうか、ということを意味する。この「二重性」があってはじめて都市は「アイロニカル」に表現される。街を見つめる自分を客体化することで、そこに外部からのまなざし、つまり「批評性」が生まれ、都市の表現は特定の場所や時間、さらに作家自身の個人的体験を超えて<普遍性>を手に入れるのである。海野は言う。「龍膽寺雄には、街を見つめる自分を客観化する二重の意識がやや希薄なような気がする」。文学作品としてはそれは弱点にちがいない。事実「表現する自己への批評を欠いていることが、彼の小説にもう一つ深みを与えていないのである」。しかし、と海野は続ける。それで龍膽寺雄の小説が面白くないということにはならない。龍膽寺雄の文章は「体験的であり、街頭へ流れだしている部分は、それだけ具体的に、20年代の都市をいきいきと浮かびあがらせてくれて、興趣をそそるところがある。つまり、その小説を通して、私たちは20年代をのぞきこむことができる」(下線筆者)。

龍膽寺雄の文章は、「街を見つめる自分を客観化する二重の意識が希薄」なぶん文学作品としての「深み」には欠けるきらいはあるにせよ、むしろそれゆえに彼がその目で見たもの、感じたことを余分な補正をかけることなく読み手であるぼくらの前に投影してくれる。

であるとしたら、龍膽寺雄は「東京の昭和5(1930)年」をこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』でかなりリアルに描写しているのだろうか? もちろん、そんなことはない。ただその描写の濃淡をとおして、龍膽寺雄がどんな<東京>にぼくらを案内したかったのか、すくなくともその<地図>を手に入れることはできそうだ。

まずなによりも、東京の昭和5年はモダニズム元年であった。たとえば、震災の復興事業の一環として隅田川に架けられた「六大橋」や幅員44メートルの「昭和通り」、コンクリート造の復興小学校、あるいは瀟洒なたたずまいをもった大小の復興公園といった〝新風景〟が東京のそこかしこに出現し、『甃路(ペエヴメント)スナップ』が出版される直前の3月26日には大規模な「帝都復興祭」もとりおこなわれた。市内を天皇陛下の行列が巡行し、連日賑々しく飾り立てた「花電車」が運行される。関東大震災から6年、生まれ変わった東京の街に明るい未来を見、希望を抱いた人びとは少なくなかったろう。

花電車 昭和5(1930)年の「帝都復興祭」に際して登場した花電車。<復活>というテーマで復興の喜びを表現している。画像参照元: 東北芸術工科大学東北文化研究センター アーカイブス 様

しかしその一方で、東京の昭和5年はかならずしも明るいばかりではなかった。じっさい昭和5(1930)年といえば、後に「昭和恐慌」と呼ばれることになる深刻な経済破綻のまっただなかにあたる。

昭和4(1929)年に公開された映画『大学は出たけれど』は就職氷河期の大学生を主人公とした小津安二郎監督による社会風刺劇だが、前田一『サラリマン物語』(東洋経済出版部 昭和3(1928)年)に添付された資料によると、全国の大学および専門学校の卒業生の就職状況は「各大学校を通じて、法経文学科の就職率は5割3分、理工科は8割、農科は6割3分、医科歯科は5割8分、師範科は8割、技芸科は2割9分、女子専門学校は4割8分、全国各大学専門部が5割9分という割合を示して居る」とあり、要は、卒業しても文系の大学生のざっと半分は仕事にありつけなかった。当時の過酷な現実が浮き彫りになる。「一体、何が、斯(こ)んなに就職を困難にしたのであろうか」と筆者は問う。「軍備制限、財政緊縮、行政整理に伴う官公営事業の中止、繰延、惹(ひ)いては、不況に原因する民間事業の整理、淘汰という、政治的、経済的原因の外(ほか)に、今日の教育方針の欠陥という社会的原因より結果したる卒業生自身の『質』の下落が、相據(あいよ)り、相俟つて益々就職難を深刻にするものゝやうである」。この未曾有の就職難は、筆者によれば、つまるところ、学生の「質」の低下(怠慢)をふくめたさまざまな複合的要因からなっているというわけで、これといった有効な打開策も見出せないままこんがらがった糸を前にただ嘆息している当時の人びとの姿が目に浮かぶ。

「昭和恐慌」による不況の長期化、深刻化はまた、当然のように労働運動をも激化させる。こうした状況を受けて、政府は昭和3(1928)年、翌4(1929)年と続けて大規模な共産主義者の一斉検挙、弾圧を行う。俗に言う「三・一五事件」「四・一六事件」である。いくら弾圧したところで、だが悪化するばかりの経済状況のなか労働運動が下火になるはずもなく、プロレタリア派の作家たちはかえって意欲的に作品を世に問うてゆく。小林多喜二の『蟹工船』、共同印刷の争議を題材とした徳永直の『太陽のない街』は、ともに昭和4(1929)年の発表だ。そして昭和5(1930)年には、鐘淵紡績の各工場や東洋モスリン亀戸工場などで大規模な争議が勃発する。これもまた、「東京の昭和5年」の現実であった。

こうした明るい未来と暗い現在とが段だら模様になった当時の記憶について、安田武は「花電車」という小文(『昭和 東京 私史』(新潮社)所収)のなかでこうふりかえる。「つまり、昭和初年の東京は、「花電車の波また波」だったといってよく、そして、そういう明るい「花電車の波」と、「万国の労働者よ、団結せよ!」という文字に、子どもの目にさえ、へた糞だなと呆れた、二の腕と握り拳が真ん中で握手している絵を描きなぐった大きな横幕とが、たがいに二重写しに、私の幼児記憶として定着しているのだった」。

雑誌「戦旗」昭和5年4月号(「甃路(ペエヴメント)スナップ」を掲載した『モダンTOKIO円舞曲』と同じ年月に発行)の表紙。『蟹工船』『太陽のない街』などプロレタリア派の作品を多数掲載した。表紙の絵は柳瀬正夢。

ところが、『甃路(ペエヴメント)スナップ』を書くにあたって龍膽寺雄は、こうした<影>の部分を意識的に<捨象>しているようにみえる。取り上げる場合にも、外面的にそっとなぞる、あるいは注意深く提示する程度にとどめけっして足を踏み入れることはしない。けれども、ただこのことだけをとりあげて彼がプロレタリ派から距離を置こうとしていたとか、思想的に共産主義を毛嫌いしていた、ましてや「龍膽寺雄はブルジョア作家である」などと決めつけるのはまちがいだろう。思うに、このことはひとえに彼の作家としての<文学的態度>に発している。

龍膽寺雄は、晩年みずからの半生を綴った『人生遊戯派』のなかでその<文学的態度>についてこう書いている。

「私が文学活動をはじめた昭和初期は、世は不景気のどん底にあり、消費は停滞し、生産は止まり、失業者が街に氾濫していた」。そして、こうした時代にあって「マルクス主義を基調とするプロレタリア文学が擡頭し、遂に一時的にでも文壇を掌握するようになった事態は、自然のなりゆき」であろう、と。しかし、龍膽寺雄はまた異なる考えを持っていた。「人間の脳の働きの中には、レアリステックの現実に執着する面と、それとは反対にまったく現実から離れた世界を、現実に縛(ゆわ)かれず、自由な世界を高く空翔んで遊ぶ趣きの部分とがある。現実が苦渋に充ちたものであればあるほど、このロマンスの世界は、明るく軽く華やかで楽しいものでなければならない。窒息するような重苦しい現実の世界を凝視(みつ)めて、それをどうしようかと苦慮するのも、人間の心の動きの一つであれば、その現実を一と飛びに離れて、明るく楽しくロマンスの世界を目がけるのもまた人間の心の動きの一つでなければならない」。そしてその<ロマンティシズム>に、彼は「新しい文学の世界」の可能性をみた。龍膽寺雄は読者にむかって呼びかける。さあ、ーー「階級の歪みの中で喘ぐ苦渋に充ちた生活などにとらわれず、新しく自由に、気ままに夢の世界に翔ぼうではないか」。

ところで、おなじ回想録のなかで、彼はたびたび「自分の読みたい作品を書くために」自分は作家になったのだと書いている。本当は、読者として「私が夢見るような作品に、めぐり会いたかった」のだが不幸にも出会えずにきた。かろうじてそういった「匂い」をもつ作家といえば、ただ佐藤春夫がいるくらいだった。そこでやむなく小説を書き、「現実にはいない、いちばん自身にとって好ましい人物を作品の中に登場させ、私の好きな場面で、私の好きなような振る舞いや身動きをさせた」のだ、と。

たとえば、彼の小説にはたびたび「魔子」という名の魅惑的な少女が登場する。この「魔子」については、当時の読者のなかには彼の妻で、若くて美しいモダンガール「正子」と同一視する者が少なくなかったが、龍膽寺本人はたびたび「それはちがう」といった趣旨の発言をしている。おそらく「魔子」とは、たとえ「正子」を思わせる部分が多々あったとしても、さらに彼の趣味や理想をくわえ想像力によってふくらませた「現実にはいない、いちばん自身にとって好ましい人物」ということなのだろう。そして「魔子」が楽しげに振舞う「東京」もまた、現実の昭和初期の「東京」に似ていたとしても、それは「苦渋に充ちた生活」や「階級の歪み」を<捨象>した明るく軽く華やかで楽しい<東京>であるにちがいない。そして、「作家」として龍膽寺雄の目に映る東京とは実際そのような都市だったのだろうし、じつはこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』に描かれた「東京」こそ、現実と虚構のあわいに生起する彼の小説の舞台としての<東京>そのものなのである。

龍膽寺雄と妻の正子(まさ)。昭和6年ごろ。

では、このような<文学的態度>がひとつの技法として意識的に、熟考の末に選び取られたものかといえばけっしてそういうわけではないだろう。「新興芸術派」の作家のひとりで、龍膽寺雄がその作品と人柄に深く惚れ込んでいた久野豊彦は、個人的なつきあいを通して触れた彼の人物像からそのあたりを類推する。久野によれば、龍膽寺雄の<文学的態度>はひとことで言って彼の<天真爛漫>に起因するものである。「龍膽寺君のことを書いていたら、全く際限がないのだが、龍膽寺君が天真爛漫であるのも、その実は、童心が溢れてるからにちがいないのだ。そうして、彼氏の作品が、いずれも明朗であり、食べていたら、舌端(したさき)で溶けてゆくほど軽妙であるのは、云うまでもなく、龍膽寺君が天真爛漫であるからのことにちがいないことだ」(「天真爛漫・龍膽寺雄」「新潮」昭和6年2月所収)。

久野豊彦 昭和5(1930)年ごろ 龍膽寺雄の回想によれば、当時知多半島大野町(愛知県)の「尼寺」に隠棲していた久野を説得し「新興芸術派」を立ち上げるためふたたび東京に連れ戻した。

龍膽寺雄の小説世界に他に類を見ないような明朗さや軽妙さをもたらしている彼の「童心」「天真爛漫」、それをひとことで<イノセント>と言いかえることもできるかもしれない。

龍膽寺雄の『甃路(ペエヴメント)スナップ』を読むとき、読んでいるぼくもまたそこに描かれた都市を闊歩しているような気分になる。それは、彼が描写する東京が昭和5(1930)年現在の「東京」そのものでありながら、同時に、彼の<イノセント>によって漂白されることで、現実の「東京」からは適度に距離を置いた<中間性>を手に入れることに成功しているからではないか。彼の「東京」は、昭和5(1930)年の「東京」であると同時に、もうひとつ、時空を超えた物語の舞台としての<東京>、つまりパラレルワールドの<東京>という顔ももつ。『甃路(ペエヴメント)スナップ』を読んでいるときぼくらは、時間をさかのぼって昭和5年の東京に移動するというよりは、居ながらにしてもうひとつの東京に「横穴」をとおって平行移動しているのだ。

海野弘にしたがえば、〝都市をみつめる自分〟を客体化する「二重性」という部分についてはかならずしも意識的とは言いがたい龍膽寺雄だが、彼は批評性によって小説世界を読者のほうに寄せるかわりに、その<イノセント>によって読者のほうを自身の小説世界に引きつけてしまう。読んでいるうち、そこに描かれた世界があまりに楽しく魅力的なので、思わず自分もまたここにいたいという気分、ずっとここにいたような気分が起こり、気づけばほんとうにそこに描かれた甃路(ペーヴメント)を闊歩しているのだ。そしてこの<気分>こそ、龍膽寺雄がその文体にこっそりしつらえた「横穴」なのである。

本をひらき文字を目で追う。すると街の喧騒や靴音、匂いまでがなんとなく感じられてくる。ああ、そうか、いまぼくは昭和5年の<東京>にいるのだ、と思う。そしてこの<東京>ときたら、なんてすてきに心浮き立たせてくれる都市なのだろう。ここでは、つらい気持ちさえ、すぐに晴れて、みんなウキウキ……

下町へ繰り出さう。

下町へ繰り出さう。

雑誌「太陽」1987年11月号(平凡社 )より中央林間の自宅温室に立つ龍膽寺雄86歳。サボテンの栽培、研究でも知られ、多数の書著を残した。龍膽寺雄とサボテンの出会いについては、目白中学校の篠崎雄斎と龍膽寺雄。:落合道人 Ochiai-Dojin:So-netブログ 様で詳しく紹介されています。ぜひご一読ください。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ −夜中から朝まで』を読む 第11回

いよいよ<最終章>にたどりついた。じっくり腰を据えて読んでゆこう。

宮城の森の上に魂の様に浮かんだ朧な春の満月。

二時。

三時。

四時。

大都会の闇の夜は、今や魑魅魍魎の世界です。

【休 符】

おもしろい。どうってことのない短いパートだが、とてもおもしろい。これまで読み進めてきてわかるとおり、昭和5(1930)年の東京が見せる豊かな表情を活写したこの『甃路(ペエヴメント)スナップ』には、これまでネオンライトや高層ビル、自動車やダンスホール、モダンガールといった無数のモダン都市の<アイコン>がクロスワードパズルのように散りばめられてきたが、午前2時…… 3時…… 4時…… 「大都会の闇の夜」をとらえた今回のパートに限っていえばそうした<アイコン>はいっさい登場しない。

黒々とした皇居の森の深淵。まんまるな春の朧月。そこに拡がるのは、さながら水墨画のような幽玄なる世界である。では、龍膽寺雄はなぜここにこのような<静謐さ>を必要としたのか。その理由は、この後のパートを読むことで明らかになる。ここ大東京を<交響楽>にたとえるならこの先はいわばその終結部(コーダ)であり、その壮麗さをいっそう引き立てるためには静止した淡彩の世界がぜひ必要なのであって、つまりこのパートは次のパートへと切り替わる直前の効果的な<休符>となっているのだ。

朝

朝

朝

黎明(あけがた)は江東の工場町から!

薔薇色の黎明。澄んだ星空、地を覆うた夜の蒸発気。

汽笛!

サイレン!

細くからむの。高く途切れるの。太くかすれるの。尻上がりに、尻下がりに。近く、遠く、静かに、けたたましく。貧しく、豊かにこれらのことごとく一斉に!

工場。

工場。

工場。

セメント工場。

モスリン工場。

製糸工場。

ゴム工場。

ペエント工場。

ガラス工場。

鉄工場。

製材工場。

電機工場。

染料工場。

製薬工場。

造船工場。

煙突。

煙突。

煙突。

黒い煙、鳶色の煙、赫(あか)い煙、黄色い煙、灰色の煙、白い煙、牡蠣色の煙、蒼い煙、かげろう色の煙!

三相交流、柱状変圧器、スイッチ。

電流計。

電圧計。

スタアタア。

誘導電動機。五馬力、十馬力、十五馬力、二十馬力。ーー

ベルト!

フライング・ホイール。プリー。歯車。

機械。

鉄と油の力学。近代科学の咆哮。生産!

【朝から夜中まで/夜中から朝まで】

「薔薇色の黎明。澄んだ星空、地を覆うた夜の蒸発気。」ーー 澄み渡った明け方の空。静寂。朝もや。つかのまの休息。「黒い煙、鳶色の煙、赫(あか)い煙、黄色い煙、灰色の煙、白い煙、牡蠣色の煙、蒼い煙、かげろう色の煙!」ーー 汽笛が、サイレンが、静寂を突き破る。空を覆うのは、朝もやの代わりに極彩色の煙。舞台は東京の周縁部、「江東の工場町」。モダン都市の1日は、こうして爆発的に始動する。

ところで、この『甃路(ペエブメント)スナップ』に付された<夜中から朝まで>というサブタイトル、これは大正13(1924)年12月に築地小劇場で上演された『朝から夜中まで』という舞台のタイトルを連想させる。

これは、ドイツ表現主義の作家ゲオルグ・カイザーの戯曲を土方与志の演出のもと上演したもので、村山知義が手がけた舞台装置が話題になった。村山知義といえば、昭和5(1930)年当時なにかにつけ龍膽寺雄ら「新興芸術派」と対立的にとりあげられていた「プロレタリア派」に属する人物ではあるが、そのいっぽうで新興芸術派のひとり吉行エイスケの妻あぐりが経営するモダンな外観の美容室兼住宅を設計するなど彼らがかならずしも反目しあっていたわけでないことは明らかだ。築地小劇場の舞台も、新しもの好きの龍膽寺ならば当然観ていたのではないだろうか。とすれば、このサブタイトルも一種の「シャレ」として、わりと軽い気持ちでそこから借用してきたとかんがえることもできるだろう。『甃路スナップ』を書こうとするとき、当然のように龍膽寺雄のアタマの中には<朝から夜中まで>というフレーズがあったはずだ。とはいえ、どうやらアイデアの源はもう少しべつのところにありそうだ。

『モダン都市東京 日本の1920年代』の著者、海野弘はつぎのように書く。『甃路スナップ』の「副題の『夜中から朝まで』はゲオルグ・カイザーの表現主義的戯曲『朝から夜まで』(1916年)を思わせるが、直接的には、1927年ごろにつくられたワルター・ルットマンのドキュメンタリー映画『ベルリンーー大都会交響楽』のイメージから影響を受けているようである」。具体的には、<スナップショット>という小型カメラや高感度フィルムなど20年代に発達したテクノロジーがもたらす手法を採用している点に海野はその影響を指摘する。たしかに、「工場。工場。工場。セメント工場。モスリン工場。……」あるいは「ベルト! フライング・ホイール。プリー。歯車。……」といった単語の羅列が喚起する脳内イメージと、ルットマンの『ベルリンーー大都会交響楽』の矢継ぎ早に繰り出されるイメージショットとをくらべると驚くほど似ている。日本でも昭和3(1928)年9月に公開されたこの作品を、龍膽寺雄が劇場で観ている可能性は高い。

「モダーニズムというのは、思想的には簡単なもので、ともかく、新しいものはいいとして、一応肯定してとりあげる。その功罪の論評は、そのあとに来るものに委せてるという考えで、新しいものは一応肯定して何でも取りあげる」(『人生遊戯派』)と語る龍膽寺雄は、「都市」を描写する上でこういった新しい表現を自身の手段として採用すことについてもなんのためらいももたなかった。「夜中から朝まで」というサブタイトルにしても、よって、こうした創作態度のあらわれとみなすことができる。

[FULL] Berlin: Symphony of a Great City (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt)

【大都会交響楽】

<ジャズ>がそうであったように、この時期書かれた小説やエッセイなど文学作品を読んでいるとしばしば、都市の表現に<交響楽>ということばが用いられているのに出くわす。映画のタイトルだが、昭和2(1927)年に製作されたワルター・ルットマンの『ベルリンーー大都会交響楽』ももちろんそのひとつ。

多彩な音色、複雑なリズム、絶えず変化するハーモニー…… 大編成のオーケストラが奏でる「交響曲」と、人間、機械、交通が織りなす「都会」との類比(アナロジー)。都市は、1920年代になるといよいよ猛スピードで変貌を遂げてゆく。こうした変貌する都市にみあった最良の表現を模索する作家や芸術家たちが見出したもの、それが<ジャズ>や<交響楽>とのアナロジーであった。ところで、はたして2000年代に生きるぼくらは「都市」を<ジャズ>や<交響楽>、あるいはそのような<なにか>に喩える感性を持ち合わせているだろうか? 1920年代に生きる彼らよりもずっと、ぼくらは「都市」に対して鈍感になっているのではないか? 驚きの眼をもって「都市」を<発見>したからこそ、彼らはそれを表現するために<ジャズ>や<交響楽>といった語句を探り当てたのである。ピエト・モンドリアンが「ブロードウェイ・ブギ・ウギ」を制作したのは、彼が1940年にニューヨークに移住し、彼個人の内面的な営みとして「都市」を<発見>したからにちがいない。

都会と都会での生活をもっぱら描いた龍膽寺雄のモダニズム文学もまた、ある種の人びとが都市を意識し発見したこの時代の<賜物>なのである。都市への意識があいまいになり、そこになんの驚きも見出せなくなってしまった現代の目でモダニズム文学を読むことは、だからあまり意味がない。そのかわり、いまなお都会を意識し、驚きの目をもって日々みつめている<マイノリティー>にとっては、まだまだその輝きは失せていない。だからぼくは、90年近くも前に書かれたものながら龍膽寺雄の描く都会生活が好きなのだ。

ピエト・モンドリアン「ブロードウェイ・ブギ・ウギ」1942-1943年 油彩

労働者。

寝不足で、

栄養不良で、

油にまみれた労働者。

搾取、階級的鬱悶、反抗、逃走、集団、組合、ストライキ、マルクシズム、プロレタリヤ××、共産党、細胞組織。

『万国の労働者団結せよ!』

木賃宿から、簡易宿泊所から、アパアトメントから、細民窟から、鉄管の中から、夜明けとともに氾濫し出す労働者の洪水。飯屋へ、工場へ、職業紹介所へ、橋梁工事場へ、建築場へ、河へ、街へ!

【東京の<周縁>〜龍膽寺雄と徳永直の場合】

昭和5(1930)年の東京を描くにあたって、東京の<周縁>をどのように扱っているか、作家個人の思想を測るうえでそのことはひとつの「ものさし」になる。ここでは、「新興芸術派」の龍膽寺雄、そして印刷工場の植字工として働きながら小説を執筆した「プロレタリア派」の徳永直、このふたりが描写する東京の<周縁>を並べることでそこにどのようが差異が存在するか、みてみたいと思うのだ。

まずは、徳永直が自身の体験をもとに印刷工場での労働争議の顛末を描いた昭和4(1929)年の作品『太陽のない街』から。

「世界各国の近代的都市が、凡て、そうであるように、東京市も、その近接した外郭を、殆んど工場地帯で囲(めぐ)らしていた。

品川以南京浜の一帯、大島町を中心とする城東方面、月島埋立地の全体、北へ飛んで南北の両千住東に東南へ王子、十条だ ーー。

そして、これ等の工場地帯は大資本集中作用のバロメータアの如く、劃然と、より増大された資本の圧力を以て、丘岡を平らにし、泥沼を埋め、河川を掘鑿(くっさく)し、道路を築いて、南西に、東南に、北東に砂丘を浸してゆくあげ潮のように、拡がり埋めてゆくのである。

まず、土地の買収、在来権益の譲渡、地方特殊的残存制度の廃棄に始まって、ブルジョア政党の党略的妥協交合の活躍が絡む、こうした陰翳(いんえい)を、土地開発と産業立国の粉黛(ふんたい)のうちに塗り潰して、大資本は無人島に、君臨したドンキホーテのような尊大と、威厳とを以て、「その新たなる王国」を支配する。」

ここで東京の<周縁>とは、東京市のおもに南西、東南、そして北東に位置する工業地帯を指しており、そこはいまや大資本が支配する「新たなる王国」と化している。徳永は言う。「外郭の工業地帯は大都市の肺臓である」。

「ペーヴメントの舗道に影を落とす七層のビルヂング、富豪の大邸宅、流行を織り出す大デパート、国会議事堂の伽藍、大ホテルの舞踏場、劇場、ミュージックホール、大銀行の芸術的な建築 ーーそうした機能に作用する動脈の血は、すべてこの工業地帯の肺臓から送られた。赤皮のトランクにおさめられた血脈は、郊外電車の連絡外皮を被って、最も安全に且つ上品に、大都市の中枢に送られる…… 」

ここにあるのは確然としたヒエラルキーである。「大都市の肺臓」としての<周縁>は、ただただ労働力も生産力も、生命力さえも、きらびやかな都市の<中枢>への捧げ物として搾取されつづけるのだ。徳永直にとってはきっと、工場のサイレンは労働者の叫び声に、煙突からの煙は彼らの苦しい吐息に感じられたことだろう。「ペーヴメント」が、ここではビルディングやデパート、ミュージックホールなどと同様、大都市の<中枢>を構成する都会的景観のひとつとして扱われている点にも注意したい。

では、「新興芸術派」の龍膽寺雄はどうか。正気なところ、ここでの龍膽寺雄はいかにも紋切り型というか、それらしいイメージの羅列に終始しており精彩に欠いている。けれども、彼には『機関車に巣喰う』(昭和5(1930)年)という東京の<周縁>を舞台にした美しいファンタジー的小品があったではないか。

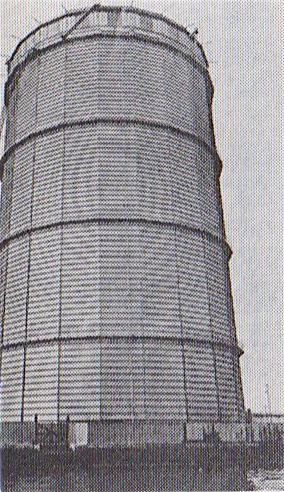

「江東の工場街は汽笛の交響楽であけがたを眼ざませる。露ばんだ空にはクリスマスの飾りのように幾つもまだ星が光っているのに、壮大な橙(だいだい)色が地球の片側から拡がって、運河の向こうの工場街はくッきりと明暗に彩られる。宏壮な工場建築、倉庫、埃ッぽいスレート屋根、煤けたコンクリートの壁、錆びた巨大なガスタンク、高い水槽、白い碍子をキラキラとさげた送電鉄塔。

煙突。

煙突。

煙突。

白い湯気の塊がそこここから空間へ吹ッ切られて、地球はまさに階調ある汽笛の交響楽だ!」

『機関車に巣喰う』は、かつて泥の運搬に用いられ、いまは放水路の堤防に打ち棄てられたままになっている錆びついた蒸気機関車に暮らす若いカップルの物語だ。郊外の工業地帯の荒んだ光景も、龍膽寺雄の手にかかればチャーミングな青春小説の舞台へと様変わりする。

機関車のふたりは、夜明け前、寝間着のまま錆びた釜の頭に腰掛けて「何かしら胸を躍らして、地球のあけぼのの中に大都会の黎明のこの大交響楽を、からだじゅうで聴いている」。そして、肩に手を回し、頰と頰とをくっつけて、「何かしら明るい希望に心臓をはずまして、この大都会の黎明の中に新鮮な愛情を誓う」のだ。物語はつぎのように締めくくられる。

「彼女と頰ぺたを擦りつけたまんま、もう一度運河の向うの工場街へ眼をやると、おお! 今日は千住火力発電所の巨大な四本煙突が、ほのぼのと煙を吐いている。ーー」

ほぼ同じときに同じ風景を見ていたというのに、徳永直と龍膽寺雄とがそれぞれ切り取る眺めはこうまでも違う。

夜明けの工場街は、ここでは「何かしら明るい希望」を抱かせる美しい世界であり、「新鮮な愛情を誓う」にふさわしい舞台でもある。そして、工業地帯の造成に使われた機関車でさえ<愛の巣>に変えてしまう若いふたりは、文字どおり<マシン・エイジの落とし子>といえる。あるいは徳永直なら労働者の怒りの狼煙(のろし)のように描いたかもしれない「千住火力発電所」の通称「お化け煙突」の煙も、龍膽寺雄が描くふたりの目には「ほのぼのと」映るのだ。

徳永直の描く<周縁>と龍膽寺雄の描いた<周縁>。そのどちらがより現実的か、という問いはここではあまり意味をなさない。プロレタリア的なまなざしからすれば、当然工業地帯は被支配的な空間ということになるだろうし、モダニズム的なまなざしからすると、未来的な工業地帯の景色はその無機的で殺伐とした印象ゆえ、かえって都会的な新しさを感じさせるものとなる。そして、それもまたモダン東京の一部ということで、龍膽寺雄の目に東京の<周縁>は銀座や新宿、浅草などとおなじように映っているにちがいないのである。

東京瓦斯株式会社砂町製造所の瓦斯タンク。都市美協会編『復興の東京』にも掲載された復興建築のひとつ。

電鉄で、省線で、バスで、市電で、郊外から集中するサラリイ・マン。大学生、中学生、女学生、小学生。 ーー

東京の街々はまさに朝の満潮時です。

ビルディングの窓々には一斉にスクリーンが払われ、甃路(ペエヴメント) の人間の洪水をおおかた吸込んで、エレベエタアの昇降がピストンの様です。

商事会社。

銀行。

通信社。

百貨店。

保険会社。

株式仲買店。

交通運輸会社。

事務室ではタイプライタアのジャズ、ペンの軋り、電話のベル、メエル・シュウトの呻(うな)り、日付のスタンプ。ーー

街路では。

トラック、サイドカア、オウトバイ、自転車、馬力、荷車、これらのものが一杯に甃路(ペエヴメント)に氾濫し、西へ東へ北へ南へ、パンを積み、野菜を積み、反物を積み、シャッポを積み、ガラスを積み、陶器を積み、石材を積み、土を積み。ーー

米俵の馬力と汚穢桶の牛車とが擦れ違うと、何のことはない、これは、人間生活の縮図です。なぜッて、是(これ)じゃお米は私たちのお腹を通らないでも、ちゃんと行きつくとこへ行きついちゃってると云うもんじゃありませんか!

お!

空には軽金属の軍用飛行機。ーー

工場町の煤煙に濁された空、鉄屑工事場の蒸気鉄槌(スチーム・ハンマア)、街頭に歯車を噛合わせるコンクリートミキサア。

モダン東京は今や生活の渦です。 <了>

3層からなる高架式の秋葉原駅(昭和7(1932)年ごろ)

【甃路(ペエヴメント)の正体】

舞台は都市の周縁から中心へ、夜明けの工場街から朝の市内へと移り変わる。

モダン都市の朝は、ともかくすべてがせわしなく動いている。夜、モダンガールやモダンボーイの独壇場であった甃路(ペーヴメント)も、いまや学校や仕事場へ人間の群れを運ぶベルトコンベアと化す。もしここに<発見>めいたものがあるとすれば、それは、夜と昼とで「甃路(ペーヴメント)」はまったく異なる顔をもつということだろう。朝の甃路(ペーヴメント)は、人間の往来、乗り物の往来、そしてモノの往来であり、そこはつまり「人間生活の縮図」である。

散文詩? スケッチ? 断章(フラグメント)……? どう呼んだらよいのかよくわからないが、昭和5(1930)年のモダン都市東京を描出しようとかんがえた龍膽寺雄がそのとき選んだ<主役>は<甃路(ペエヴメント)>であった。昭和初期、関東大震災の復興事業とともに東京のあちらこちらに姿を見せた堅固で美しい敷石の舗道こそは、そこに暮らす人びとに東京の<都市化>を鮮明に印象づけた。ただじっと見つめてさえいれば、そこにはさまざまな風俗、テクノロジー、思想や文化が次から次へと現れては消えてゆくのだった。

昼間にはひとやモノ、乗り物がせわしなく行き交い、夜になればアメリカの映画から抜け出てきたようなモガやモボが闊歩する<甃路(ペエヴメント)>とは、千変万化する都市の表情をありのままに映し出す<鏡>であり、さまざまな音や色、匂いを最新式のコントラストで織り込んだモダン都市の<表象>そのものである。

高円寺の自宅でくつろぐ龍膽寺雄

これで龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ』はすべて読み終えた。次回12回目で総論的なことを少し書き、それでこのシリーズは完結としたい。

龍膽寺雄『甃路(ペエヴメント)スナップ ー夜中から朝まで』を読む(第10回)

ここで読んでいる『甃路(ペエヴメント)スナップ』は、モダンな相貌に変身を遂げつつあった昭和5(1930)年当時の東京にさまざまな角度から光をあて、路上(ペエヴメント)に立ち現れる光景を切り取ってみせたポートレイト集である。「夜中から朝まで」というサブタイトルからも分かるように、モチーフとなっているのは<夜の東京>。ここまで、銀座、新宿、丸の内など夜の都市を徘徊してきたぼくらは、ようやく、いや遂にと言うべきか、「浅草」にたどりつく。

おそらく、この作品が書かれた当時、龍膽寺雄がもっとも親しみを抱いていた東京の街は「浅草」である。たとえば、デビュー作『放浪時代』で主人公と友人兄妹が同居する家も場所は浅草の駒形だったりする。ショーウィンドウの装飾を仕事とする彼は、銀座ではたらき、夜になると市電にのって浅草の寝ぐらへと帰ってゆくのだ。

昭和5(1930)年当時の暮らしぶりを龍膽寺雄はこう回想する。「私はほとんど毎晩ぐらいに、夕方前にはこの円タクを拾って、新宿へ出てお茶を飲み、それから、銀座へ回って夕食をとったあと、銀座から上野か浅草まで、また車を走らせて、食後のお茶を飲んで帰る習慣だった」。これでは、当時暮らしていた目白のすまいから離れるいっぽうではないか。だが、それほどまでに、夜更け過ぎの浅草には彼の心をとらえてはなさないなにかがあったのだ。

諏訪兼紀「浅草六区」木版 昭和5(1930)年

#エピソード

浅草!

六区の映画街も路次々々の飲食店も、しらけた街頭の中に陰森(いんしん)と睡(ねむ)って、樹蔭(こかげ)の仄暗い公園には、ボロ屑の様な浮浪人の群れが、ベンチからベンチへと園内巡視の警官に追われて居ます。

怪しい夜の咆哮は花屋敷の猛獣。

白粉の醜怪な姥桜のストリート・ガアルも、いつか影をひそめて、おい! びっくりさせアがるぜ。

ボシャン!

池に躍る鯉の水音。

朦朧車夫が乏しい行人の袖にすがって、

『檀那! 若し。』

と、怪しげに声をひそめるんです。

「いかがです、面白いところ。…… お好みなのがありますよ、檀那。…… 素人はどうです、素人は?…… え? 一つご案内致しましょう。』

カジノフォーリーの踊り子たちが、裸の脚で捲上げた舞台の埃も、今頃は緞帳の蔭に冷たく鎮って、階下の水族館では眼ッかちの大鯛が、冷たいグラスへ鼻づらをくッつけたまま、朧月夜の大海原でも夢見て居るでしょう。ーー

【虚無の都】

夜の浅草公園。凌雲閣(「十二階」)があるので大正12(1923)年以前の様子。

浅草!ーー いきなり冒頭から感嘆符つきである。それにしたって、そもそもなぜこれほどまでに<深夜>なのか。たとえば、夜は夜でも映画館や芝居小屋がにぎわう宵の口の浅草ではダメだったのだろうか。

「とりわけ、浅草が面白いのは、夜の十時すぎからで、浅草は多くの人がよく知っている昼間や宵の浅草のほかに、それとはまったく雰囲気のちがう、そして人の知らない夜の浅草というのがあって、その奇怪な魅力に惹かれて、私たちは夜更けの浅草に通ったものだった」(『人生遊戯派』)。龍膽寺雄のことばである。ここにあるのは昼の顔と夜の顔、光と闇との圧倒的なコントラストだ。ちなみに、ここで「私たち」というのは龍膽寺雄と川端康成のふたりのことを指している。龍膽寺雄は、その当時上野桜木に暮らしていた川端康成と連れ立って頻繁に〝浅草通い〟をしていた。彼に言わせれば、川端を深夜の、アンダーグラウンドの浅草へと手引きしたのは自分だということになる。川端が東京朝日新聞に『浅草紅団』を連載していた昭和4年から5年当時、龍膽寺雄と川端とはまだ親しくつきあっていた。

深夜の浅草がべつの、もうひとつの顔をもつということについては、たとえば江戸川乱歩もまた次のように書いている。「興行物のはねるのが大抵十時、それから十二時頃までは、まだ宵の口である。ゾロゾロと人通りが絶えない。やがて活動小屋の電飾が光を減じ、池の鯉のはねる音がハッキリ聞こえる頃になると、馬道から吉原通いの人足もまばらになる。馬道辺では朦朧車夫が跳梁し出す。そして、公園のベンチに取り残されるのは、ほんとうの宿なし、一夜をそこで明かそうという連中ばかりである」(「浅草趣味」大正15(1926)年)。まるで舞台が暗転しべつの情景が出現するように、日付が変わるころ、浅草は昼間とはまた異なる人種の跋扈する世界に様変わりするのだ。浅草が、おなじ盛り場でも銀座とも新宿ともあきらかにちがっていることの理由は、こうした人びとが蠢めく世界が映画や芝居やレビューでにぎわう街の足下に、たえず通奏低音として流れている点にある。その危うさは、浅草になんだかわけのわからない底知れないめまいにも似た感覚をもたらし、それゆえ多くの作家たちを魅了しつづけてきた。

このなんだかわけのわからない底知れないめまいにも似た感覚を、ほかならぬ浅草ならではの魅力として懐かしんでいるのは、昭和8(1933)年に出版された『浅草経済学』(文人社)の著者石角春之助である。「昔の浅草には」と石角は言う。ここで「昔の」というのは復興する前のということだから、昭和6(1931)年以前の、という意味でよいと思うが、「底知れない深さがあつた。又ひどく奥深くも感じられた。」と述べ、さらにプチブルの連中が嫌うような「全く醜いルンペンの存在」は同時に「浅草の奥深さを物語るものあつて、時には好奇心をそゝる武器ともなるのだ。」とさえ言う。なぜといえば、浅草には表と裏とがあり、底知れない深さと不可解さとをもった「裏」こそが、なにより「浅草の持つ大切な成分でもある」からである。

そしていうまでもなく、それは川端康成に『浅草紅団』をはじめとするいくつかの作品を書かせた<浅草>でもある。「一口にいえば、浅草公園は恵まれぬ大衆がここに棄てる、生活の重みと苦しみとがもうもうと渦巻いて、虚無の静けさに淀み、だから、どんな賑やかな騒ぎも寂しく聞こえ、どんな喜びも悲しげに見え、どんな新しさも古ぼけて現れるのだ」(『浅草祭』)。にぎやかな騒ぎや喜び、新しさといった浅草をすっぽりコーティングした<甘さ>の中に<苦さ>を発見し、その正体を<虚無>と言い切る川端の洞察眼には舌をまくほかない。虚無の盛り場、虚無の都、それこそが昭和5(1930)年の<浅草>の本質である。

【水族館の踊り子】

「浅草には、あらゆる物が生のまゝ投(ほう)り出されてゐる。人間の色々な欲望が、裸のまゝで躍つてゐる」と添田唖蝉坊はその著書『浅草底流記』(倉持書館 昭和6(1931)年)の中で言う。関東大震災以降すっかり廃れてしまった浅草オペラに代わって登場したのは、ヴォードヴィル、ヴァラエティ、そしてレビューといった興行であった。こうした出し物は、当時の浅草を反映したごった煮のような内容で人気を博した。「『なんでもかんでも』が、『ボオドビル』だ。「ヴァラエティ』だ。『レビュウ』だ」(川端康成『浅草紅団』)。

なかでもとりわけ人気があったのは「水族館のカジノフォーリー」である。「東京にただ一つ舶来「モダアン」のレヴュウ専門に旗挙げしたカジノ・フォウリイは、地下鉄食堂の尖塔と共に、一九三〇年型の浅草かもしれない。エロチシズムと、ナンセンスと、スピイドと、時事漫画風なユウモアと、ジャズ・ソングと、女の足とーー」(同上)。

「カジノフォーリー」がオープンしたのは、昭和4(1929)年7月のこと。堀切直人の『浅草』(栞文庫)によれば、明治32(1899)年に開業したもののすっかり廃れてしまっていた「水族館」の経営者桜井源一郎が、義弟でパリ帰りの画家内海正性(うつみまさなり)に相談を持ちかけたところ、パリで目にしたレビューやヴォードヴィルの話をして聞かせ、この話に桜井が飛びついた結果生まれたのが「カジノフォーリー」だという。名前は、パリの「カジノ・ド・パリ」と「フォリー・ベルジェール」を組み合わせた。そして、観客は水族館の入場料30銭を払えばだれでも観ることができた。

「黒鯛」の泳ぐ水槽の上の劇場。色あせたほこりっぽい小屋。硬いボロ椅子。ブカブカに破れた敷物。ガタガタな楽隊。その滑り出しこそかならずしも順風満帆とは行かなかったものの、やがて「カジノフォーリー」は大入り満員になる。なぜヒットしたのか、その理由についてはいろいろあるだろうけれど、まずなによりもその<スピード感>が当時の観客にはモダンで新鮮に映ったという点がありそうだ。ふたたび添田唖蝉坊の『浅草底流記』から引用する。「新青年の六號活字のやうな、ナンセンスの連續。ダンス。(中略)踊り子の黄色い素足」。これは先に引用した川端康成が言うところの<一九三〇年型の浅草>という表現とこだまする。添田は続ける。「今は、観念の集中時代ではない、放散時代だ。これに適合するから、カジノは萬歳なのだ」。踊り子も役者も音楽隊も台本作家も、「カジノフォーリー」ではすべてが若々しく荒削りで、ブレーキの効かないクルマでひたすらアクセルをふかすようなスリルとスピードがあり、内容らしい内容はないが、だが、生きている。そこに人びとは「浅草らしさ」を見出し歓呼の声をあげた。「浅草に、斯うしたシヨウがあつて呉れるのは、嬉しいことだ」。これは添田の本心であると同時に、「カジノフォーリー」に通うすべての観客に共通の思いだったろう。

梅園龍子や花島喜代子、エノケンこと榎本健一といったスターを輩出しながらも、メンバーの脱退や二匹目のドジョウを狙ったレビューの氾濫といった要因が重なり「カジノフォーリー」の人気は次第に薄れてゆく。次代を担うスターを育てるような教育システムを持ち得なかったこと、公演回数が多くマンネリ化を避けられなかったことも原因といえそうだ。「浅草のあらゆる物の現はれは、粗野であるかも知れない。洗練を欠いてもゐやう。然し大膽(だいたん)に大衆の歩みを歩み、生々躍動する」。添田唖蝉坊は煽る。「浅草を瑠璃宮にしやうといふ清潔家よ、引っ込め」。浅草とは「あらゆる階級、人種をゴツタ混ぜにした大きを流れ。その流れの底にある一種の不思議なリズム。本能の流動だ。音と光り。もつれ合ひ、渦巻く、一大交響楽。ーー そこには乱調の美がある」。浅草そのものともいえる「カジノフォーリー」のレビューをみる男や女は、そのなかに「明日も生きやうといふ希望を拾ひ出して」いたのである。

在りし日のカジノフォーリーの舞台

【普請中】

昭和4(1929)年に竣工した「地下鉄の塔」こと浅草雷門ビル。設計は、東京地下鉄道会社工務課。代表的な復興建築をあつめた都市美協会『建築の東京』昭和10(1935)年にも収録されている。

おなじ東京でも城北エリアの西の隅っこで育ったぼくにとって、銀座や池袋、新宿や渋谷とちがい、浅草はあまり縁のない土地だった。それが、ちょうど『ぴあMAP』などの登場もあって〝街あるき〟への興味からときおり浅草に足を向けるようになったのは大学に入ってから、80年代の半ばを過ぎてからのことである。その当時の浅草の印象は、ひとことで言えば<ダメな街>だった。

バブル経済の恩恵は、おもに渋谷や青山、表参道、六本木エリア、それに「ウォーターフロント」と呼ばれた湾岸エリアの再開発に注がれ、古くからの盛り場である浅草などは完全に置いてけぼりを食ったかたちであった。隅田川の対岸吾妻橋に〝例の〟フィリップ・スタルクの金色のオブジェで有名になった本社ビルを竣工したアサヒビールはべつとして、古くからのちいさな家が密集し商店街の結束も固い浅草では再開発のための〝地上げ〟もうまくゆかなかったのだろう。平日の昼下がりに六区あたりをぶらぶら歩いていても人影は少なく、酔っ払って奇声をあげながらヨロヨロ歩く男の姿ばかりが目立った。当時は入場無料だった遊園地「花やしき」も、無料にもかかわらず閑散としてわびしいありさま、商店街のはずれでは店頭に山のように〝刺青ヌード〟カレンダーを掲げた店がひまそうにたたずんでいた。ああ、ここは東京の異次元、エアポケットなのだなァと行くたび微妙な気分に見舞われたのを思い出す。だが、たしかにあの当時の浅草には、ほかの東京の盛り場とはあきらかに違う空気が、なぜかしばらくするとまた足を運んでしまう奇妙な<引力>があった。

そして、龍膽寺雄が、川端康成が、足繁く通った昭和5(1930)年の浅草はどうだったのだろうとかんがえてみたとき、じつは意外にも1980年代の浅草と似ていたのではないか、と思い至った。

昭和5(1930)年の浅草はといえば…… かつてのランドマークであった「凌雲閣」、通称「十二階」は関東大震災で崩落し、現在のランドマークともいえる「雷門」の巨大な提灯もまだない。隅田川に目を転じてみる。復興橋梁である「駒形橋」(昭和2年)、「言問橋」(昭和3年)はすでにあったが「吾妻橋」はまだなく、「一銭蒸気」と呼ばれる渡し舟がしきりに往来していた。この時点ではまだ東武鉄道は浅草まで来ておらず、松屋デパートもなかった。厳密に言えば、「吾妻橋」も東武鉄道の鉄橋や駅舎、松屋デパートも昭和6(1931)年の完成にむけ工事の真っ最中、つまり<普請中>なのだった。山と積み上げられた鉄骨と無数の人夫の姿、そして重機がたてるけたたましい騒音とが、昭和5(1930)年の浅草の景観のかなりの部分を占めていた。

<普請中>の煩わしさから、浅草は「猛然と勃興」(安藤更生『銀座細見』)した銀座、そして新興の盛り場新宿にかなりの客を奪われてしまう。震災前、にぎわいを見せていた神楽坂が、飯田橋駅の開業にともなう<普請中>に客を新宿に奪われさびれてしまったのと同じだ。こうして、80年代とおなじく、一時、浅草は取り残された盛り場、東京の〝エアポケット〟となってしまう。

川端康成は昭和5(1930)年に発表した「浅草」という小文の冒頭でつぎのように書いている。「浅草は『東京の心臓』であり、また『人間の市場』である。万民が共に楽しむーー日本一の盛り場である。従ってまた、歓楽の花の蔭に罪悪の匂いが漂う。暗黒の街でもある」。とかく繁栄しているときには見えづらいものだが、都市の底部にうごめく「澱(おり)」のようなものも頭上を覆い隠していたフタが取れることで表面に浮上し、目につきやすくなる。アンダーグラウンドが、もはやアンダーグラウンドではなくなってしまうのだ。それを目障りにおもう者は、ためらうことなくべつの盛り場へと去ってゆく。それはまた、ホームレスやポン引き、娼婦、犯罪者といった連中にとっては都合がいい、居心地のよい無法地帯の出現を意味し、犯罪、あるいは犯罪とまでは言えなくてもギリギリの行為が常態化することにつながってゆく。

慶應義塾普通部の3年から4年、大正15(1926)年から昭和2(1927)年にかけて級友に誘われ競漕用のボートに乗るためしばしば浅草を訪れていたという野口冨士男は、『私のなかの東京』で、土地の不良に金銭をタカられることを恐れて雷門から吾妻橋までを「往路も復路も駆け足で通り過ぎた」というエピソードを披露している。震災後、人心の荒んだ街では「ペンの徽章のついた学帽」はかっこうのタカリの餌食となった。たしかにそういう「ダメな街」にはちがいないが、粗雑で、悪辣で、だが人間くさいエネルギーに充満した街はそれでもどこか魅力的である。

昭和9(1934)年から10(1935)年にかけ『浅草紅団』の続編として『浅草祭』という短編を発表した川端康成は、この数年間に浅草に起こった<変化>を「浅草公園は魂が抜けた、陰がなくなった、底がひからびた」と嘆く。このときにはすでに隅田川には新たに吾妻橋がかかり、東武鉄道は「浅草雷門」駅まで延伸し、七階建の松屋デパートのアールデコ風の建物がそびえ立っている。河岸もまた隅田公園として美しく整備された。それにあわせて「取締りが厳重となる一方、振興策は一向講ぜられず、浅草祭発会式でも、『寂れゆく浅草』を嘆く演説ばかり」がむなしく聞こえてくるといった状況。街はうつくしく整備され復興したが、底部に流れる<通奏低音>までもが取り除かれてしまった結果、浅草はすっかり覇気の失われた空虚な空間になってしまったのだ。なぜこうも寂れてしまったのか? しきりに首をひねりながら、だが、おおかたのひとはその原因に気づかない。やはり『浅草祭』から。「その昔なつかしい花屋敷も、近頃の寂れようは、なかの廻転木馬の女給が爪を噛むうちに居眠りして、隣の上田鳥獣店の、これも流行おくれのセキセイ・インコ共が埃まみれながら花屋敷の楽隊の代わりをしている、内に入ると、小暗い路の片側に、等身大の電気人形の行列だけが動いて行くので、その気味悪さは、空っぽの芝居小屋の花道をお化けが通るようで」。そんな光景に怯えて泣き出した子供は、こう叫ぶのだ。「松屋へ行こう、松屋へ行こう」。

震災復興公園のひとつとして整備された隅田公園(昭和6(1931)年4月)。川端康成は『浅草紅団』のなかで、もし「浅草新八景」というものを選ぶとするならば、と言い、塔をもつ地下鉄食堂のビルヂングや言問橋などと並んでコンクリートで覆われたこの「隅田公園」の名前を挙げている。

【浅草へのあこがれ】

ボシャン! おい! びっくりさせアがるぜ。「池に躍る鯉の水音」に我に返って驚いているのはだれか? ほかならぬ龍膽寺雄自身である。ここまで作者の存在を意識させるような場面がほとんどなかったことを思うとき、この登場の仕方はあまりにも唐突で「おい! びっくりさせアがるぜ」とこちらも思わずつぶやいてしまう。

これはなにを意味するかというと、龍膽寺雄自身はこの深夜の浅草公園に溶け込んでいない、そのサークルの外側に立って息をひそめて<彼ら>を眺めているということである。さながら、つねに外敵の目におびえながらジリジリと歩みを進めるジャングルの探検隊のように。 ちょっとした物音にも飛び上がり、<観察>は遮られる。

じっさい、深夜の浅草に通いつめるほど魅了されていながらも、龍膽寺雄はけっして浅草界隈に暮らすことはなかった。新宿柏木の下宿から目白のアパート、その後の高円寺暮らしを経て中央林間の屋敷へ。彼はその拠点を東京の西郊に置きながら浅草へと通い続ける。その態度は、みずから浅草に住み庶民の生活を描いたプロレタリア派の武田麟太郎とはまるっきりちがっている。底なし沼のような浅草の深さを知っていればこそ、自分自身はとてもじゃないがそこでは生きられない、それを龍膽寺雄は自覚していたのだと思う。その点で、東京の山の手に暮らしながら浅草や玉の井、荒川放水路へとしきりに足を運んだ永井荷風に共通している。<エイリアン>として接することを選び、その立ち位置をあくまで貫いたのが龍膽寺であり荷風であった。

<エイリアン>という点で言えば、川端康成もまた浅草では<エイリアン>であることを選んだひとりである。『浅草紅団』には、ふたりのチャーミングな<浅草の娘>が登場する。「弓子」であり、「お春」である。川端は、おそらく川端自身の分身であろう主人公に対して彼女らの口からつぎのような辛辣な言葉を言わせている。深夜、弓子と連れ立って浅草寺の境内を歩いていたわたしは、突然「着飾った娘が四人、真白な顔で立っている」のを目にして「冷っと足をすくめる」のだが、その様子を見た弓子は「浅草っ子になれない人ね。花屋敷のお人形よ。」と笑う。また、目にみえないルールに縛られた浅草の不良たちを「古い」などとわけ知り顔に批評するわたしにむかって、起重機で首吊りしたいとうっとりした表情でつぶやくお春はこう諭す。「どうなすったのよ、厭だわ、そんな話。学校を失敬して、浅草通いして、時々狩り立てられる学生さんーー あんなのが言うことよ、そんなの。掟の網って、あんたそれにひっかかったことがあんの? ないでしょう。なければいいでしょう。ただ物好きに浅草を歩いてらっしゃいまし。あんたの笑う掟ーーそのおかげで命をつないでいる人の巣なの、浅草は」。

接触することはできても、「浅草っ子」になれない川端は、そのサークルの内側に立ち入ることはけっして許されない。それは龍膽寺雄にしてもおなじこと。深夜の浅草公園、池の鯉に驚かされる龍膽寺雄は、<浅草>をその外側から熱いあこがれをもってじっとみつめている。

GWの谷間の午後、駒形橋(昭和2(1927)年)から隅田川を臨む。赤い吾妻橋は昭和5年にはまだ建設中だった。右側は復興事業として整備された隅田公園。アサヒビール本社のキッチュなオブジェもスカイツリーも、すでに浅草の景観の一部にとりこまれている。

さて、この文章を書くために、ぼくはひさしぶりにゴールデンウィークの谷間の昼下がり、浅草の表通り、裏通りを徘徊してみた。世界中から集まった外国人観光客、制服を着た修学旅行の生徒たち、ソフトクリームをほおばる女子大生のグループにお年寄りと、文字通り浅草はどこもかしこもごった返しにぎわっていた。六区や商店街のはずれにしても、すくなくとも80年代半ばのようなさびれた雰囲気はまったく感じられない。人を避けて歩くのに疲れるくらいだ。立派な<観光地>だ。

カジノフォーリーの踊り子も客を怪しげな家へと手引きする朦朧車夫もみあたらない。みんなどこへ消えてしまったのか。とはいえ、どうだろう、隅田川の対岸アサヒビール本社にのっかったキッチュなオブジェもやけにヒョロ長いスカイツリーも、いかにもなんでもありの浅草の景観に溶け込んでいるではないか。浅草はやっぱり浅草なのだ。あんなキッチュなものを呑み込んで平然としているなんて、さすが虚無の都だ。そう思って見れば、朦朧車夫はいなくても、女の子を乗せたイケメンマッチョな人力車の車夫ならいるじゃないか。あれだって、見ようによってはずいぶんといかがわしい。あの人力車が、東京でも浅草以外ではまず見かけないことの意味をかんがえてみよう。

<乱調の美学>は、いまなお浅草という土地に息づいているのである。